春风正忆君。四月属于思念的季节。著名画家史国良通过追忆影响自己至深的艺术大家杨之光先生,并勾起了鲜为人知的一段“情缘”,“杨之光老师就像亲人一样,给我很大的精神支持。”史国良说,“我们那个年代的画家都从他身上吸取了好多营养,受益无穷。”

很小的时候就临摹杨之光作品

收藏周刊:四月正是追思时节,此刻您最想缅怀哪位故人?

史国良:对我影响的老师很多,可能大家都知道我的老师是黄胄、周思聪、叶浅予、蒋兆和……但其实杨之光、刘文西、方增先等几位先生也在各方面影响着我,尤其是杨之光老师。可能大家会不解,我跟杨之光老师怎么扯上关系了?其实,我跟他的关系特别不一般,亦师亦友,有很深的交往。

收藏周刊:您最初认识杨之光老师是什么时候?

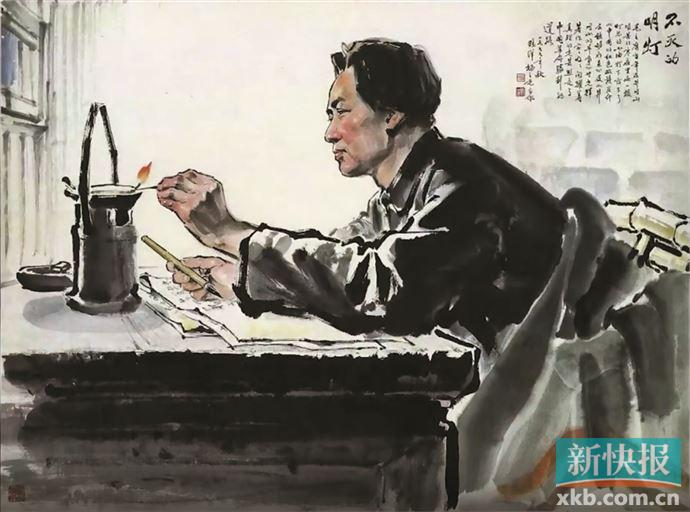

史国良:在我很小的时候,就知道杨之光老师。我还在师范学校美术班的时候,就经常找杨之光老师的《矿山新兵》《不灭的明灯》《白求恩》等作品作为临摹的范本,反反复复地画,他那几张画我都能背下来,什么地方怎么用墨,什么地方怎么用色,都印在脑子里了。

所以说,杨之光老师的艺术对我影响特别大,但是我跟他交往,是在后来中国画创作组的时候,我们刚好住在一起,一起开研讨会,当时黄胄老师主持研讨,杨之光老师发言特别表扬了我画的速写,让我特别感动。

杨之光老师还有一本水墨人物画的技法书,我也学习了好几遍,当时觉得他特别擅长画速写,还有水墨写生,例如《海岛女民兵》《飞行员》或者《纺织女工》等,我都特别受启发。那个年代他的作品特别多,我们这些画家都从他身上吸取了好多营养,受益无穷。

可以说,杨之光老师是中国写实人物画发展过程中的一个重要的里程碑。他不光是影响了我,他是影响了我们这一代人。

收藏周刊:杨之光老师曾经还给您“说媒”了?

史国良:上世纪八十年代初,我刚从中央美院毕业以后,便分配到解放军艺术学院当老师,然后,广州白天鹅宾馆邀请我跟李心田老师到那边去画画,在那里住了一段时间。在那期间,我也去拜访了杨之光老师,他们对我特别好,在他们家吃饭的时候,还想跟我说媒,觉得我跟我老师的女儿特别般配,说天生一对。

那时候,我很年轻,很单纯,特别勤奋,也特别努力,后来杨之光老师到北京的时候,还专门找老师说这个事,他特别希望我们能成一对。但是因为小师妹年龄比我小几岁,那时候我才二十四五的样子。所以,老师就跟杨之光老师说我们年龄都还小,婚姻的事以后再说。就这样,事情便被放下了,也成了个遗憾。虽然我也喜欢小师妹,但是因为老师这么说了,我也不好意思再说什么。

杨之光曾鼓励我

说我特别有才气、有才华

收藏周刊:没再说什么?那您当时是怎么想的?

史国良:其实当时老师没有答应下来这件事,我多少还是挺自卑的,也会反思自己,是不是有点太高攀了,因为我从那么一个普通家庭出来,什么背景都没有,特别自卑,我跟杨之光老师也说过这些,他鼓励我,说我特别有才气、有才华,希望我能在艺术上成就一番事业。

现在回想起来,我觉得可能真是冥冥中就安排好了,尤其婚姻这件事,都是缘分,是自己的跑不了,不该是自己的,怎么努力也得不到。尽管这件事最终成了一个遗憾,但是我还是非常感谢杨之光老师,真的特别想念他。

收藏周刊:杨之光老师也是较早知道您出家的人?

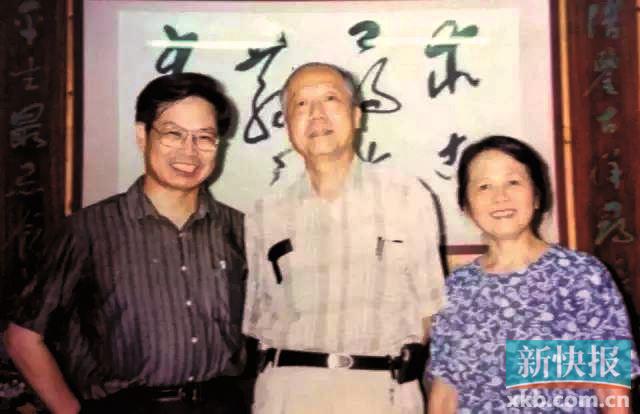

史国良:我是在洛杉矶西来寺出家,那时候跟师父星云大师住在精舍里。杨老师是第一个知道我出家的人,我当时也挺紧张的啊,就是让他给我保密。那时候我特别苦闷,很孤独,他们就带着我出去玩,带着我到他们家里去吃饭。在我出家的时候,最孤独的时候,他们给了我很多精神上的安慰。

也有过几次,杨之光、鸥洋老师和他们的女儿女婿一起来看我,跟我聊天。那时候,在精舍里,我都感觉特别孤独,特别纠结,包括我自己,谁都不曾想到我会走这一步(出家),但杨之光老师就像亲人一样,给我很大的精神支持。

他认为我把水墨与重彩结合的探索是新路

收藏周刊:那时候,你们主要聊些什么话题?

史国良:那时候聊天,主要是看我的画,然后就问我为什么要出家。就又说起了当年他们给我做媒人的事。他说,你看,如果当时跟小师妹一起了,可能就不会走到这一步了,诸如此类,杨老师当时对我的境遇十分遗憾和感慨。鸥洋老师也说起有一次在中央美院毕业没多久,碰见了我,说我没跟小师妹在一起,太可惜了。说她和杨之光老师好不容易保一次媒,却没有成功,真遗憾。能感受到,他们对我的关怀是不一般的,当时感觉特别的温暖。

收藏周刊:杨之光老师当时怎么评价您的作品?

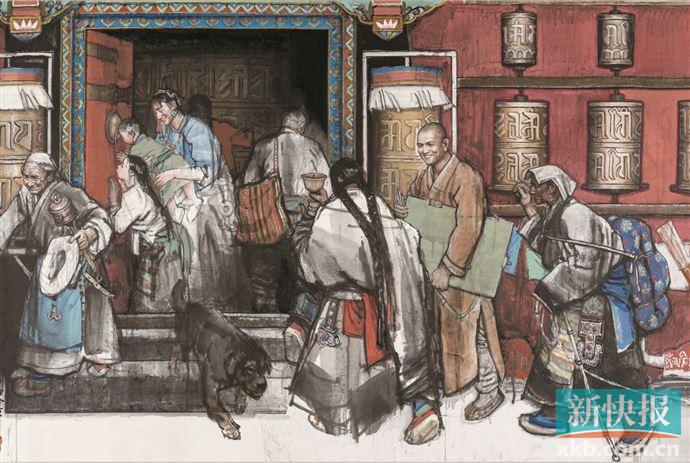

史国良:当时我给杨之光老师看了我在西来寺期间画的一批画,他很有耐心地跟我做了分析,有些地方做了一些批评,而对我画的西藏题材则做了表扬。他觉得我在黄胄先生的基础上,有了新探索,他认为我把水墨与重彩结合的探索,是一条很新的路。

当然,之后我们见的机会还很多,尤其在艺术交流上,我也不断地听取他的教诲,现在说起,就像在昨天一样。

可能很多人都不知道,我跟杨之光老师有这么一段交往,所以,在这个清明缅怀的时节里,通过这一次《收藏周刊》的采访报道,来表达一下自己对杨之光老师深深的思念。他不但在艺术上影响了我,我到现在还在坚持画速写,也是受他的影响,在生活上他又给了我很多支持,尤其在我出家那段最苦闷的日子里,他给了我那么多的关心,那么多的爱护,所以,我特别感谢他以及他的家人。艺术上,我也认为他对中国画的影响和发展是功不可没的,我想,大家都会和我一样,不会忘记他。

著名画家詹忠效忆杨之光:

他的期望殷切成为鞭策我不懈的动力

我不是他(杨之光)的学生,但他对我的指引不亚于学生,我不是他的亲人,但他对我的关心不亚于亲人,我不是他的同辈,但他对我的肯定,不亚于同辈。他七十年代以我为实例编入教材范本,八十年代他当美院领导期间勉励我加入该院教学团队。生活中他为我乐当红娘,事业上他仗义执言把我称为“詹忠效现象”。他亲自撰文以《是鹰,总要高飞》肯定我的进步,他积极推荐使我有幸以自学之身参选高级职称,他的好评屡屡使我自觉盛名难符而汗颜,他的期望殷切成为鞭策我不懈的动力,他一句:“忠效与我有缘”常常会惹起我泪花夺眶而出。他为我题词,送我大作,出席我的约会,接待我的到访……这一切的一切,这一幕的一幕,犹如过山车般疾显灵现,如何细忆?如何详述?追忆、行文都自觉不足以还原那种真情实感,倒不如让这些难忘和思念留存心上,尽在不言中……

■收藏周刊记者 梁志钦