■范秀斐(广州美术学院研究生)

古玺印有着强烈的虚实对比,笔划疏密不一的艺术特征,总体呈现出一种天然奇趣、生动空灵的艺术风格。一直以来,学者们对于古玺的研究有过不少的讨论,但大多数停留在文字构形、历史传承的角度进行探讨。我认为,可以用西方格式塔心理学家鲁道夫·阿恩海姆的视知觉理论对古玺进行较为全面的赏析,这样借用视知觉理论,就帮助我们进一步发掘古玺处处体现着张力与运动的魅力。

在鲁道夫·阿恩海姆看来,造成运动的关键性因素是内在的“张力”。他在《艺术与视知觉》中对“运动”有这样的阐述,他认为“我们在不动的式样中感受到的‘运动’,就是大脑在对知觉刺激进行组织时激起的生理活动的心理对应物。这种运动性质就是视觉经验的性质。”这种“不动之动”之所以让人产生了紧张感,是因为视知觉活动所产生的动感。也就是说是视觉形式引起的心理的运动感,虽然在物理力上是静止的,但在艺术表达上它是运动着的,是视觉感知到的具有倾向力的张力。

鲁道夫·阿恩海姆所强调的“张力”,在中国古代书论中已有阐述。叶秀山在《书法美学引论》中对“势”有这样的阐述,他认为“书法艺术在技术上的特点,就在于线条按照既定的字形结体运动,这就是“势”。“势”是指线条按字体形状的运动的韵律和趋向”。这里的“势”与阿恩海姆所说的“张力”有着不谋而合之处。“势”是中国传统书法的一个重要范畴,乃至是中国传统美学的根源。用视知觉理论研究古玺印,实则是将传统中道不明的“势”具体化。

1

整平与尖锐

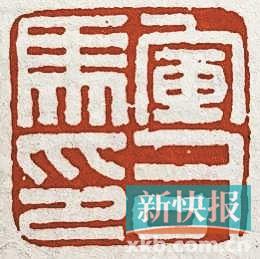

在传统审美理念里面,我们把篆刻分成两大类,即工稳与写意。在视知觉理论里面,也有两类形状,即“整平”与“尖锐”。在视知觉理论里“整平化”所起的作用是使不对称的细节消失,将不适宜的倾斜纠正,重复与加强其对称性,最后使得构图统一。例如陈继儒印”、“军司马印”这类较为工整的印章。也就是说,视知觉会自动补足不太完美的细节,呈现出较为匀称的画面。“尖锐化”则与“整平化”相反,如“兆汤”、“揖童”这类较为写意的印章。“尖锐化”所起的作用是强调倾斜,加强差异。本文只探讨“尖锐化”即传统审美理念中归于写意一类印章,着重探讨以古玺印为例所带来的动态体验。

2

完形

篆刻家邓散木先生在《篆刻学》中深刻剖析了篆刻的章法布局,他认为刻印就如大工匠搭建房子一般,必须先看好地势,再建立间架,做到把全屋的格局了然于胸,最后才是量尺寸方才建造。那么刻印也需做到这些,才能算是完璧,否则将会格格不入。他的举例尤为精彩,生动阐述了对于印章来说,构建布局的完整性尤为重要。也就是说他强调整体观的重要性。这与视知觉理论的“完形”说不谋而合。中文把“格式塔”翻译为“完形”,而它的基本观点就是强调整体组织,反对元素分析,它是一种具有高度组织水平的知觉整体。任何一件成功的作品,都会围绕着一个主要的运动旋律进行创作。低一级水平的活动始终要服从于高一级水平所建立的运动旋律。即使同一个水平的诸多成分,也须步调一致。如果是一节一节地零碎拼凑,做不到步调一致,那么就看不出它们是同一个运动整体的有机组成部分,这会阻碍了古玺印内的运动节奏感,这样的印章将是缺乏生命力的。

3

由倾斜造成的动感

鲁道夫·阿恩海姆认为使式样定向倾斜,是具有倾向性张力的最有效的手段。他强调倾斜是形成运动感的重要作用之一。这种倾斜的创作手法在古玺中也是不少的。熊伯齐先生在《谈篆刻》阐述印章的章法不仅有“平正法”“圆形布局”“外散内聚法”还有“递斜法”。

总之,我们从上述可见,其实,古玺印与鲁道夫·阿恩海姆的视知觉原理有着密切的联系,它是解析古玺独特魅力的一把钥匙。