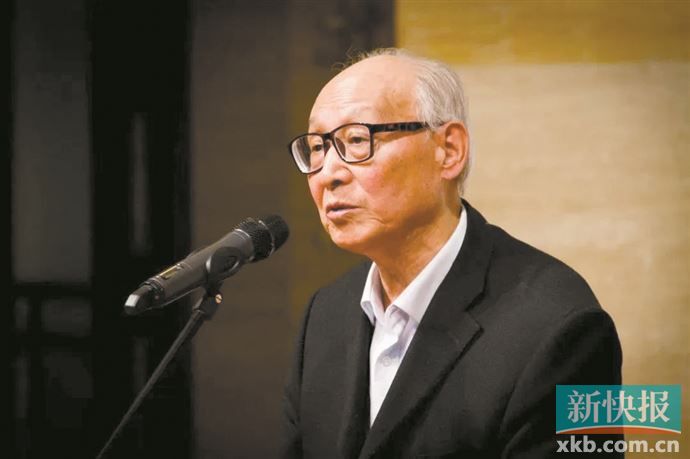

著名美术理论家邵大箴逝世,中央美院教授邵亦杨回忆:

“他是个实干家,一生活得很通透,很尽兴,没留遗憾”

“对我的影响,一直是言传身教”

……

这是中央美术学院教授、博士生导师、人文学院副院长邵亦杨眼中的父亲。

7月25日,中国著名美术理论家、艺术教育家、艺术家,中共党员,中央美术学院教授邵大箴先生在北京逝世,享年90岁。在老先生离去的第二天,邵亦杨接受新快报收藏周刊独家采访,她为记者描绘了一位勤奋、实干、睿智的父亲形象。她说,“他一辈子都过得尽兴,活出了他自己最想要的样子。”

“直接促进了中国现代美术的健康发展”

在邵大箴老先生离去的消息传出后,美术界同仁纷纷悼念,中央美术学院美术教育研究中心在他们的公众号如此写道,“作为中国美术理论界泰斗,邵大箴先生尤其重视美育工作,以身作则地参与美育改革与创新,倾注了大量心血,为中国美育事业的发展奠定了坚实的基础。”

是的,邵老先生作为新中国培养的第一代艺术史论家和美术家,他长期著书立说、教书育人、艺术创作等诸多方面的成就深得美术界敬重。

1934年,邵大箴出生于江苏镇江,1953-1954年在江苏师范学院中文系学习。后留学苏联,在苏联列宁格勒(现圣彼得堡)列宾美术学院艺术学系学习。1960年7月毕业后回国任教于中央美术学院;长期从事西方美术史和中国现代美术的研究,其中对西方现代美术的发展及中国当代美术创作研究尤为深入,成就卓著;在研究中大力培植中国现代美术,力促中国美术形态从传统走向现代。先后出版了《现代派美术浅议》《传统美术与现代派》《欧洲绘画简史》(与夫人奚静之合著)、《西方现代美术思潮》《雾里看花——当代中国美术问题》等重要著作。

中国美术家协会主席范迪安曾撰文评价称,“他以宽阔的学术视野译介艺术西学,阐发深刻见解,尤其在改革开放时期为中国美术借鉴外来艺术洞开了朝向世界的窗口,开拓了世界美术研究新的领域。”

中国美术馆馆长吴为山也曾撰文评价,“他的成就不仅在于自身丰硕的学术与艺术成果,更在于他的艺术史论及艺术评论直接促进了中国现代美术的健康发展。”

对话邵亦杨

“他一辈子无论顺境逆境都很努力,活出了自己想要的样子”

收藏周刊:可以谈谈邵老先生在离开之前的状态如何吗?

邵亦杨:大概4月份得了新冠之后,他的身体开始慢慢衰弱,但直到6月13日,他还过着有质量的生活,还写字、画画。我每天去家里看他,陪着他去散步。对于我来说,他可能是一点一点地离开吧,他走的时候非常平静,没有受多少病痛折磨。他是个实干家,一生都过着健康且有质量的生活,活得很通透、很尽兴,一生没有什么遗憾。他走的时候,我一直握着他的手,他并没有特别的遗嘱,因为他的寄托和期待都已经放在生活中的一点一滴中,没什么放心不下的。他的工作很勤奋,直到最后。他把自己一生的力量都耗尽了,做到了真正意义上的寿终正寝。他一辈子都过得尽兴,活出了他自己最想要的样子。

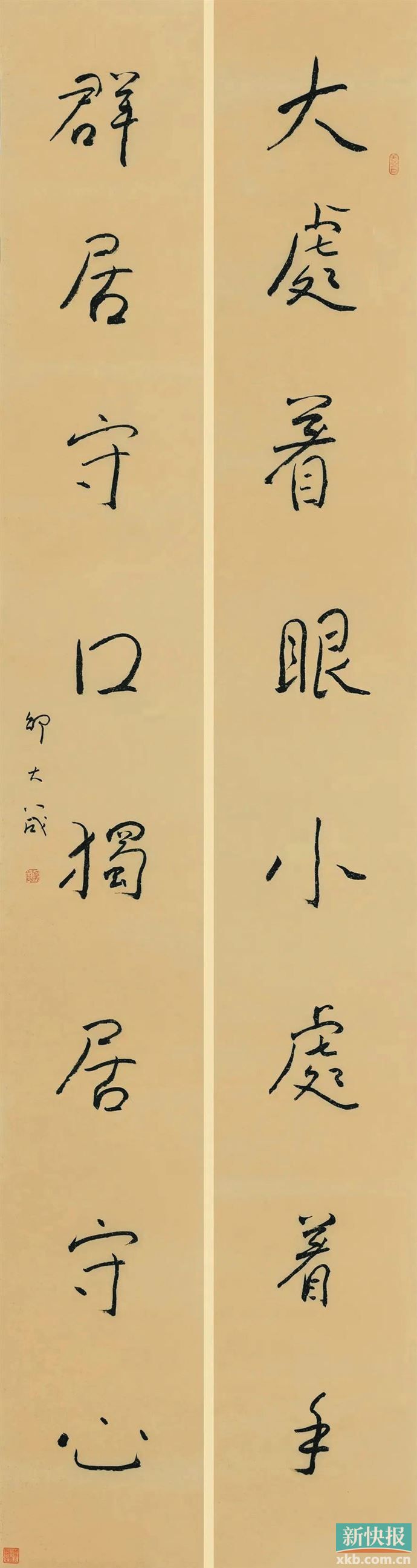

收藏周刊:很多人知道邵老先生只是理论家的身份,但其实不但有绘画,还有书法,实际上,他非常有创造力,发展得非常全面。

邵亦杨:他一直做艺术史和理论研究。在改革开放之后,写了很多书。从上世纪九十年代之后,开始在书画领域探索。他写了很多书法,画了很多大画。很少有人像他这样涉猎广泛,最早是做西方艺术史研究,后来研究现当代艺术,写当代艺术评论,后也涉及中国传统艺术理论,翻译著作,研究领域跨越中西。他是一个非常积极向上的、勤奋的人,无论顺境逆境,都很勤奋地做事情,在他的生命里,没有多余的“垃圾”时间。

收藏周刊:现在回想起,邵老先生在您心目中,是怎样的一位父亲?

邵亦杨:他在我心目中是最好的父亲。这么说,并非因为他事业比较成功,而是纯粹从个人情感的角度,他永远是我心目中最好的人,最好的父亲。

收藏周刊:在您的成长过程中,他算是一位要求严苛的家长吗?

邵亦杨:谈不上严苛。他自己严于律己,言传身教。一直以来,他都让我比较自由地发展。

收藏周刊:小时候会不会因为您是女孩子,所以他会特别宠?

邵亦杨:我父亲确实很宠我。他从来没有男女不平等的概念,也不会刻意把我当成男孩子去培养。他从不强迫我做不喜欢的事,但是他是一个生活规律、有节制,擅长利用时间,有效率、积极向上的人。他为人低调,不虚荣,不重表象,特别注重实质,这一点对我影响很大,可以说,我一直都很受益。

收藏周刊:您读书时期,也选择了美术史的方向,是受父母影响?

邵亦杨:应该是长期的耳濡目染。小时候觉得父母亲都是这个专业,工作、研究很忙。所以并不想以美术史为专业,但当我进入到这个专业时,才发现专业里的知识如此美好。后来我也体会到了,原来父亲一直过着的是非常有创造力、有想象力而且很愉悦的一种生活。所以,我一直认为,只要选择一个自己喜欢的专业,热爱它,就能愉悦,未必哪个专业就一定比另外一个专业好。

收藏周刊:在您选择了跟父母一样的专业之后,邵老先生有没有给您做过类似方法论的引导?

邵亦杨:对我的影响,一直是言传身教。我很小的时候,他就经常带我去看展览,给我讲解艺术作品。我还记得他给我讲一些古代埃及的壁画和古希腊、罗马的雕塑。他讲得生动而有哲理,还伴随一些有趣的艺术故事,一点都不枯燥,所以,每次我都听得津津有味。在家里,他经常看书、写书、作画,也养成了我从小爱看书、爱写作和喜欢创造性工作的习惯。

收藏周刊:父亲在您心目中最大的闪光点是什么?

邵亦杨:他是一个非常正直的人,思维方式非常好,非常开朗。他特别疼爱我,对我非常照顾。每次我外出上下飞机,他永远都会记得问我出行如何。即便随着他岁数越来越大,也每天电话微信我嘘寒问暖。但他自己却很独立,从不麻烦别人。

可能在外界的评价,他是一位艺术大家,一位学者。但对我来说,他首先是一位最亲爱的父亲,一位人生的引路人。

人物介绍

邵大箴

(1934-2024年),先后担任中央美术学院教授、博士生导师,《美术研究》主编,中国美协书记处书记兼《美术》月刊主编,《世界美术》杂志负责人,上海美术学院特聘教授兼学术委员会主任,中国文联第十届荣誉委员,中国美术家协会理论委员会名誉主任。

■收藏周刊记者 梁志钦