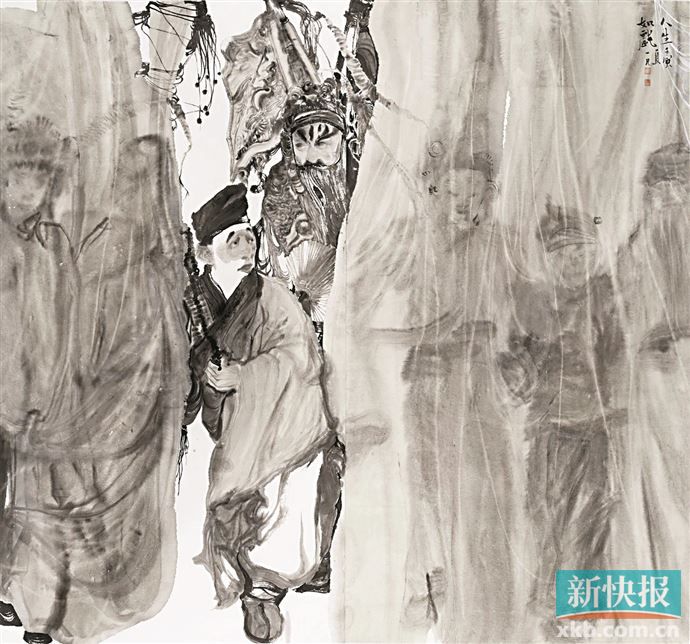

第十四届全国美展中国画展区的写意作品和工笔画作品,包括人物、山水、花鸟和城市等几个题材都在比较均衡地发展。其中,《人生如戏》是让我们比较激动的作品,体现了当代人物画写意方面的探索。画中那张占据画幅大面积的幕布就是泼墨技法,且泼得特别有层次,特别有韵味,幕布里隐约画出的人物形象具有没骨写意的特点。在某种意义上,这幅作品能够表达当代中国画家们对笔墨和写意精神的理解,甚至某些泼墨还能显现像徐渭那样画芭蕉叶子的大泼墨写意方法。

另一幅工笔人物画《枕海暮归人》也颇有功力,造型写实,刻画深入,比真人还大的渔民形象画得不概念,生动而深入,颇有震撼力。画作要把写意和写实结合在一起,最难处理的是对衣服的表现,尤其是橡胶材质的裤子的刻画,既要体现橡胶质地的光滑、反光,又要体现中国画反复晕染再填色的语言特征,应该说处理得很好。

从这届全国美展比较好的作品里,至少传达出一个很好的信号,即中国画在当代性发展之中,它有观念、有理念、有语言的创新,但同时也对传统进行了深入研习和继承,而不是原封不动地拿来传统笔墨。

如果从题材的角度看,在表现当代人的精神上,人物题材是山水、静物、花鸟等题材所不能替代的,因为它直接表现了这个时代的人物形象与精神风貌。画什么人,画人的什么样神态,画人的什么样的精神,乃至于画面上捕捉和定格的人在做什么,这些都是人物绘画不能缺少的重要课题。所以,这届全国美展让我们再度看到了有关人物画艺术本体的一些探索。比如,画渔民、画农民、画城市打工者、画科技工作者、画小康社会中的普通人,这些人物的形象是有它的特定身份的,相应的身份也决定了人物的气质和人在画面中的精神面貌。这些都是传统人物画表现人物身份类型较窄、缺少广泛的社会性人物形象表现的重大局限,这无疑也是这次全国美展人物形象表现的最新创作成果和审美突破。

市民反响

●室内设计师郭先生:

这种现场导赏的活动很好,面对面交流讲解、问答,听众直接受教,比自己囫囵吞枣、赶场似的观展强多了。

●观众刘女士:

认识了很多新的画法,这一次作品给我耳目一新的印象。专家的讲解十分精彩,能在广州举办这样的展览,作为广州人的我们感到很自豪,主办方能安排专家如此详细地讲解,也让我们学到很多新知识,有种醍醐灌顶的感觉。

●观众李女士:

通过专家讲解,更能理解画家的创作意图以及艺术创作思考的丰富细节。而通过看这些作品,也能感受到艺术家们如何结合新的手段、技法表现时代的变化。

●观众吴女士:

听完专家讲解后,自己对作品背后隐藏的创作故事和表现手法有了更深入的认识,比如大家常说的“青绿山水”用到了薄染、积染等上色手法,远近视角的层次步骤各有不同,在了解一幅画分几个部分、用什么材料画以及作者如何构思后,有种豁然开朗的感觉。

●观众吴小姐:

你看中间这个工人的形象就是很高大,有自信也有自尊感。他们手上已经有了很多皱纹,可能有点苍老,但像大地一样,能支撑起我们这个国家和人民的生活。

●学生马一雄:

我自己也有在学画画。这次展览覆盖面特别广,我最震撼的是农民们在丰收后一起卖菜聊天的作品,特别贴近生活。

●志愿者:

作为一名志愿者讲解员,我很看重从专业角度分析作品的构图、色彩。今天的导赏让我发现,把对艺术单纯的热爱传递给更多人非常重要。

■收藏周刊记者 梁志钦