“气脉雄如此,由来是广州。”广州千年文脉兴盛,是岭南文化中心地,也是历代文人墨客诗词留墨添香的所在地。自汉杨孚,至唐宋张九龄、苏轼,明清汤显祖、屈大均等,众多诗家都曾在岭南大地挥写优美诗句,汇聚成岭南文化中的灿烂星河,积淀成广州这座古城的文化根脉。

日前,由广州市委宣传部指导,广州市文联、广州市书协共同主办的“气脉雄如此——广州诗词主题书法展”在广州人民艺术中心展出。作品用书法艺术演绎不朽诗篇,全面展现广州馥郁的诗词氛围,助力广州“诗词之都”建设工作。

此次书法展156幅展品涵盖书法名家与书坛新秀的佳作,五体齐备,书风雅正、气象恢宏、气韵深厚、风格多元。参展者融合书体与诗词的艺术创造与文化价值,探索中华美学与当代审美形式与观念的创新,进一步挖掘广州作为“诗词之都”的深刻内涵和文化积淀,号召广大书法家创作更多体现中国特色、中国风格、中国气派的翰墨诗词,为人民书写、为时代挥毫,赓续中华文化根脉,讲好广州故事。为此,新快报收藏周刊专访广州市书法家协会副主席秦建中,深入剖析广州乃至岭南书法的特色与现状。

1

“近年来广东最大气、最传统、最有说服力的一个书法展”

收藏周刊:这次展览的作品,尺幅普遍比较大,尤其是第一部分,视觉效果尤其不一样。

秦建中:我认为,这是近年来广东最大气、最传统、最有说服力的一个书法展。从内容的角度看,岭南的古诗词基本出自当时从中原地方贬谪过来的文人士大夫,从他们所写的诗词可以看出,岭南的山水风情,特别是珠江潮影和云山秀色让他们有了全新的审美感受,所表达的境界都比较大气,有比较开阔的情怀。从书写幅度和笔墨风格看,源于对传统的继承和受碑学思想的影响,也同样大气,整体都有比较雄浑的气息。这次展览的整体尺幅都比较大,尤其有一大部分是丈二幅的,如此大的尺幅,如果缺乏浑厚的笔墨支撑,则不耐看。书法的尺寸过大或者过小都很难写,如果尺寸太大,控笔不好就容易涨墨而入俗,笔墨浮在纸上,显得单薄,这就需要作者有扎实的传统功夫,去认真思考用笔的方法。

收藏周刊:能否具体点评几张作品?

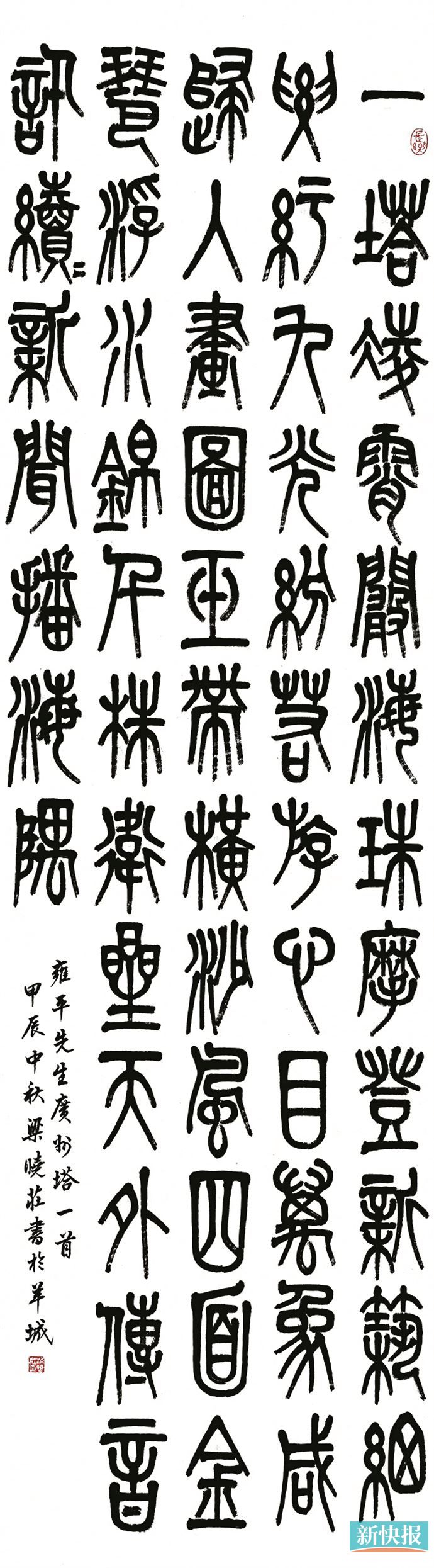

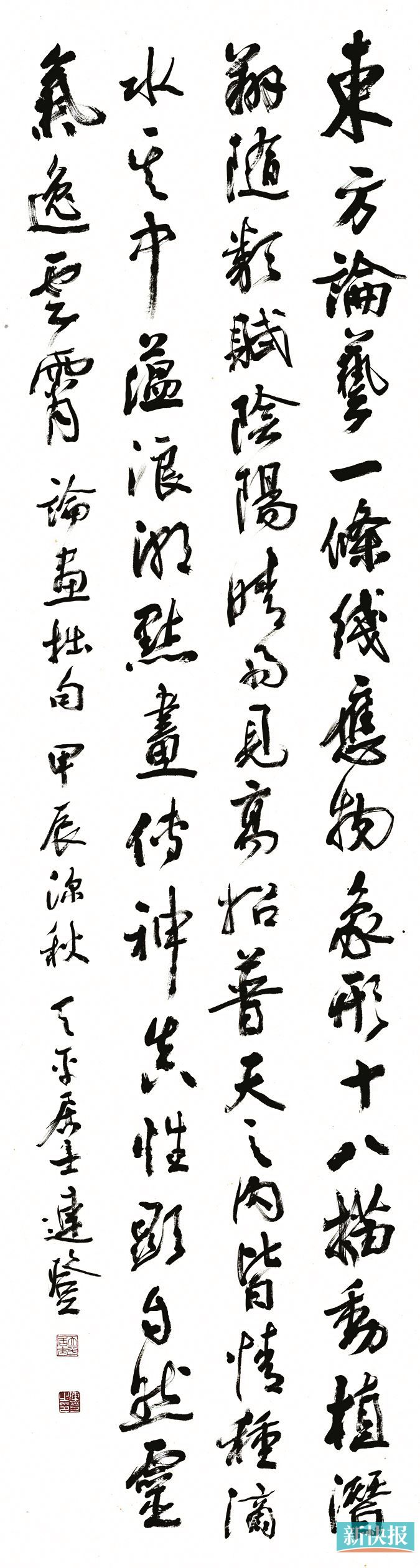

秦建中:梁晓庄的《雍平<羊城百咏·广州塔>》那张作品,就很好地诠释了入木三分的笔墨感受。他用的是石鼓的线条,像直接刻进去的感觉,很浑厚。又比如麦录的《唐·张九龄<与王六履震广州津亭晓望>》,他主要取法米元章,本来米元章的书体要想写大很难,但麦录在写的过程又掺入了一些《石门颂》类的碑学用笔,所以,凸显了大气的一面,也说明了有他个人的思考,同样取法米元章的还有林振武的《唐·刘言史<广州王园寺伏日即事寄北中亲友>》,他的感觉又不一样。十三届国展作者仇琪和广州老书家何启冠先生同样取法魏碑《石门铭》,仇琪的作品充满青春躁动的气息,何启冠的则肃穆安静,让人有完全不一样的审美感受。青年书家陈泽雄的行书则加了于右任的用笔,轻松灵动,极有文气。年过九十的李家培老先生的对联,特别显得沉重大气,有定海神针的感觉。

2

“年纪最大的有90多岁,年轻的则有90后”

收藏周刊:通过展览,我们可以读到岭南书法怎样的特点?

秦建中:通过这个展览,我们可以看到很典型的岭南书法地域特色。无论是岭南文化融合的多样性,还是书法传统和人文精神,都很好地融汇在一起,参展书法家以其深厚的传统书法功底,较好地展现了岭南书法别具一格的一面,这与很多大型书法展千篇一律的“展览体”拉开了很大的距离。艺术最忌讳的是千篇一律,而这一次呈现出的恰恰就是各有不同,每个人都在坚守自我的探索方向,无论是地域特色,还是个人特色都比较强烈,还有一个传统精神,这三点都很好地融合在展览之中。

这次参展的作者,年纪最大的有90多岁,年轻的则有90后,但主要的年龄段在35到65岁之间,这个群体精力旺盛,创作经验丰富。在取法上,既有怀素、张旭、王羲之、王献之、颜真卿、赵孟頫、董其昌、王铎、何绍基等比较多见的书家,也有近现代岭南的书法名家李曲斋、吴子复、秦萼生等,风格多样,面貌不同。

特别是这次写行草的作者,也比较注重篆隶的修为,他们的行草书会有雄强的一面。可以说,通过这些作品,能领略到岭南书法精神的核心所在。大多数作者都没有被世俗时风所左右,更没有追求“展览体”的风气。

收藏周刊:您提到对篆隶的注重,是否可以归结到岭南书法中对碑学的推崇?

秦建中:是的,在岭南书法中的一个主要特点就是碑学实践。我一直认为,岭南书法在碑学实践上做得最出彩,这既有阮元、包世臣、康有为等人碑学思想的影响,更重要的是岭南后学对这种书学精神的继承和实践。

3

“岭南书风不仅仅是碑学之风,还有雅致秀美的一面”

收藏周刊:碑学实践在岭南书法中,有怎样的探索?

秦建中:从乾隆、嘉庆时期开始,为摆脱赵孟頫和董其昌一类书风的影响,碑学流行,人们将兴趣集中到了古文、金文、籀文、篆隶等金石书风上来。阮元、包世臣,伊秉绶、邓石如、刘墉、张裕钊、徐三庚等人是杰出代表,其中阮元、伊秉绶、邓石如对岭南的影响特别大,虽然有的以篆为主,但他们走的依然是建立在碑学基础上的篆书方向。清末民初则有康有为、梁启超、林直勉、简经纶,之后吴子复以及“吴门八大弟子”(张奔云、关晓峰、何作朋、李伟、李家培、陈作樑、林少明、陈景舒),这些书家的探索,就形成了岭南书法碑学之风,此外,岭南也有以帖为主的书家,例如李曲斋,虽然他是以文征明书体为主,但他也有受碑学影响的浑厚的一面,麦华三的小楷也有沉着的气质。这都跟岭南探索碑学之风的影响有关。

收藏周刊:能否说岭南书风其实就是碑学之风?

秦建中:应该说岭南书风是自从晚清民国之后,就明显受到了康有为碑学思想的影响并形成了庞大的实践队伍。但岭南书风不仅仅是碑学之风,它还有雅致秀美的一面,这一点跟温润细腻的岭南文化密切相关。

还有一点需要一提的是,在全国各地都围绕“展览体”进行创作的时候,唯有岭南的书家依然保留着百花齐放、百家争鸣、兼容并包的特点,这才真正地体现出了岭南文化的精神内涵。

4

“以吴子复为代表的‘吴门隶书’是对隶书研究最多的一个群体”

收藏周刊:岭南书家是如何做到百花齐放百家争鸣的?或者说怎样体现和传承岭南精神?

秦建中:简单来说,就是每位书家在继承的基础上,都有坚持自己独立的创作、独立的思考。他们都有各自为纯粹的书法艺术而追求的理想。有别于一些地方,为了获某些奖项、入某些展览而刻意地写一些套路或者追求一些效果。我认为,植根传统才是对岭南书法和人文精神的最好继承。

收藏周刊:目前年轻一代,对碑学的追求依然是岭南书风有别于其他地方的主要特点吗?

秦建中:是的,目前的岭南书坛在碑学实践上,依然是岭南书法的一大特色。可以说,以吴子复为代表的“吴门隶书”是对隶书研究最多的一个群体,“吴门八大弟子”目前依然有大量的追随者,影响及至东南亚。

■收藏周刊记者 梁志钦