13万字400帧影像!澳门学者抢救性整理千年甓铭“让古砖说话”

■收藏周刊记者 梁志钦

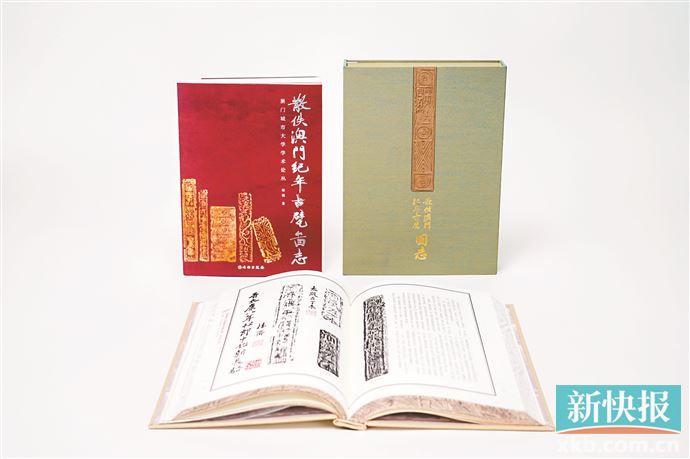

日前,故宫博物院太和学者、澳门城市大学中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室博士赵强新作《散佚澳门纪年古甓图志》在澳门首发,该书由澳门基金会资助、文物出版社出版,辑录了实物照片和拓片近400帧,约计13万字,揭示了古甓(甓即瓴甓,是砖的古称)的纹饰、铭文及工艺背后的历史信息与文化内涵。一部跨越两千年的砖铭编年史,揭开中华砖铭文明与澳门文遗保护的新篇章。

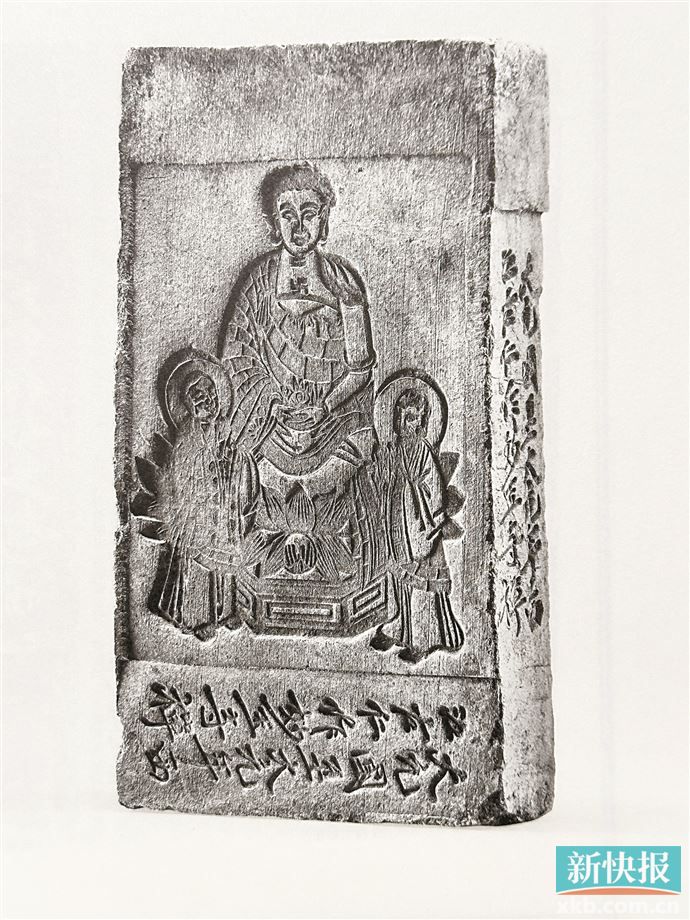

《散佚澳门纪年古甓图志》这部以澳城大珍藏古甓为核心的学术专著,不仅系统地梳理了百余件纪年砖铭的纹饰、铭文与工艺,更透过砖体上的篆隶楷书演变,还原古代社会与文字艺术的美。那些曾散佚于乡野旧宅、沦为器物底座的古砖,经过学者抢救性整理与热心校友捐赠,终以崭新面貌出现,对解读中国建筑史,加强澳门历史建筑保护具有现实意义。

1

既是一部古砖“编年史”

又是一把打开历史记忆钥匙

《散佚澳门纪年古甓图志》是关于中国古代建筑砌体材料及其历史、文化价值的学术著作,辑录实物照片和拓片近400帧,通过实物拍摄、传拓与砖铭考释,揭示古甓的纹饰、铭文及工艺背后的历史信息与文化内涵,全书约13万字。

全国政协文化文史和学习委员会副主任、澳门基金会行政委员会主席吴志良视频致贺词称,澳门基金会资助出版这本书,不仅是因为书里的每一块古砖都承载着建筑遗产的多元基因,更是因为它以微观的视角叩问宏大的命题:如何让历史遗存从尘封中苏醒,成为公众可以触达的文化共识。他点评称,此新作兼具学术性和普及性,是一部古砖的“编年史”,又是一把打开历史记忆的钥匙。

沈阳故宫博物院副院长、研究馆员李理认为,从学术意义上讲,“古甓”的出现是一种时代产物,是人类文明由低级向高级发展的进步结果,确切说是先民从原始氏族部落形态向城邦、国家转变过程中必然出现的“果”。人类社会由茹毛饮血进入文明时代,瓦甓的制作与使用就成为社会生产力的标志。特别是在东西方文明发展进程中,陆续出现以火生产泥质瓦甓,进而出现以火烧制琉璃砖瓦之后,人类社会即已步入更为高级的发展时代,古代的一砖一瓦因此成为不同时代不同地域人类智慧的结晶。

故宫博物院副院长、研究馆员王跃工评价称,《散佚澳门纪年古甓图志》是一部关于古代建筑砌体材料及其历史、文化价值的学术力作,通过实物拍摄、传拓与砖铭考释,揭示了古砖纹饰、铭文、工艺背后的历史信息与文化内涵,以独特的视角展现了中华文明的深厚底蕴。这些“凝固的史书”承载着古代匠人的智慧与时代的审美,是研究建筑史、文字史、社会史的重要实物佐证。赵强先生作为故宫博物院太和学者,秉承“让文物活起来”的理念,将此书打造为学术性与普及性兼具的图文并茂的典范,既为古甓保护提供了参考资料,也让公众得以触摸历史的温度。相信这部著作能唤起更多人对文化遗产的关注与守护,共同传承中华文明的精神密码。

中国国家博物馆前副馆长、中国汉画学会会长陈履生也表示,今天来谈“道在瓦甓”就是将人们的认识回归到中国艺术的一些特别的领域,而这种特别的领域和中国的文化创造以及中国收藏的独特性,都有着重要的关联,因为即使像“瓦甓”这样不为人所关注的收藏品类,其特有的文化属性也需要有一定的文化眼光才能洞见。

2

古甓砖铭文字装饰

分模印、戳印、刻划三种形式

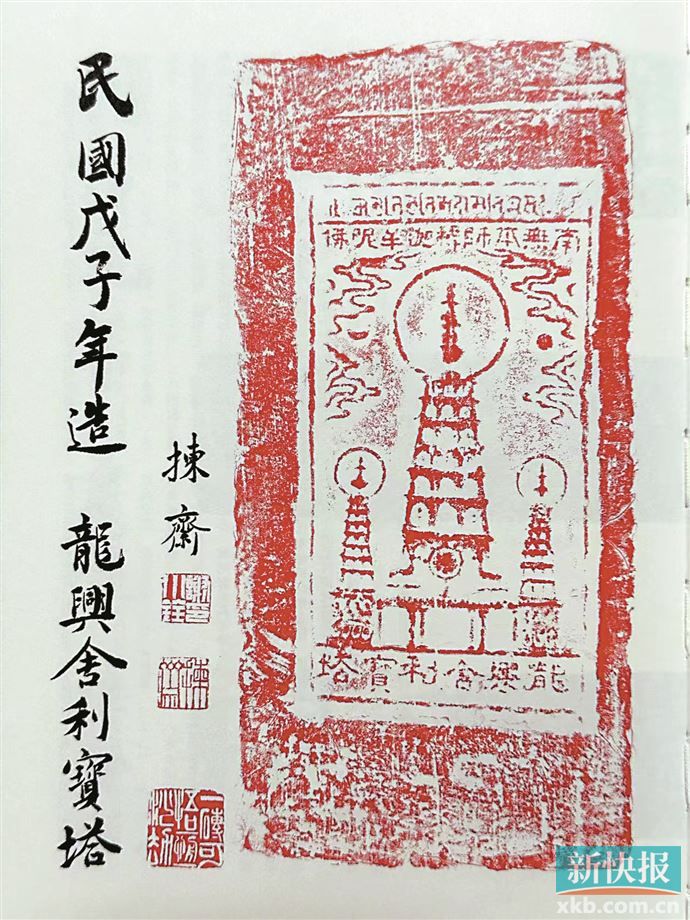

赵强介绍,经考证,书中著录的130余件古甓制作年代涉及东汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清及民国时期,以东汉和两晋古甓居多。从东汉永平八年(公元65年)至1948年,古甓计有113个明确纪年、62种年号,时间跨度约1900年,堪称一部跨越两千年的砖铭编年史。该书不仅对古甓的纹饰、铭文及制作工艺进行科学考据,更透过篆、隶、楷等多元书体演变,揭示古代文字艺术与社会审美的互动关系。

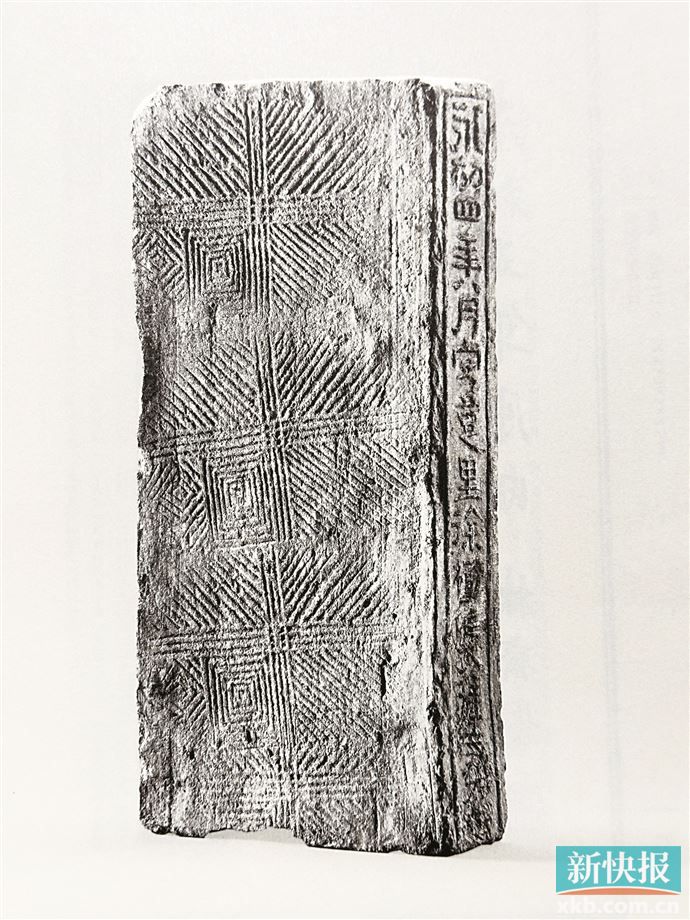

据了解,澳门城市大学收藏的古甓砖铭在文字装饰方面虽制作多样,但也有其规律可循,从总体上看,砖铭制作工艺主要分为模印(字模压印)、戳印、刻划等三种形式。其中,“永平八年”古甓的铭砖则为模印,赵强分析介绍,砖铭上的字体结构协调,排列规整,字距均匀,显得古朴庄重,是民间书法与制砖工艺的有机结合。“此砖是东汉早期的圹砖,其上模印的泉纹即属无钱文的类型。随着人们观念的变迁,泉纹的寓意已由最初对鬼神的敬畏表达,转化为对富裕生活的追求,进而作为吉祥与财富的象征,被广泛应用于古代器物的装饰。”他表示。

3

书中珍贵素材

源于一场跨越时空文化抢救行动

赵强介绍,《散佚澳门纪年古甓图志》的珍贵素材源于一场跨越时空的文化抢救行动。书中收录的古甓多源自港澳台地区藏家旧藏,这些曾被用作器物底座、茶台甚至苔藓容器的古砖,在乡村旧房改造中几近湮灭。得益于热心校友的无偿捐赠和研究整理,这批承载着历史印记的砌体材料终获新生,成为研究中国建筑史与书法艺术的第一手资料。

据了解,澳门历史城区作为世界文化遗产,其22座中西建筑均以烧结砖为主要建材。赵强指出:“古甓研究不仅是金石学的延续,更对澳门历史建筑保护具有现实意义。通过分析古代砖材的工艺特性,可为当代修复技术提供科学依据。”

《散佚澳门纪年古甓图志》的出版不仅为学术界提供了珍贵文献,更以艺术化的表达唤醒了公众对文化遗产的珍视。正如赵强所言:“每一块古砖都为我们提供了理解历史的独特视角,当我们读懂它们的故事,便是与千年前的匠人完成了一场跨越时空的对话,让中华民族的文化记忆永不断链。”

人物介绍

赵强

博士,博士后,研究员。故宫博物院太和学者,沈阳故宫博物院文物征集专家组成员,澳门文物保护协会理事长。现执教于澳门城市大学及澳门理工大学,研究生导师。