200余件社藏珍品在广州艺术博物院集中展出

这个夏天,岭南文化与江南文化通过一个重磅展览携手对话。7月22日,“百廿风华 播芳六合——西泠印社社藏金石书画精品展”开幕式在广州艺术博物院(广州美术馆)举行。

此次大型特展群星璀璨、千载难逢。展出的200余件社藏珍品涵盖了书画、篆刻、金石拓本、印谱、印屏等多个门类的文物级精品,序列之完整、藏品之精美、数量之空前,开创了西泠印社文人篆刻藏品大规模外展的先河。展览由中共广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局指导,西泠印社与广州艺术博物院(广州美术馆)联合主办,中国印学博物馆承办。

近年来西泠印社最大规模外展

西泠印社是我国现存历史最悠久的文人社团,承载、记录了122年的印人、文人交往史。

展览主办方介绍,此次展览,正是西泠印社传奇历程与深厚积淀的集中展现,勾勒出丰富而立体的文人群像,从创社四君子的清隽风骨,到历任社长的艺林标领,再到群星璀璨的名家手笔,无不彰显其“艺与学养并重”的治社之道与恒久魅力。

“此次展览,不仅是岭南与江南文化的一次深情对话,还是广州与杭州双城的友好互动,更是粤港澳大湾区与长三角地区的文化联动。”西泠印社党委书记、副社长龚志南表示,本次展览首次在广州展出200余件西泠印社社藏精华之作,为近年来西泠印社最大规模的外展。

对于本次展览,广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇直言“难得一见”。“这次展出西泠印社的金石、书画,很多都是一级文物,一次性集中展示这么多,非常不容易。展品数量超过200件,由于数量非常多,所以我们将分两期展出。”罗奇指出,本次展览涵盖西泠印社历任社长与名家的作品,对于整个印学的源流也起到了系统梳理的作用。

赫赫名家邀你共赴金石书画盛会

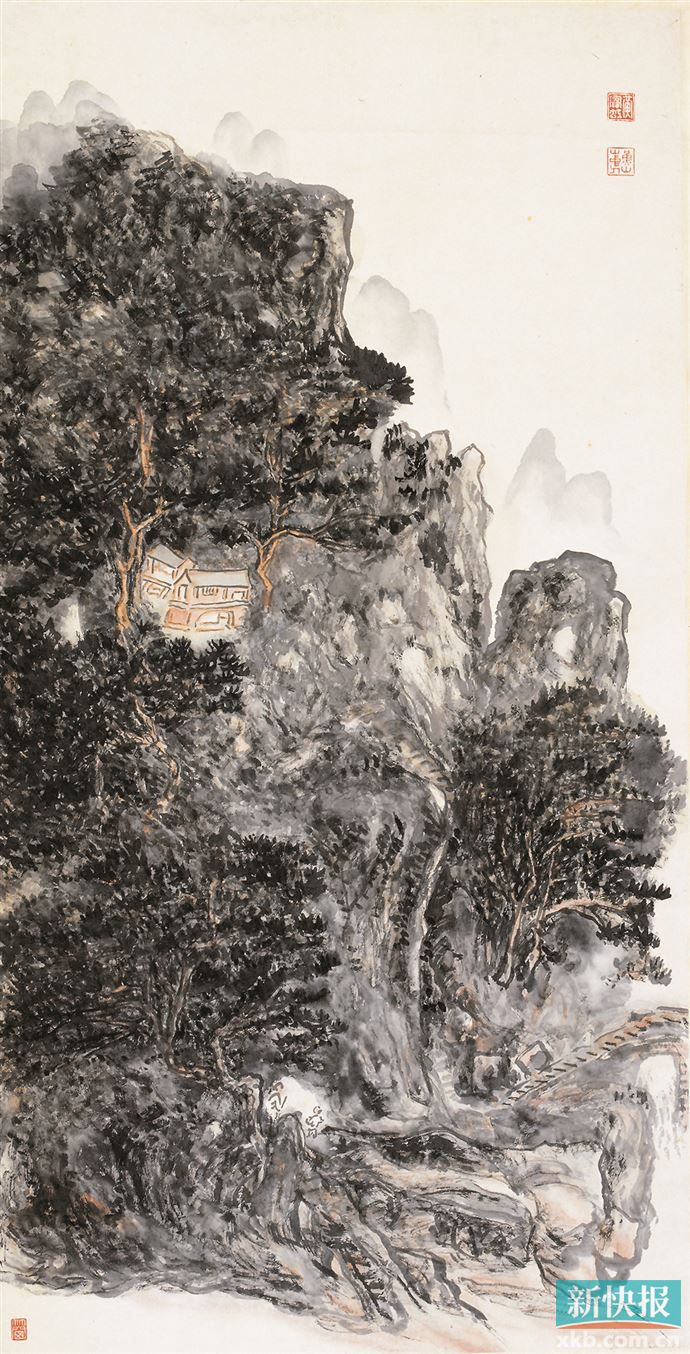

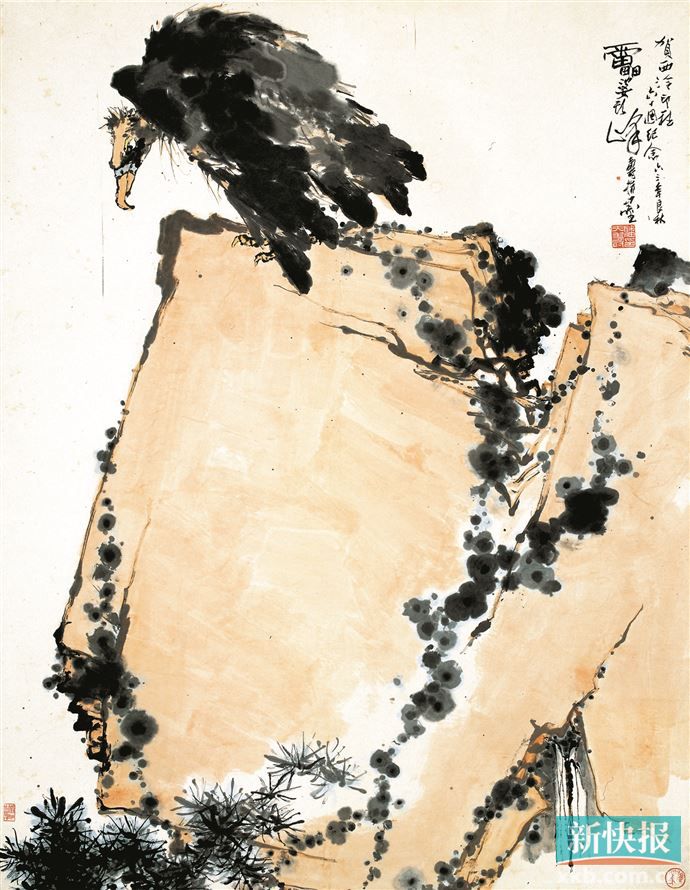

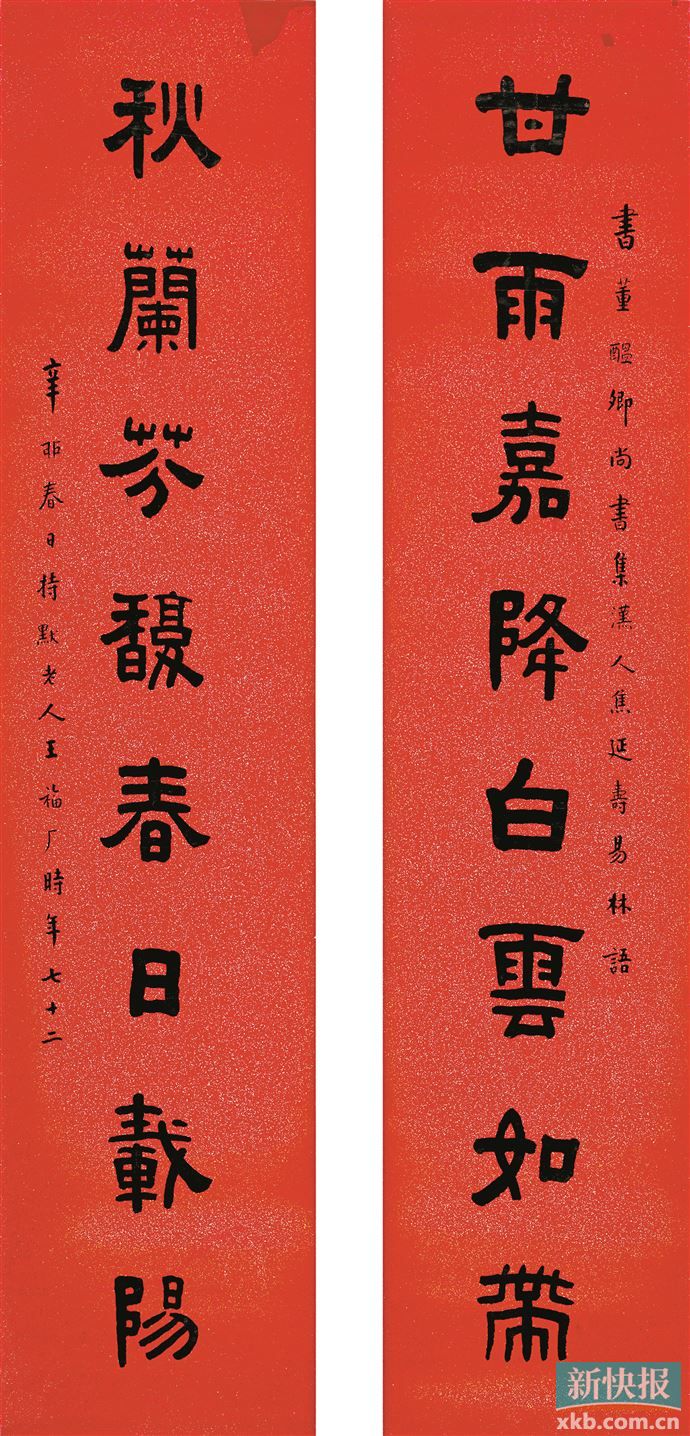

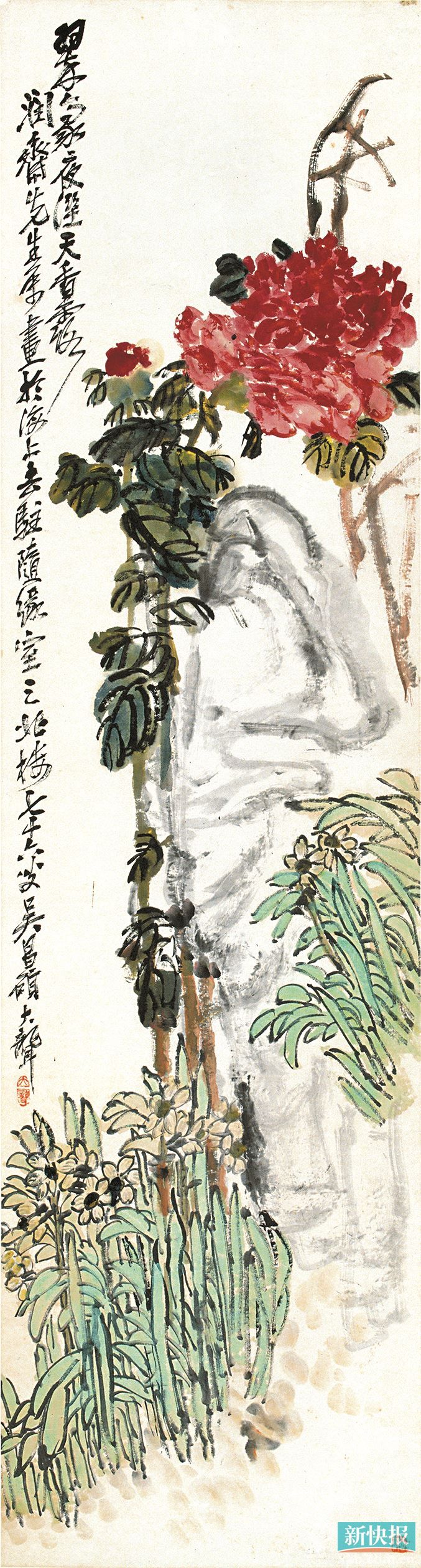

新快报记者了解到,此次展览200余件社藏珍品涵盖了书画、篆刻、金石拓本、印谱、印屏等多个门类的文物级精品,来自何震、西泠八家、吴让之、黄士陵、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、傅抱石、李叔同等赫赫名家,为观众们奉上一场穿越百年、精彩绝伦的金石书画艺术盛会。

展览涵盖六部分,包括“君子风骨”“标领艺林”“群星璀璨”(书画作品),以及“文人篆刻”“金石拓本”“印谱”(金石作品)。

专家导赏篆刻界的“天花板”

本次展览不仅是艺术珍品的集结,更是一部立体的印学发展史。“文人篆刻”展区内,从明代何震“程守之印”的爽利刀法,到清代西泠八家的切刀妙趣,再到吴昌硕“酸寒尉印”的钝刀沉雄,一脉相承又各开新境。《汉三老碑》拓本上,斑驳字迹承载着东汉先民的生命记忆,当年西泠印社中人集资赎回此碑的佳话,至今仍传为美谈。通过陈介祺辑拓《簠斋印集》、吴大澂辑拓《十六金符斋印存》等稀世印谱,可见社藏的珍贵丰富。

西泠印社理事、中国艺术研究院篆刻院研究员张炜羽接受新快报记者采访时表示,本次展览展出的200余件精品中,有100多件是明清以来名家的篆刻作品。“西泠印社的创社宗旨是保存金石、研究印学、兼及书画,所以篆刻对西泠印社而言是一个命脉。”张炜羽介绍,明清文人篆刻发展至今有500多年的历史,这次西泠印社将“压箱底”的精彩藏品都带到广州,相信广大的篆刻爱好者通过参观本次展览,能够全方位领略明清篆刻艺术发展至今的灿烂面貌。

“对于一些普通的篆刻爱好者来说,他们也可以从中学习到许多知识,例如不同时期的篆刻的章法、刀法和编法、刻法等,喜欢上篆刻艺术。所以说本次展览既回望过去,又展望未来,对我们中国的传统篆刻艺术发展起到了很好的引领带动作用。”张炜羽说。

张炜羽特别提到,本次展览展出了一枚特别珍贵的印章——西泠印社首任社长吴昌硕作的“酸寒尉印”。他的这方印石十分名贵,用料为田黄石,而田黄石素有一两田黄十两金之称。“通过这方印章,我们不仅可以看到吴昌硕的篆法,还可以通过这些印章、印面的文字,来了解吴昌硕的人生经历和背后的创作故事。”

贴士

展览推出两期

本次展览将持续至10月20日,分两期推出,第一期7月20日至9月7日,第二期9月9日至10月20日,将有部分精彩作品轮换。其间将举办艺博院西泠印社展主题系列公教活动,含讲座、研学、音乐会、市集等。

沉浸式打卡点

展览设置了两大沉浸式打卡点:位于一至二层过渡空间的“光的盒子”通过投影,将西泠印社经典印章元素艺术化、抽象化处理,营造一个光影交织、充满金石韵味的过渡空间,;二层的“拾古”空间,将复刻杭州孤山西泠印社标志性的石坊门,让观众仿佛瞬间穿越至西湖孤山。

■采写:新快报记者 黄闻禹 实习生 范欣然 ■摄影:新快报记者 观显锋