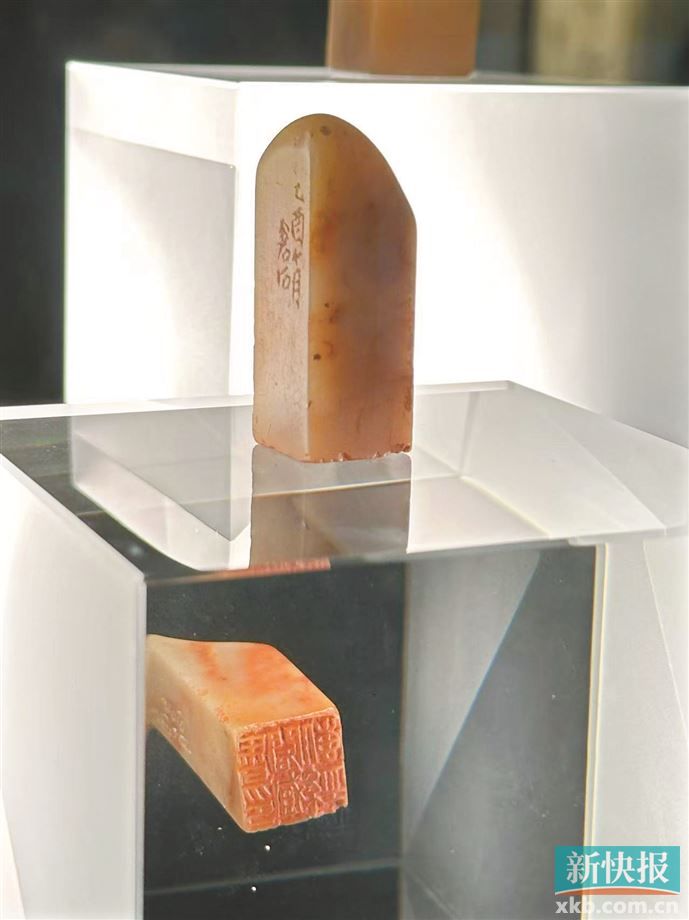

由金石至篆刻的过程,蕴含着中国文化表现的独有价值,在文化价值链中,金石学是源头。西泠印社成立之际正是西学东渐的强劲风潮席卷中国之际,金石学被“新学”肢解而溃散。百年来“金石学”的传承几近绝学,举目四望,唯西泠印社高标“保存金石”的旗帜。这在当今弘扬中华优秀传统文化的新时代,尤其有特殊的文化价值。

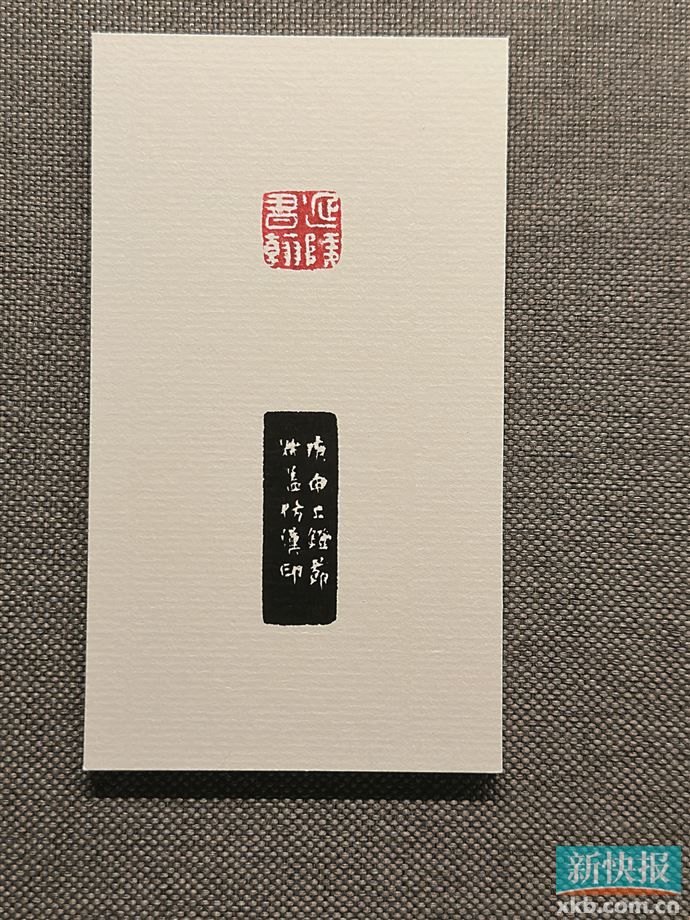

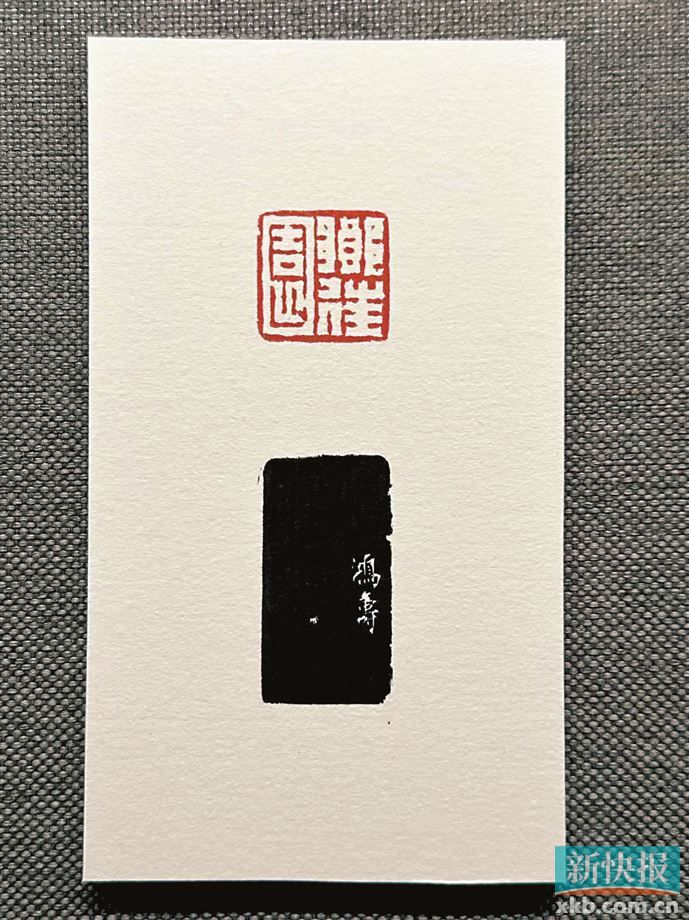

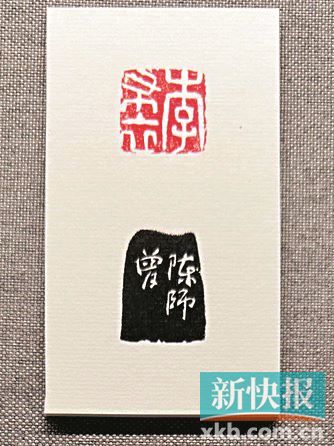

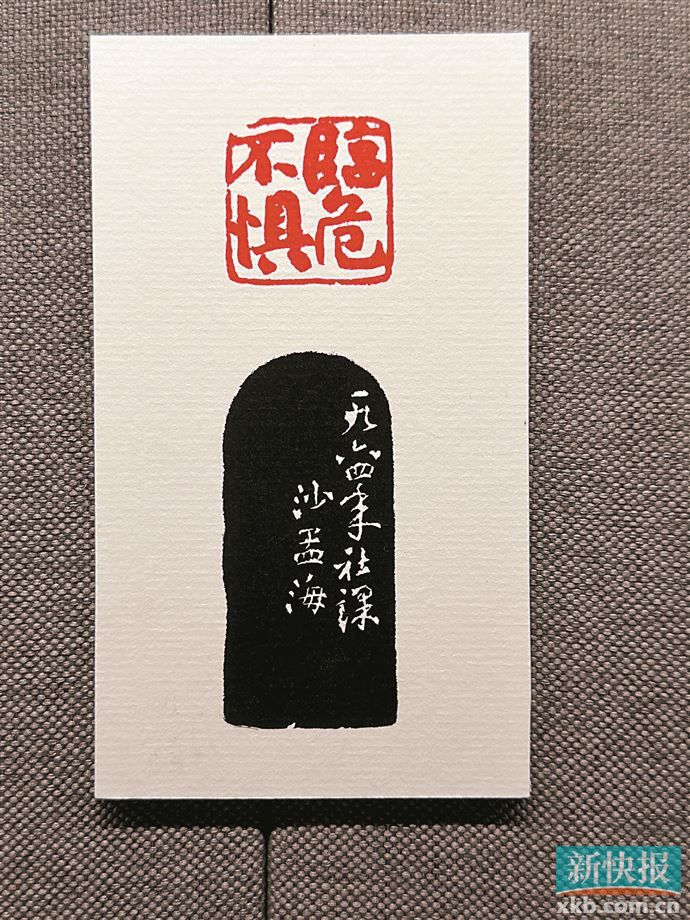

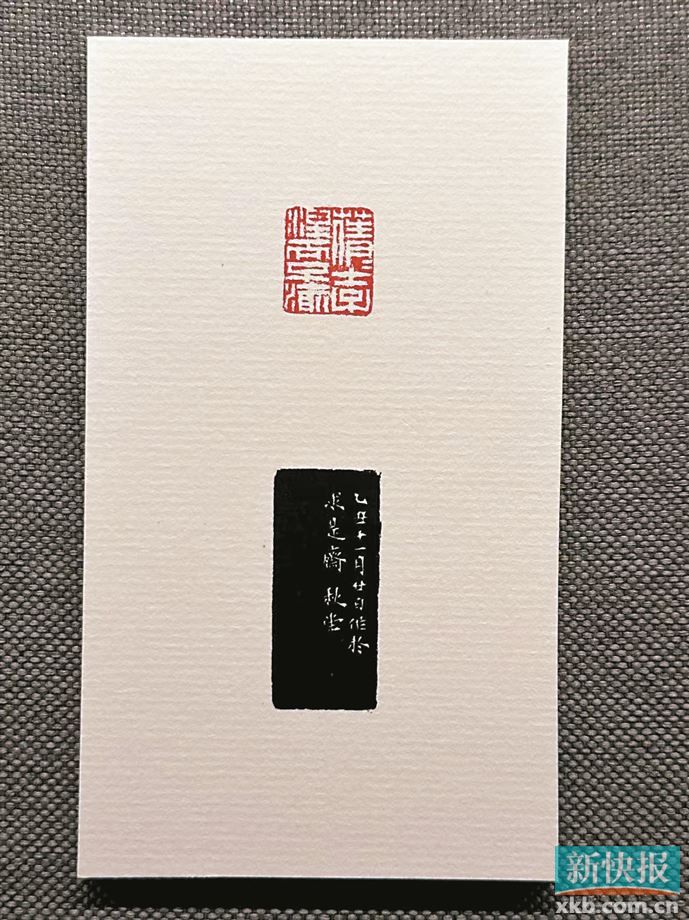

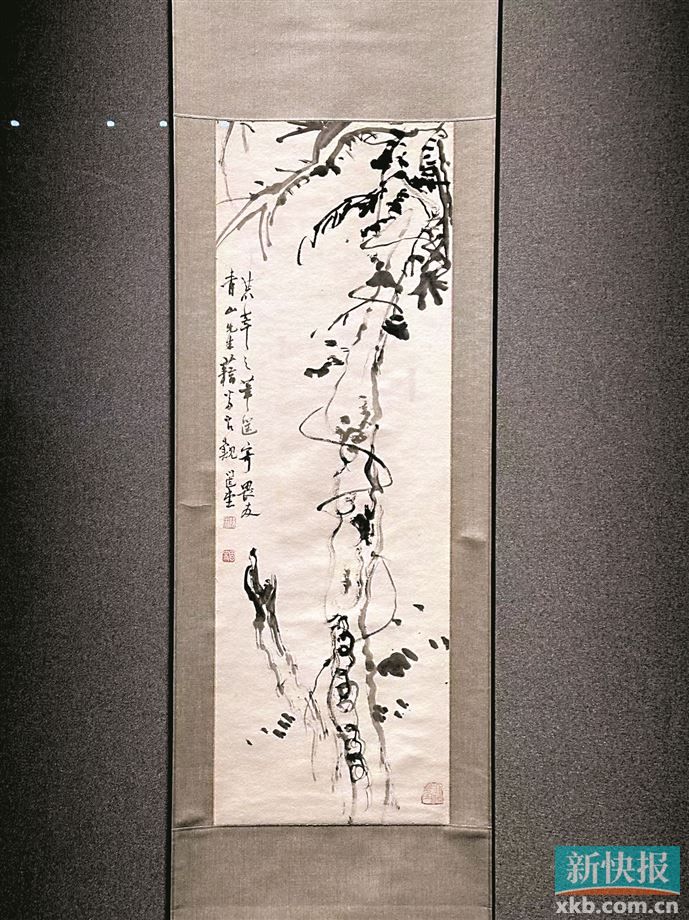

“篆刻在明清文人士大夫眼中,它仍然是附属,是配角。而在西泠印社百年史中,我们却看到了一个以篆刻为主角的独立观念的崛起。”120余年西泠印社相继有吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵林初、启功、饶宗颐共七任社长,但在社史中有一半时间社长空缺。具有影响力的艺术家包括李叔同、马一浮、潘天寿、傅抱石、黄宾虹、陆俨少、方介堪、经亨颐、谢稚柳、钱君匋、韩登安、陆维钊等等。其中,岭南的大家商承祚、赖少其、陈大羽、马国权等也系西泠印社中的重要成员。可以说,西泠印社发展史是百余年中国文化特别是书画、篆刻艺术的一个缩影。

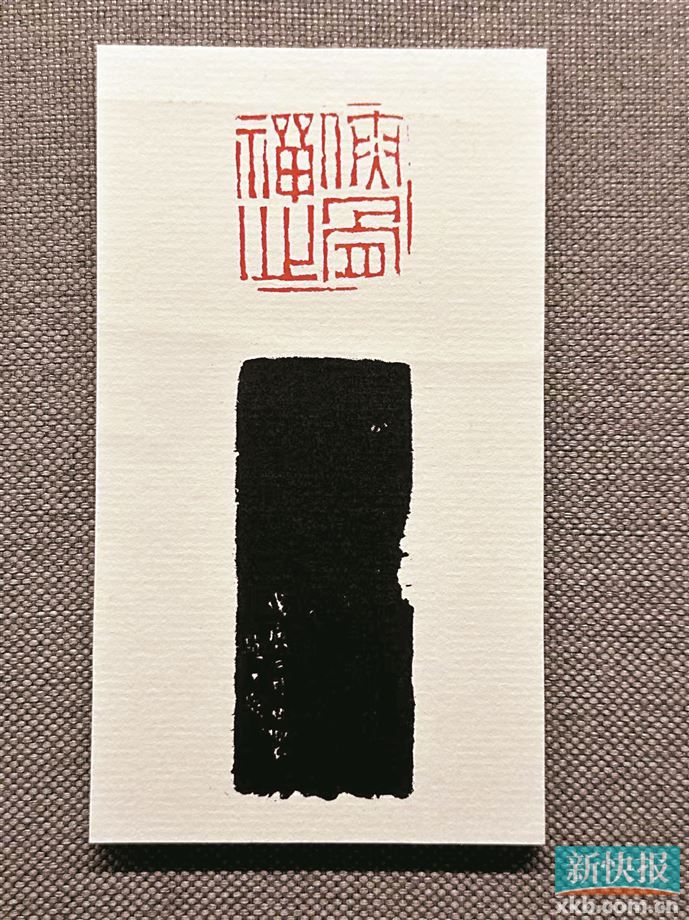

日前,在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕的“百廿风华 播芳六合——西泠印社社藏金石书画精品展”上,西泠印社副秘书长范正红接受新快报收藏周刊专访表示,广东印风丰富了西泠印社印风,反过来,西泠印社对广东的印风及印人也产生了相应的影响,互相促进。

1

西泠印社

是一个艺术精英团体

而非大众化的普及性社团

收藏周刊:现在回顾西泠印社的发展,哪种价值理念是最值得我们去宣扬的?

范正红:西泠印社的发展有着漫长的积累过程,在篆刻的发展进程中,它无疑是中流砥柱般的存在。在其120多年的发展历程里,西泠印社始终是篆刻这门艺术的核心力量。可以说,倘若这100多年间没有西泠印社,没有社内一代代篆刻家的耕耘,如今篆刻的状态与局面是难以想象的。因此,西泠印社在篆刻艺术的发展中具有不可或缺的重要意义。当下,西泠印社的分量仍是篆刻艺术最重要的一支力量。西泠印社是一个艺术精英团体,而非大众化的普及性社团。它汇集了篆刻领域最杰出的一批篆刻家,所以,其对篆刻的发展始终发挥着引领性的作用。

收藏周刊:西泠印社最初成立时发起人有丁仁、王禔、叶铭、吴隐四人,成立十年后才迎来第一任社长吴昌硕,而后来却有越来越多的人愿意加入这个组织。它最大的吸引力在哪里?为什么能吸引到这么多人?

范正红:我刚才提到了天时、地利、人和,只是没有展开细讲,这背后其实涉及诸多因素。但我认为,最重要的还是西泠印社成立时所秉持的理念,以及围绕在它周围的那一批杰出的文化人,这些让它形成了强大的吸引力。这种吸引力并非仅停留在刻印的技术层面,更体现在文化层面。虽说印社成员中篆刻家居多,但他们往往在文化领域有着极具影响力和文化人身份。这种跨领域的文化影响力让更多的学识、见解呈现在西泠印社之中。一批杰化的文化人、艺术家本就是这个领域的楷模,榜样的力量是无穷的,文化人、艺术家希望加入其中,尤其是印学、篆刻领域有突出成就的人,自然就被吸引到了印社之中。西泠印社从成立至今,始终延续着优秀的传统。它不追求成员数量的庞大,而是在意社员的文化、学术、创作的高度。这种精英属性,让它的吸引力更加强大。

2

有社长是传统

没有社长也是传统

收藏周刊:能否谈谈西泠印社与广东艺术界的关联?

范正红:广州的许多杰出印人都与西泠印社有着密切联系,这种联系从清末西泠印社成立一直延续至今。可以说,近现代以来到改革开放,广东人展现出了极高的思想觉悟,当地更是处在思想解放的前沿,始终是推动社会发展的重要力量。从艺术角度来看,广东及广州的篆刻理念与思路,具有很高的价值。在篆刻领域,近一百余年来,广东特别是广州有许多在中国篆刻界占据重要地位的杰出人物。清末徽州人黄士陵曾在此长期活动,他的弟子以及本地其他风格的篆刻家,都对中国篆刻的发展走向产生了重大影响。像李尹桑、邓尔雅、易大厂、简经纶、容庚、冯康候他们共同促成了自成体系的广东篆刻,同时也对全国篆刻发展产生了深远影响。换句话说,广东印风本身有着自身的传统,但它又和西泠印社存在密切的关联性,从百余年来西泠与岭南的篆刻来看:广东印风丰富了西泠印社的印风,西泠印社对广东的印风及印人也产生了相当的影响,是互相促进的。

收藏周刊:目前西泠印社社长的位置仍然空缺,您认为是哪些方面存在欠缺才导致社长位置空缺?或者说,印社期待的是一位怎样的社长?

范正红:我个人觉得,社长空缺从立社至今的时间来看与不空缺的时间基本是一样的,西泠印社立社122年,空缺社长的时间累计长达60余年,因此,对于西泠印社来说,有社长是传统,没有社长也是传统。所以,空缺社长不是个非正常的现象。西泠印社有许多与众不同之处,常常空缺社长大概也是其中之一吧。有社长肯定是件好事,空缺也未必是件坏事,以往历史不是已证明这一点吗?对西泠印社来说,它的路径和发展方式本就和一般机构不同。此外,西泠印社理想中的社长应是什么样的呢?大家其实应是很清楚的,因为前面已有七任社长,都是那个时代文化、学术、艺术的天花板,他们自然就应是模板吧。

收藏周刊:西泠印社有一百多年的发展历程,到今天不少人依然会觉得它比其他艺术类组织水平要高,西泠印社能做到这一点,您觉得最核心的原因是什么?为什么能长期维持“精英团体”的特质?

范正红:因为西泠印社120年长期的积累,汇聚了文化艺术特别是篆刻、书画等领域的众多精英,许多系引领时风的大家。前辈像吴昌硕、启功、沙孟海、饶宗颐、李叔同、黄宾虹、潘天寿、傅抱石等等这样一众宗师级人物,成为印社的骨干,引领着西泠的风尚,自然会有很强的吸引力。再加上西泠印社的社员人数一直很少要求很高,这无形中就抬高了入社的门槛。

■收藏周刊记者 梁志钦 实习生 张芃昕