“数量最丰、品级最高”的西泠印社大展首次来广州,面向粤港澳大湾区公众,是岭南大地的蓬勃生机与西泠印社百廿年深厚底蕴的完美融合,也是对西泠印社饶宗颐社长倡导“播芳六合”的生动践行。

谈及西泠印社与广东印人的关联,除了第七任社长是来自广东的饶宗颐先生之外,过去百年间,西泠印社与广东艺术界都有密切的来往。广州市书法家协会主席梁晓庄接受新快报收藏周刊记者采访时表示,岭南印学社团的兴起是与西泠印社密不可分。

■收藏周刊记者 梁志钦

1

粤地艺术家推崇黄宾虹先生

沙孟海早年在中山大学任教

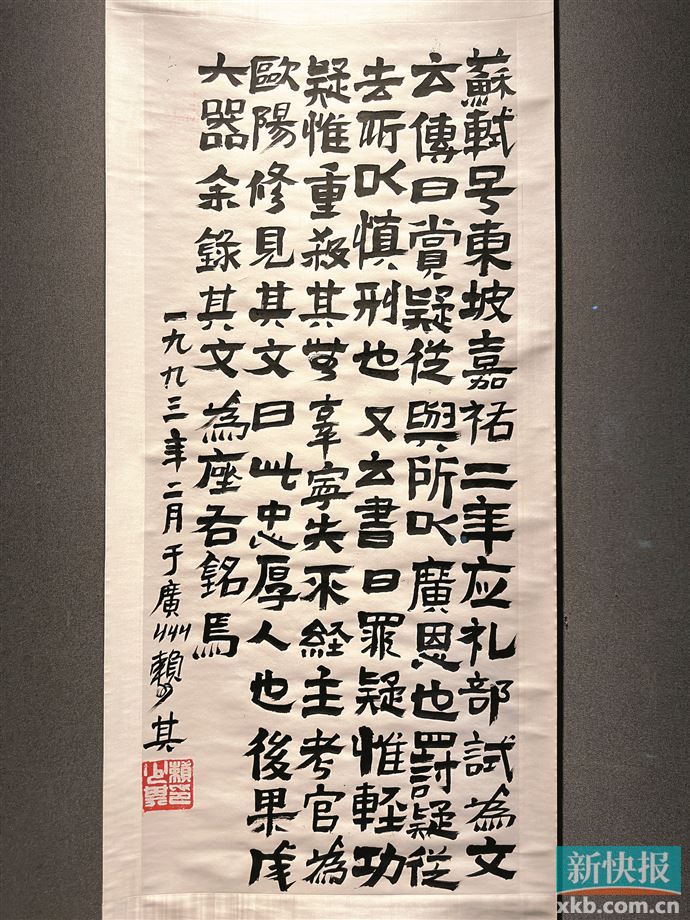

西泠印人与广东印人紧密的联系,实则源远流长。梁晓庄介绍,民国年间,西泠社员黄宾虹经常往来粤港地区,他的艺术对广东影响很深,很多画作被本地藏家收藏,可见粤地艺术家对黄宾虹的推崇。沙孟海先生早年也在中山大学任教,他在《沙村印话》记载了不少与广东印人蔡守、邓尔雅、商承祚雅集的情况。并称“南国锲家以东莞邓尔雅、鹤山易大厂最为老师。尔雅私淑黟山,得其靓挺之媺,时出新意。易大厂早岁专治小玺,殊有精诣”。

此外,岭南印人如潘飞声、蔡守、易大厂、邓尔雅、李尹桑、潘桢干等先后旅居上海期间,便与西泠印社社员黄宾虹、宣古愚等先生交往密切。他们共同参与发起金石书画团体“贞社”。同年,远在广州的著名的学者和印人黄节、陈树人、蔡守、邓尔雅、李茗柯等人在广州设立了贞社广州分社。“1918年,易大厂、李尹桑先生在上海发起成立专注于印学研究的‘海上印学社’,易大厂先生任社长,成员中不乏黄宾虹、宣哲等西泠名家,西泠印社的示范效应清晰可见。同年,易大厂、潘和、蔡守、李尹桑、邓尔雅、简经纶等先生更在广州创立了岭南篆刻史上第一个印学团体——‘濠上印学社’。社员有二十多人,他们每周举办雅集,社址设在清水濠谢家的藏书楼。”梁晓庄说。

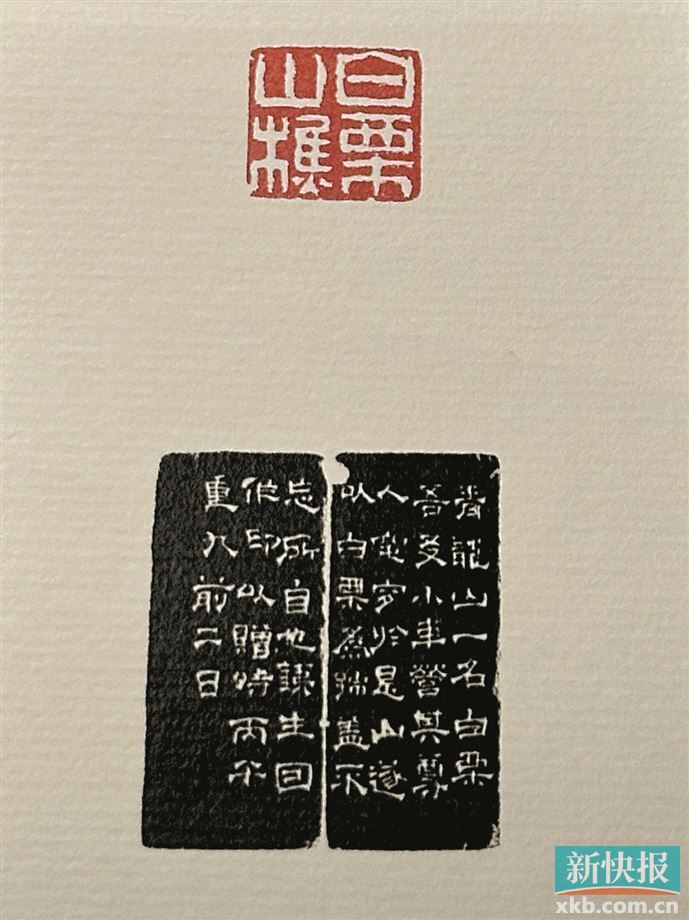

从现在留下的资料可知,当时濠上印学社的活动内容有:切磋印艺,鉴赏书画,举办篆刻讲座,探讨南越国出土的金石文字(1916年广州龟岗出土了一批南越国时期的木刻),编辑出版印谱等。

梁晓庄介绍,当时的广州还先后成立了三余印学社、天南金石社、广东省书法篆刻研究会、岭南篆刻学会等二十多个印学团体。“可以说,岭南印学社团的兴起,是与西泠印社的启迪密不可分。”

艺术的交融,更体现在风格与传承上。梁晓庄进一步介绍,得益于便利的海上交通,民国时期广东汕头地区的书画家、印人多赴上海及江浙求学,其艺术风格深受“海派”熏陶,赖少其、陈大羽、黄幻吾、王显诏等先生的作品便是明证。在印风方面,岭南大家如易大厂、简经纶、冯康侯、黄文宽、张大经、吴子复、丁衍庸、潘桢干等印风,均深受西泠印社首任社长吴昌硕先生雄浑印风的影响。“这些史实,无不印证着岭南篆刻与西泠印社之间深厚的血脉渊源。”

2

在西泠印社印学研究的推动下

岭南印学史研究也有长足的发展

1979年之后,广东的杰出学者与艺术家商承祚、赖少其、陈大羽、马国权、林近、饶宗颐等先生相继加入西泠印社。尤其值得一提的是,2011年,学贯中西的饶宗颐先生荣膺西泠印社第七任社长,近年来,广东先后有20多位印人被吸收为西泠印社社员,将岭南与西泠的情缘推向了新的高峰。

对此,广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员黎向群也认为,广东改革开放以来,在西泠印社印学研究的推动下,岭南印学史研究也有了长足的发展,研究成果按出版时间先后有:马国权的《广东印人传》、黎向群的《岭南篆刻》(首部岭南篆刻发展史)、郭守运的《岭南篆刻艺术史论》、梁晓庄的《岭南篆刻史》等都是岭南篆刻艺术史的重要著作,以及岭南印社举办一至五届岭南印学学术研讨会并出版论文集。“从上述学术成果来看,广东在印学史方面着力,对照西泠印社的印学研究成果,今后应在金石印谱、鼎彝碑碣、篆刻美学以及海内外印章艺术传承、国际印学交流诸领域拓展,推动岭南印学朝着纵深的方向发展。”

3

拓宽了广东研究学者的视野、认知以及研究思路

如果从成果角度看,西泠印社在印学领域到底有哪些尤为值得一提的闪光点?黎向群表示,“沙孟海的《印学史》是首部系统梳理中国印章艺术发展脉络的学术著作,该书奠定了篆刻作为独立艺术门类的基础,被视为篆刻研究领域的开创性的著作。刘江的《篆刻美学》被美学家蒋孔阳称为‘填补了中国美学的空白’。孙慰祖的《中国古代封泥全集》被列入国家出版基金项目,收录了战国至唐宋时期的封泥,填补了学术空白。”

黎向群谈及这次外展放在广州的意义时,深入归纳了几点,“一是共同推动广州、杭州两地的文化资源共享,在交流互鉴中共同活化,为中华文化传承发展注入新的动力。二是通过展出书画、金石拓本、印屏、印谱等展品,从创社四英的君子之风,到七位社长的标领艺林,再到群英璀璨的西泠先贤,集中呈现西泠中人的艺术、学术成就和风采魅力。三是践行饶宗颐社长倡导的‘播芳六合’(六合指上下及东南西)的印学思想。四是使篆刻爱好者通过这次展览,能够全方位领略明清篆刻流派发展的历程,展示过去,着眼未来,对中国传统篆刻艺术发展起到很好引领作用。”

在黎向群看来,这次外展,展出了西泠印社收藏大量金石篆刻书画作品和文献资料,为印学研究提供了丰富的资料,从而拓宽了广东研究学者的视野、认知以及研究思路,对岭南印学研究产生了重要的影响。

何为西泠印派

■桑建华 西泠印社理事、中国艺术研究院篆刻院研究员

沙孟海先生在《印学史》中说:“西泠印派的名目,大约在清代乾隆后期丁敬已故,而黄易、奚冈等正享盛名时提出来的,以自别于何震的新安旧体。”

1808年前后,杭州何元锡父子辑成《西泠四家印谱》将丁、蒋、黄、奚合称“西泠四家”。通过印谱的形式,第一次正式将他们归纳为“西泠印派”这一群体。后人称他们为“西泠四家”。

同治二年(1863),胡澍在《赵撝叔印谱》序中、赵之谦在《书扬州吴让之印稿》中,第一次做出了“浙宗”“浙派”的命名,这也是目前可查证的史料里,第一次正式将西泠印派由地域杭州,扩展拓升至全浙江。特指丁敬印风传承群体的“浙派、浙宗”名称就此被大家沿用。

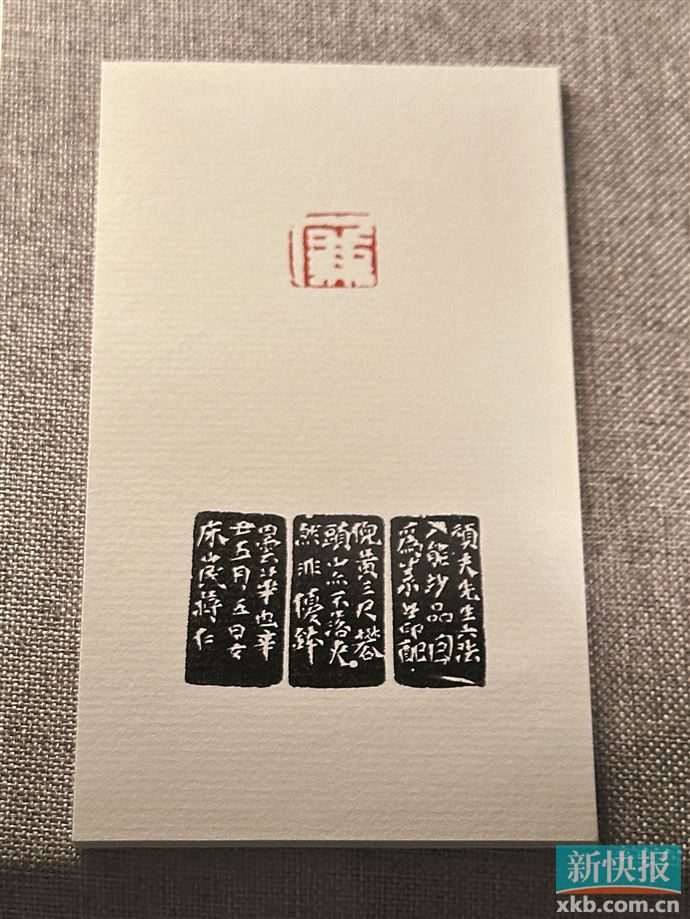

汪启淑(1745)辑成《飞鸿堂印谱》,这是一部收录四千多方印作的巨谱,全面记录了明末至当时印坛创作的真实状况,告诉人们,篆刻艺术进入这一时期,风气真是江河日下,已到了不得不变的趋势。西泠印派就是在这种形势下应运而起,这也是文艺发展的一定规律。

丁敬作为浙派领军人物,篆刻兼收各时代长处,规模大,沉浸久,孕育变化,他的同时与身后,一大批追随者陆续涌起于印坛,他无疑是核心,是一个印坛巨擘。浙派西泠八家全部为浙江杭州人。丁敬创造出一种具有作者个性又深得汉印精神的独特印风。这在中国篆刻发展史上是划时代的。具有个性的汉印就是丁敬篆刻艺术的特点,也就是浙派的艺术特点。

蒋仁选择从简拙入手,追求印尚生涩的境界,技法尽量简朴,从蒋仁开始,浙派篆刻中明代印风残存的影响已脱尽。黄易把浙派印风最典型的要素充分发挥,技法也更成熟。金石学的研究对他篆刻艺术发展起到极重要的作用。

奚冈把浙派篆刻的形式美归结为金石气、书卷气。陈豫钟篆刻有丁敬的古拙、蒋仁的质朴,又有黄易的精隽、奚冈的清疏,是西泠工稳典雅印风的佼佼者。

陈鸿寿极力主张篆刻创作要有天趣、有个性。他把浙派刀法的特点发挥到了淋漓尽致。赵之琛博采前辈各家所长,融会贯通,他的印式是除丁敬外最丰富、取法古文字类最广泛的一位。

钱松是浙派中一位有建树、有创新的作者。对晚清及近现代印风的转变和开拓,产生过较大的影响。他对刀法探索十分敏锐,探索出他追求自然和真趣的艺术审美观。

可以说,西泠印派就是浙派,西泠印派最大的风格特征就是在汉印的基础上发展出了个性,改变了明代以来的媚俗、花哨、工艺化的趋势,开创了一代新风。