未牵狗绳的争执竟演变为故意伤害,业主轻推玻璃门瞬间爆裂导致受伤,兼职扫脸出借身份证反成售假网店“背锅侠”,遛狗、推门、做兼职,这些看似寻常的行为,却因一时疏忽或轻率而酿成法律后果。法官提醒,个人应增强法律风险意识,提高警惕,身份信息绝不可为小利而轻易授人。

故意伤人

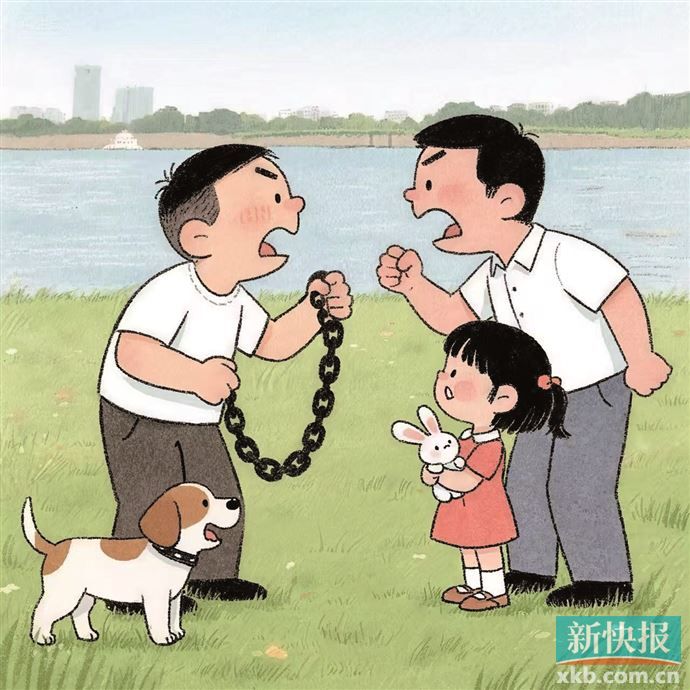

●遛狗不牵绳还用狗绳打伤他人

●法院以故意伤害罪判刑九个月

2025年1月某日,黄某在江边草坪遛狗。在遛狗时,黄某并没有按照规定给狗牵绳。于是,黄某的宠物狗便开始追逐毛某女儿的宠物兔。

看到自家宠物兔被狗追赶,毛某不高兴了,便与黄某发生口角。在争吵过程中,双方开始相互争执、推搡。

情绪失控之下,黄某用含铁链的狗绳打向了毛某的面部,导致毛某右眼受伤。

经鉴定,毛某的损伤程度为轻伤二级。案发次日,黄某被公安机关抓获归案。事后其家属对毛某进行了赔偿并取得谅解。

地点:广州市海珠区人民法院

结果:《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款规定,故意伤害他人身体致轻伤及以上后果的,即构成刑事犯罪。

本案中,黄某携犬出户应遵守《广州市养犬管理条例》第二十九条规定,束犬绳牵领、主动避让他人,其无视该法定义务引发纠纷,用含铁链的狗绳击打被害人面部要害部位,具有明显伤害故意,且致被害人轻伤二级,行为性质已超出普通争执范畴,构成故意伤害罪。尽管事后被告人通过赔偿获得被害人谅解,但其暴力行为造成的伤害后果已不可逆转,须为此承担刑事责任。

广州市海珠区人民法院经审理后判决:黄某犯故意伤害罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年六个月。

该判决现已生效。

法官说法:法官提醒,养宠人士应履行文明养宠义务,严格遵守宠物饲养管理的相关规定,携带宠物外出时应当使用安全绳等必要防护工具,主动避让老人、儿童及孕妇等群体。遇到宠物纠纷时,应立即控制宠物隔离冲突,通过沟通协商等文明方式化解矛盾,暴力解决纠纷断不可取。切勿因管理不善而对他人人身财产安全或公共秩序造成影响,甚至为此承担法律后果。

未尽其责

●大堂玻璃门爆裂致业主受伤

●物管失责被判赔2.3万余元

李某是某小区的业主,甲公司是该小区的物业管理公司。

某日,李某准备出门,在小区某栋的一楼大堂出入口处推玻璃门出去时,玻璃门突然爆裂,导致李某的右前臂、右拇指受伤。

事故发生后,李某要求甲公司赔偿他的损失。

双方未达成一致意见,李某遂向法院起诉甲公司,要求赔偿其误工费、护理费等损失。

地点:广州市黄埔区人民法院

结果:《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条规定:“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。”

《国家发展和改革委员会、建设部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局关于印发〈建筑安全玻璃管理规定〉的通知》第六条规定:“建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:(十)公共建筑物的出入口、门厅等部位”。

本案中,事故发生地点为物业服务公共区域,物业管理公司对该区域负有管理义务。在小区出入口大门使用安全玻璃作为玻璃大门材料,并维护好入户大门的稳固性,这一预防风险的成本是必要且合理的,符合人民群众对于公共场所安全性的基本需求,属于甲公司应尽的安全保障义务,但甲公司未能举证证实事发地点的玻璃为符合上述标准的安全玻璃。

从视频来看,李某在开门时并未有不当的操作,甲公司亦未提交证据证明李某故意弄坏玻璃门,李某对事故发生并不存在过错。

广州市黄埔区人民法院经审理后判决:甲公司赔偿李某2.3万余元。

该判决现已生效。

法官说法:法官提醒,物业管理公司作为小区的管理者,应确保小区设备设施的安全性,对出入必经的大门,更要尽到谨慎注意义务,定期对公共设施设备进行检测和维修,确保出入人员安全。同时,每个人是自身安全的第一负责人,在出入小区门时,应树立安全观念,确保谨慎安全通行,避免“意外”发生。

授人以柄

●学生兼职刷脸出借身份证

●名下网店售假判赔2万元

李华(化名)是在校大学生,假期经常会找些日结兼职挣点零花钱。

一次兼职期间,用工单位让李华用自己的身份证注册了一个手机号,之后将李华的身份证复印件、手机号一并交给单位的工作人员,并配合进行了刷脸。当日结算完报酬后,李华便离开了。

一年多后,某知名运动品牌公司发现某知名电商平台一网店售卖带有其品牌Logo的假冒商品。经调查,该网店登记的经营者为李华,遂以侵害商标权为由,将李华诉至法院,要求其赔偿经济损失和维权开支共计30万元。

李华辩称,其是被冒名注册网店,没有实际参与网店经营,对网店的售假行为不知情,也没有从中获利,不应该承担侵权责任。

庭审时,某知名运动品牌公司确认案涉网店已经关闭。

地点:广州市花都区人民法院

结果:本案中,案涉网店经营者未经某知名运动品牌公司的许可,在店铺销售侵害某知名运动品牌公司注册商标专用权的商品,构成商标侵权,应承担相应的民事责任。

李华作为案涉网店登记的经营者,虽主张其是被冒名注册网店,但按该电商平台开设网店的流程可知,李华不仅提供了身份证复印件等资料,还配合完成了刷脸采集个人生物特征信息等实名认证手续。相关事实证明,李华对注册网店是知情且配合的,不属于其所称的“被冒名注册”。李华作为完全民事行为能力人,应当预见出借个人身份信息存在的法律风险,故其出借个人身份信息注册网店,为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,依法应当承担赔偿责任。

综上,法院综合被侵权品牌知名度、侵权行为持续时长及销售情况等因素,依法判决李华赔偿某知名运动品牌公司经济损失及合理维权费用共20000元。

该判决已生效。

法官说法:法官提醒,信息网络时代,身份证、银行卡、手机号等均是重要个人信息,切忌贸然出借或出售。否则,不仅可能导致信息泄露,还可能因在客观上为他人实施违法行为提供帮助而承担赔偿责任,情节严重者甚至涉嫌刑事犯罪。同时,公民在求职过程中也需增强法律意识并提高警惕,谨防掉入求职陷阱、泄露个人隐私。

■采写:新快报记者 高京 毛毛雨 通讯员 胡梦婷 阮丹 何月娴 林绮虹