《广州市海岸带及海洋空间规划(2021-2035年)》公示

广州向海而生,因海而兴,是古代海上丝绸之路的起点城市,也是国家经略海洋的战略要地。海岸带地区作为海洋与陆地交汇地带,资源环境条件优越、区位优势明显,是广州建设“海洋创新发展之都”、打造“彰显海洋特色的现代化城市”的关键空间载体。

8月11日,在广州市规划和自然资源局官网,《广州市海岸带及海洋空间规划(2021-2035年)》(简称《规划》)开始进行为期一个月的公示。其中提到,沿海地区将布局海洋科技和产业大平台、大项目、大集群,共同打造世界级海洋创新发展带。

■采写:新快报记者 陈慕媛

规划总览

形成珠江口“黄金内湾”标志

规划范围总面积798平方公里,其中海域面积385平方公里(含无居民海岛),陆域(含有居民海岛)413平方公里。此份规划旨在支撑广州建设海洋创新发展之都,打造彰显海洋特色的现代化城市。

《规划》指出,到2025年,海岸带地区创新要素进一步集聚,海洋城市文化特色更加彰显,海岸生态景观品质显著提升,建成具有河口海岸特色、示范效应突出的海岸带综合保护与利用示范区,形成珠江口“黄金内湾”标志性区域。

到2035年,形成科学合理的海岸带保护与利用格局,建成创新要素集聚、海洋产业发达、生态环境优美、海洋治理体系和治理能力现代化的创新活力海岸带,将广州沿海地区建成粤港澳大湾区乃至全国最有活力、最有魅力、特色突出的海岸带地区之一,助力广州建设海洋创新发展之都和彰显海洋特色的现代化城市。

陆海相接

打造滨海文旅长廊

《规划》提出构建全域生态网络。基于广州江河一体的河口海岸带典型生境,整合现有的生态片区与生态廊道,构建由7条区域生态廊道、12组组团生态廊道、2个生态绿核与2个生态片区构成的蓝绿生态网络体系。

在产业布局方面,广州拟推动陆海产业功能衔接,以统筹陆海经济发展为原则进行海岸带的产业布局分工,以创新导向重塑城市空间,推动区域创新要素合理配置。优化用地用海,保障港口生产岸线,协调岸带功能冲突,提升陆海利用效益。

《规划》提出,广州将塑造品质滨海空间。具体体现为,建立健全海岸带综合管理制度,高标准建设广州海岸带保护与利用综合示范区,盘活低效利用海岸线资源,营造“城海交融”的城市风貌,建设滨海优质生活圈,打造世界级活力海岸带。

打造滨海文旅长廊也是一大重点。根据《规划》,广州将优化提升交通游览设施,串联海洋文化遗产和文旅景观节点,打造滨海文旅主题文化游径和生态滨海慢行体系,结合南沙湿地、海鸥岛、大角山滨海公园等生态游憩空间,完善游览体验,打造观海重点片区。

区域协同

共建世界一流港口群

根据《规划》,广州拟共筑珠江口海上生态安全屏障。切实维护珠江口生态系统稳定,依托珠江水道、海湾、湿地等生态廊道和节点,构建珠江口海洋生态网络格局。同时,共建大湾区海上基础设施集群。广州将助力贯通全省沿海大通道,完善大湾区跨江跨海通道布局,加强珠江口东西岸港口资源优化整合,共建世界一流港口群。

广州还将共育黄金内湾海洋创新发展带。沿海地区布局海洋科技和产业大平台、大项目、大集群,引领黄金内湾海洋创新发展,共同打造世界级海洋创新发展带。

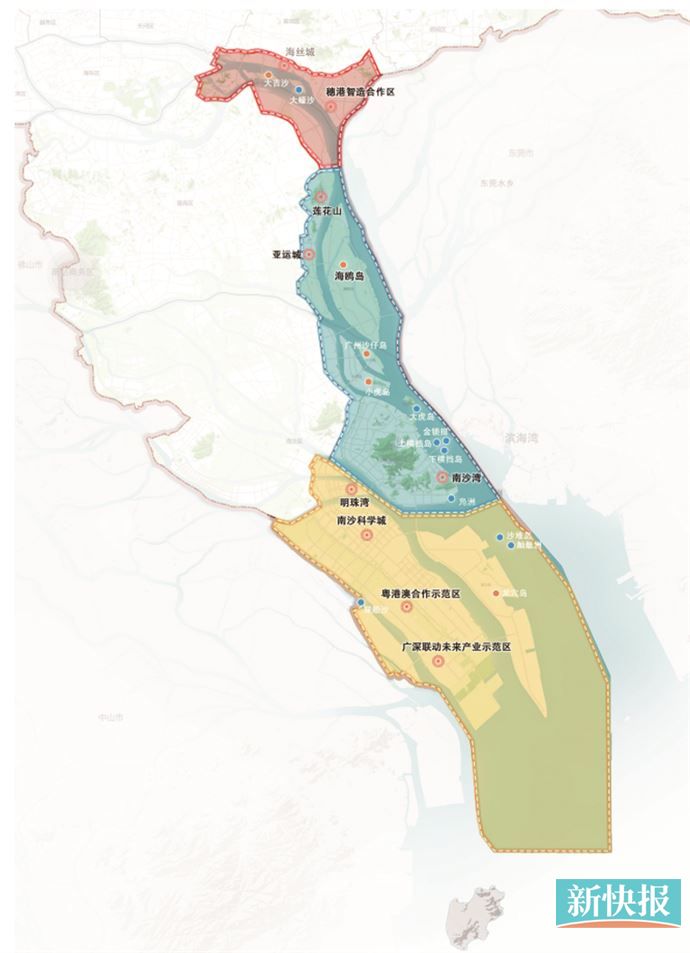

在布局方面,广州拟打造“一带三区、串珠成链”的海岸带空间格局。“一带”指的是沿珠江前后航道-狮子洋-伶仃洋的海洋经济创新发展带,“三区”包括北部古港活力都市风貌区、中部海岛生态人文风貌区、南部滨海智创新城风貌区,“串珠成链”即串联海岛、滨海特色产业集聚区等,为海洋经济发展提供战略空间。

海域划定

引导海洋开发利用活动有序布局

《规划》将广州市海域划定为生态保护区、生态控制区和海洋发展区3类一级区,海洋发展区在省海岸带规划二级区的基础上进一步细化至三级分区,包括渔业基础设施区、港口区、航运区、路桥隧道区、风景旅游用海区和文体休闲娱乐用海区,以及海洋预留区。《规划》要求坚持节约集约用海,引导海洋开发利用活动有序布局,充分兼容海底管廊、路桥隧道、航运等线性用海。

其中,生态保护区主要分布在狮子洋-虎门-蕉门水道、万顷沙南部等海域,约占全市海域面积的36.29%。生态控制区主要分布在大蠔沙、大吉沙和万顷沙三涌周边海域,约占全市海域面积0.19%。

航运区是用于船只航行和船舶候潮、待泊、联检、避风、应急,以及进行水上装卸作业、燃料加注作业的航道和锚地等所在海域。航运区主要分布在狮子洋、虎门水道、洪奇沥水道及伶仃洋海域,占全市海域面积的24.63%。海洋预留区是规划期内为重大项目用海用岛预留的控制性后备发展区域,主要分布在大蠔沙、洪奇沥水道及龙穴岛周边海域,占全市海域面积15.06%。

《规划》要求优化海岸带城乡格局,坚持土地节约集约利用。北部重点打造“产港城”融合发展示范区,中部重点打造集科教休闲、生态文化旅游于一体的魅力滨海旅游区,南部重点打造国际滨海智创商务港区。

陆海统筹

8个无居民海岛划为发展类海岛

《规划》对海岸线分类保护利用作出规定。其中提到,广州市大陆海岸线共划定严格保护岸线12.56公里、限制开发岸线16.38公里、优化利用岸线117.39公里,分别占大陆海岸线总长的8.58%、11.19%、80.22%。

在海岛保护利用方面,《规划》提出集约节约利用有居民海岛海岸线,严控海岛周边海域开发和保护。统筹兼顾无居民海岛开发现状及保护利用需求,实行无居民海岛清单式管理。其中提到,广州将具有重要自然地质遗迹的1个无居民海岛划为生态保护类海岛,进行科学保护;将未纳入自然保护地的8个无居民海岛划为发展类海岛,科学确定海岛保护与利用方向,推动海岛经济高质量发展。

广州还将有序开展滨海土地利用。空间维度方面,将广州市海岸带十二个区段分为生态功能、商服与居住功能、工业与商服功能、工业与居住功能四大功能组合类型;时间维度方面,对海洋生态高敏感区段进行永久性的生态严控,对陆海功能复杂区段进行渐进式转型和优化提升,弹性使用远景战略白地。

《规划》提出保护沙田景观,沿海增设安全防护林。构建以现状消浪林带、基干林带和和拟规划建设的海岸缓冲林带组成的防护林,结合滨海公园在莲花湾、海鸥岛、南沙湾等地沿岸新建海岸缓冲林带。

广州还计划修复滨海湿地,通过水系连通、污染治理、潮沟疏浚、地形改造和植被修复等综合修复工程与措施对现状破碎化、生态功能退化的湿地滩涂进行修复整治,恢复湿地滩涂的生态服务功能。不仅如此,《规划》要求打造滨海生态岸线,增强海岸带生境稳定性与自然活力。优先提高并保障南沙区东南侧与番禺区东北侧易受到洪水、台风与风暴潮等自然灾害影响的岸线段的防护等级。