谈及岭南印学,黄牧甫的影响贯穿始终。清末前,因岭南地区偏居一隅,对于岭南印学而言时处“先天不足”之际,他入粤十余载,一举带动当地篆刻风潮,从业者数量大增,其影响经黄文宽等后辈延续,为岭南印学奠定了基础,功不可没。

然而,广州岭南印社社长曲斌看来,黄牧甫的篆刻以及其影响下的岭南印学,存在明显的风格局限,尤其在“古玺印”的钻研方面稍有欠缺。

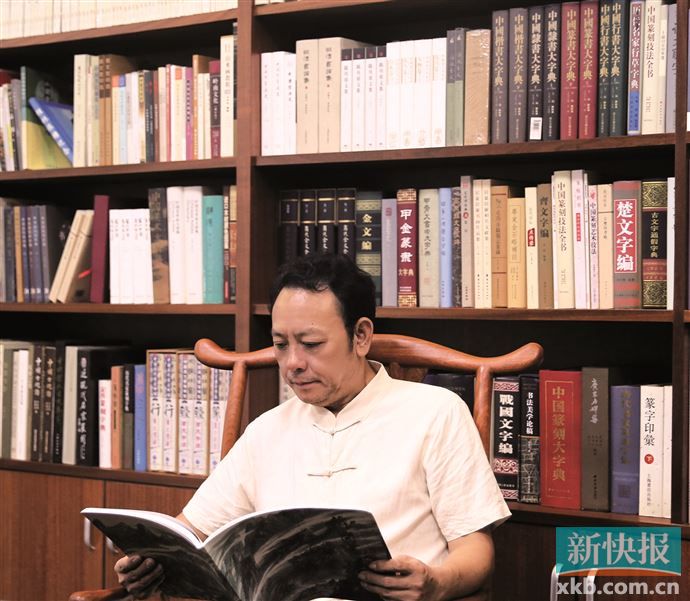

差不多十年前,曲斌作为岭南印学的主要推动者,他在2016年主力推出“首届岭南印学国际学术研讨会”,已经举办多届的研讨会,不仅让全国篆刻界重新认识了岭南印学的价值,还推动了“岭南印派”概念的成型。

曲斌坦言,“我希望在未来,岭南印人能够更多地携手合作,以推动岭南印学发展为己任,共同做更多公益事业。”

1

黄牧甫影响太大 篆刻金石味有所欠缺

收藏周刊:如果我们要讨论岭南印学,似乎都离不开黄牧甫?

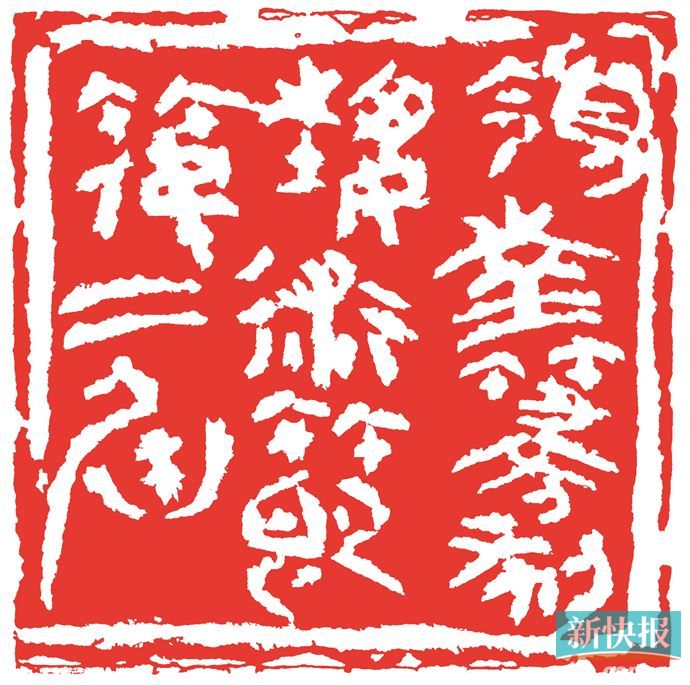

曲斌:历史上,岭南地区的篆刻传承上存在一些瑕疵,主要是黄牧甫的影响太大,但他的篆刻在金石味方面有所欠缺。

收藏周刊:他的作品主要体现出怎样的特点?

曲斌:缺乏金石味主要有两点,第一,线条过于平整和光洁。第二就是线条不丰富,构图单调,缺乏感染力。

收藏周刊:那为什么说当年黄牧甫影响大?

曲斌:可以说是时代造就了黄牧甫,他到岭南之前,这里正处于青黄不接的时候,在他来之前,岭南印学主要问题是“先天不足”。不管是传世还是出土的印章,都无法与中原和江浙地区相提并论。他入粤十多年,带动了岭南篆刻的风潮,这一点是功不可没,因为他,岭南从事篆刻创作的人明显多了起来;包括对邓尔雅、黄文宽一众的影响,而邓尔雅、黄文宽等一批篆刻家又对后面一大批岭南印人产生了影响。但问题在于学习汉印居多,古玺印及其它印式涉猎极少,作为艺术创作,则显现高度不够。

收藏周刊:还有蔡守、邓尔雅、容庚等一批对篆刻有研究的?

曲斌:蔡守先生对岭南篆刻的传播有一定的贡献,邓尔雅先生的篆刻修养很高,容庚先生的主要成就是对古文字的研究。

收藏周刊:太光洁对于篆刻是不好的体现这个如何理解?

曲斌:太光洁就缺乏情感,缺乏趣味,没有情绪波动的艺术品就容易俗气。比如我们为什么会说颜真卿的《祭侄文稿》是上乘之作。就是因为它融合了颜真卿当时的悲痛情绪,从而形成了艺术变化如此丰富的千古绝唱。

好的艺术品,能够通过情绪变化的体现给予读者有所启发和产生共鸣,这才是艺术的价值。

2

当下很多印人的线条不是刻出来,而是慢慢“修”出来

收藏周刊:通常说,怎样才算好的篆刻作品?

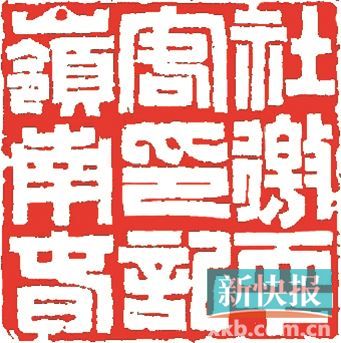

曲斌:篆刻包含篆与刻两个概念,篆是篆稿。篆稿不仅要求字法要正确,更要求印人具有多学科知识,擅长“制造矛盾并平衡矛盾”使印面具有生气和灵动感。先贤有云:“七分篆,三分刻”就说明了篆法的重要性,比如偏旁部首的挪移方法,左右、上下结构空间的调整。而“刻”也很重要,当下很多印人的线条不是刻出来的,而是慢慢“修”出来的,或称之“划”出来的痕迹。刀对印面没有冲击力,高水平的印人是通过刀在印面上的“冲击力”使线条产生“爆炸式”的形质(圆珠文印、鸟虫篆、九叠篆等例外)方能产生金石味的效果。真正的篆刻作品要求印人应具有“合法”的多种古文字的驾驭能力,超度“灵魂”的构图修养,雷霆般的“天崩地裂”运刀能力。

篆刻三大境界:赵孟頫推崇的汉魏印章的“古雅朴正”为后世朱简和叶铭主张的“印中秦汉”及“印中求印”奠定了印学理论的基石,而朱、叶两人的理论与赵孟頫的观点实为同出一辙,只是做了一个理论梳理而已。邓石如提出“印从书出”是篆刻艺术的发展,赵之谦提出“印外求印”是篆刻艺术的升华。作为印人,应该努力达到升华的境界。

3

岭南印派这个概念得到了认可

收藏周刊:岭南印学国际研讨会也开展差不多十年了,回头看,您认为这为岭南印学带来了哪些影响?还有哪些地方有待进一步提高的?

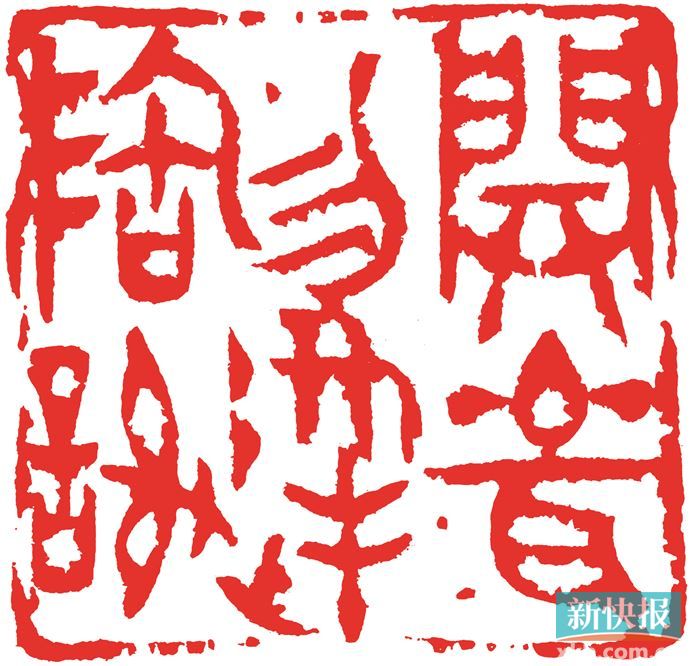

曲斌:最大的成果有两点,第一,让全国的篆刻界了解了岭南印学。上海博物馆研究员孙慰祖老师当时就高度评价说“岭南印学国际研讨会填补了岭南印学研究的空白。”而西泠印社副社长兼秘书长陈振濂也评价称“岭南印学国际研讨会把岭南印学研究推到了中国印学研究的前沿。”第二,不少专家一致认为,持续举办研讨会让全国篆刻界真正接触到或者了解到岭南印学的发展过程。尤其是岭南印派这个概念得到了认可。

收藏周刊:岭南印学凭什么能够称得上“岭南印派”?

曲斌:之所以说形成了印派,首先是有代表性人物,第二就是理论成果。岭南印派最早可以溯源到晚清,民国时期最繁荣,迎来了新的面貌,有了创新。新中国之后少有一些式微,一直到改革开放之后开始慢慢进入了另一个发展阶段,尤其是新世纪之后,可以说,从2016年我们举办首届岭南印学国际研讨会之后,岭南印派的发展与风气俨然跟此前是有了明显的不同。

岭南印学最大特点之一是包容和进取,主要体现在对外来人才的包容与吸收,来自不同地方的印人聚集在岭南后,为这里的印学增添了新鲜“血液”。

如果要说到目前岭南印学的不足,我希望在未来,岭南印人能够更多地携手合作,以推动岭南印学发展为己任,共同做更多公益事业。

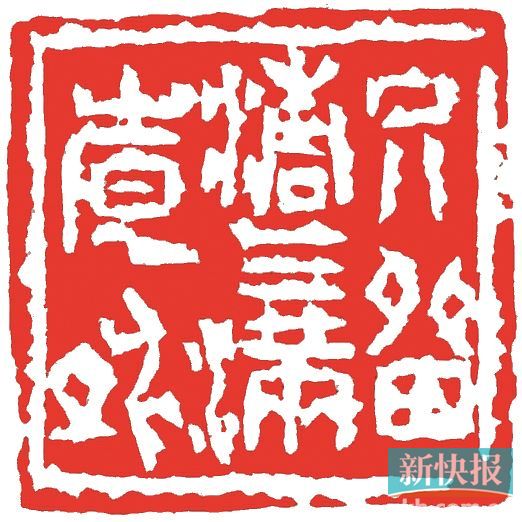

有关篆刻 “粤派”的讨论

清代岭南篆刻史大体可以分属两段,清初可谓冷寂,直到乾隆时谢景卿的横空出世,清代岭南的篆刻艺术才真正开启了自己的时代。这一阶段是以谢景卿、陈澧为核心的篆刻流派,这宗秦汉旁及元人,崇尚淳正典雅,领一时风骚,为广东篆刻艺术史上的第一个重要流派,可名为“粤派”。光绪年间黄牧甫来到广东授徒传技,印风挺劲秀雅,岭南篆刻风气发生新变,可视为清代岭南篆刻发展的第二个阶段,有人将黄牧甫的这一流派称为“粤派”,甚为不妥。梁晓庄先生根据多以姓氏或者里籍命名的规则,认为命名为“黟山派”或“黄派”较为妥当,笔者十分赞同这一观点。而且这样命名还解放了另外一个印派,那就是上述以谢景卿、陈澧为核心的篆刻流派,岭南本土生长并发展壮大,领一时风骚,为广东篆刻艺术史上的一个重要流派群体,不妨直接命名为“粤派”。而把“东塾印派”纳入其中,作为一个组成部分、一个小的流派,一点也不矛盾。这样,清代岭南篆刻发展史的脉络就变得十分简单而清晰,两个流派,两阶段,共同汇成了清代岭南篆刻的历史长河。

——摘自蔡显良《从师承关系看清代岭南篆刻的传承与发展》

■收藏周刊记者 梁志钦