当走在3米高、8米长的巨幅油画作品《文脉薪传——香江大营救》(以下简称《香江大营救》)面前,一种厚重的历史沧桑感扑面而来,画面中最大的人物与真人大小相仿,画家们高超的造型能力,让曾经的名人大家仿佛从历史中走来。

从起稿到完成,前后历时半年的《香江大营救》巨幅油画目前已经创作完成,新快报收藏周刊记者在广东画院国家主题性美术创作研究中心领略了该画作的艺术魅力,并向主创之一的广东画院专职画家宣新明、广东画院国家主题性美术创作研究中心特邀画家杨国强了解了画作背后的创作思考。

粤港澳三地军民团结的生动故事

1941年冬,日军悍然进攻香港,12月25日,香港全面沦陷,中共中央南方局和东江抗日游击队执行了一项代号为“香江大营救”的秘密行动,成功转移800余名文化人士、爱国民主人士及国际友人,其中就包括何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋、夏衍、范长江、蔡楚生、丁聪、叶浅予……几乎汇聚了当时中国文化界的“半壁江山”。这次大营救实现“零被捕、零牺牲”,被茅盾誉为“抗战以来最伟大的抢救工作”,不仅保护了中华文脉的火种,更成为粤港澳三地军民团结的生动故事。

要创作出优秀的大型历史主题性作品,前期对历史背景的了解是关键的一步,为了尊重史实,做到合乎历史元素的严谨性,创作队伍(宣新明、叶献民、杨国强、陈少群)先后到多个历史博物馆调研,包括广东东江纵队纪念馆、东江纵队纪念馆(惠州)、中国文化名人大营救纪念馆等。

值得一提的是,为了保证人物造型的准确,杨国强与陈少群先后两次到珠江电影制片厂租借道具服装,根据当时的历史背景,拍摄多组人物动态,作为画面创作的模特参考。“去图片化是我们创作的基本要求,照片再多,也只是参考,最后强化的还是绘画语言。”杨国强说。

黎明即将到来的时刻,晨光初现

“前后改了十几稿,构图上就有过几次的大改动。”杨国强指着摆放在地面的十多张反复修改的构图版本如此说,记者看到这些构图中,有人群从树林中走来的尝试,也有来自四面八方的人群慢慢汇聚一起的方式……但这些尝试他们都不满意,一次次地否定,最后确定了目前的版本。

画面色调由右边的冷色调慢慢过渡到左边的暖色调,也是从黑暗迈向光明的寓意,这成为了作品的主线。而画面的基调则是定在黎明即将到来的时刻,晨光初现。

画面采用了三段式的构图,由远而近,由小而大,由模糊到聚焦。右边是第一部分,主要描写的是远处稍微昏暗的沦陷的香港,人们从远处源源不断地往左边的画面走来,这部分采取的是俯视的角度,相当于人站在高处俯瞰逃难的人们,他们怀着和平的憧憬走来;中间是第二部分,这部分是画面精彩之处,人物的动作较为丰富,有游击队战士弯腰伸手拉着艰难爬坡者,有游击队员正背负着一位身体虚弱的文人,回头看了一眼的是邹韬奋,也许正想着有什么需要帮忙的,还有一位游击队员时刻保持着警惕的状态,手里拿着驳壳枪,正左右观察着敌情,这部分选择了平视的角度,进一步增强了画中人物的亲切感;左边是第三部分,也是画面最重要的部分,文人艺术家的代表主要在这里。

但值得一提的是,考虑到这是一次群体性的重要事件,在艺术处理上,创作者们并不想过于强化具体人物的形象,但也尽可能地把在不同领域有重要影响的人物做了凸显处理,比如画面中,几乎位于黄金分割线位置的女性人物正是时年63岁的何香凝,走在她右边,昂首挺胸的则是茅盾,胸前捂着报纸的是夏衍,他走在茅盾的右边,略有心思,这一点安排得特别巧妙,创作者们试图通过他的这一动作细节,传达出报纸里信息的重要性。报纸在当年,是重要的信息来源,甚至这一信息很可能就是他们走向前方的精神指引。而这一点与茅盾手提皮箱相呼应,他坚定地握着皮箱提手,预示着这并非简单的行李箱,里面或是重要的机密文件,由此进一步强化这次“大营救”的重要价值。

充分发挥每一位画家的创作价值

走在最前的是一个领路的游击队员,他右手拿着枪,左手提着马灯,依靠微弱的灯光在探路,一方面不确定前方的路是否好走,另一方面也在观察周围敌情,这一点与中间部分的游击队员的设置也相呼应。

画面采用了双“S”形的构图,从左到右的行进队伍呈“S”形路线,但为了增加画面的平衡,创作者们特别在背景中增设了一棵大榕树,树枝的趋势也呈反方向的“S”形,与人群行走方向相反,一方面强化了人物行走的动势,另一方面则通过树林的“S”形而做了视觉上的指向,让观众视线可以随之而慢慢转到远处从香港逃难而来的人们。

《香江大营救》巨幅油画是一次难得的合作作品,宣新明、叶献民、杨国强、陈少群四位画家互相配合,各自发挥出不同的优势,最后又能统一到一个基调、一种风格,这不但是高水平油画技艺的驾轻就熟,更体现出画家们包容的胸襟,能充分发挥每一位画家的创作价值。

创作者

●宣新明 广东画院专职画家、教授、一级美术师;

●叶献民 广州画院专职画家、一级美术师、广东画院国家主题性美术创作研究中心特聘研究员;

●杨国强 广东轻工职业技术大学艺术设计学院教师、广东画院国家主题性美术创作研究中心特邀画家;

●陈少群 潮州画院创作室主任、广东画院国家主题性美术创作研究中心特邀画家。

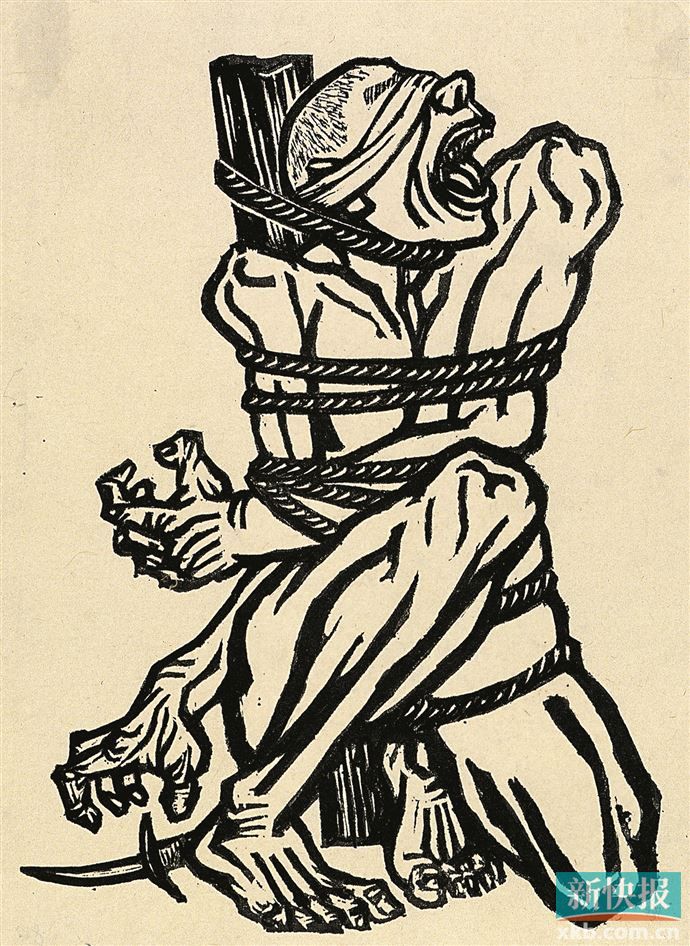

广州美院工艺美院院长齐喆:《到前线去》是新兴木刻史上最具代表性的作品之一

胡一川先生的《到前线去》这幅作品在新兴木刻史上,是最具代表性的作品之一,它和李桦的《怒吼吧!中国》、力群的《饮》、黄新波的《卖血后》等这几件作品同属于新兴木刻史上的代表性作品。胡一川先生是现在有史可考的,最早从事现代木刻创作,并且展览和发表作品的人,也是最早从事木刻版画教育的人,因为他是最早一批到延安的木刻家,而且到延安,他到“鲁艺”任教员。除了任木刻课,还开了一个木刻研究班。所以说,胡一川也是延安鲁艺早期从事木刻教育的人之一。

另外,他1932年创作的《闸北风景》是现在所能找到的新兴木刻史上,第一张套色木刻。他到了延安以后,当战争环境稍微缓解以后,就开始创作大量的套色木刻。这都是出于他对色彩的热爱和对版画表现语言的丰富性的考虑。他是最早而且进行套色版画创作最多的版画家。

■收藏周刊记者 梁志钦