文字的力量,穿越时空,触动心灵。在本次由广州市教育局主办,共青团广州市教育局委员会、广东新快报社和广州市艺术中学联合承办的“阳光成长 共向未来”第十七届广州市中小学生书信节比赛获奖作品里,我们感受到了广州少年们炽热的情怀。在信中,他们或是向革命先辈表达敬仰,或是与历史英烈展开跨时空对话,将对家国的热爱、对先辈的缅怀、对未来的憧憬,都倾注于笔端,跃然于信纸之上。这些信件是少年们成长的印记,更是时代精神传承的见证。

■统筹:新快报记者 王娟 ■采写:新快报记者 邓善雯 陈钰涵 徐绍娜

“接过先辈的笔,书写新时代华章”

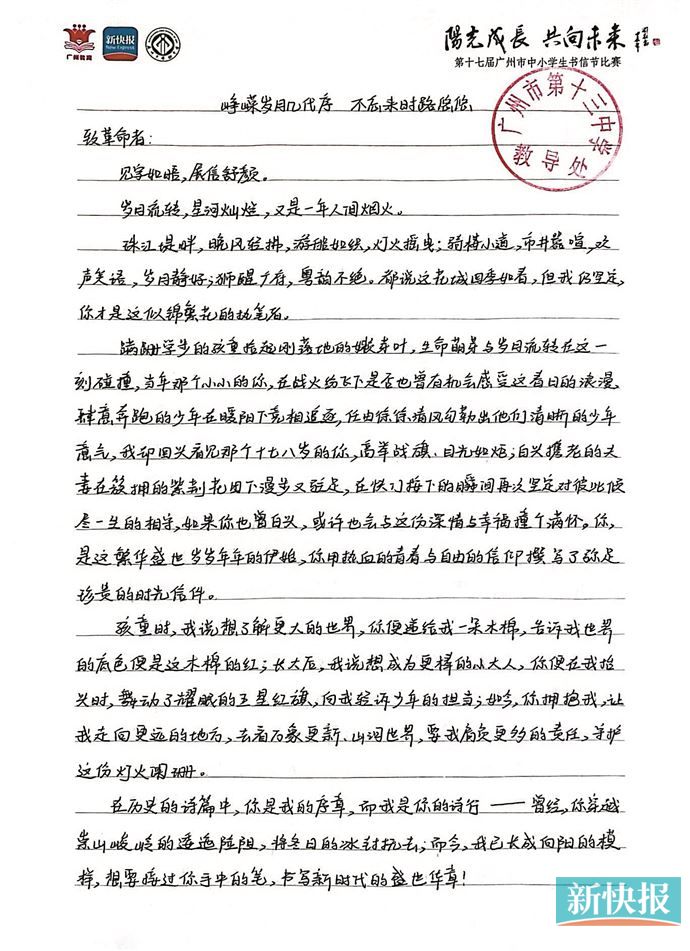

“珠江堤畔,晚风轻拂;骑楼小道,市井喧嚣;醒狮广府,粤韵不绝……”花城灿烂,谁是描绘这似锦繁花的执笔者?广州市第十三中学李雨晴同学将信写给了革命先辈,她的作品《峥嵘岁月几代序 不忘来时路悠悠》描绘了今日盛世的安宁与幸福,以深情温暖的话语,表达对先辈的敬意与怀念。

提笔抒怀,因为心有所向,常怀感恩。李雨晴是土生土长的广州人,广州这座英雄城,不仅遍布农讲所、中共三大会址纪念馆、三元里抗英斗争纪念馆等红色印记,还有着独特的广府文化和岭南风情,这片热土上的峥嵘岁月和如今的繁华安宁,都时常令她心潮澎湃。

“我非常喜欢广州,喜欢它的包容和深厚的历史底蕴。”李雨晴说,她的爷爷住在广州市荔湾区,小时候爷爷带她看骑楼,在荔枝湾散步听粤曲,给她讲关于广州的历史。广府文化的熏陶,藏在爷爷的故事里,也藏在老广的传统习俗和刻进DNA的粤语童谣中。“妈妈娘家在白云区,过年我们会去白云区看舞狮;大年初一,家里人还会去大佛寺祈福、行花街……在广州,每走一步都有时光和记忆。”李雨晴说,声声入耳的粤曲和陪伴入睡的《月光光》《落雨大》,都是深刻的儿时记忆。

家国情怀,有来自家庭耳濡目染的熏陶,更有学校润物无声的浸润。在书本中,李雨晴读到了一个个令人动容的红色故事;在校园中,她接触到了匠心独运的非遗文化。身边的同龄人不乏登台唱粤剧的“小红豆”和下场耍咏春的小师傅。李雨晴也学过咏春拳,她说:“学校经常组织一些大型活动,比如非遗体验、戏曲展示、艺术节等,在台下看台上的同学唱粤剧,那个场景那个扮相,真的很美。”

“我学画,也选了历史科目,平时会通过一些绘画和文字作品来表达个人情感,在同学间相互学习和传播。”作为一名少年学生,李雨晴希望通过实际行动践行和传承革命精神,如她信中所写的“肩负更多的责任,守护灯火阑珊”。

“在历史的诗篇中,你是我的序章,而我是你的诗行。”李雨晴在信中说,已长成向阳少年的她,想“接过革命先辈的笔,书写新时代的盛世华章”。未来,她希望自己努力学习,成长为一名人民教师,把知识和向上的力量传递给更多的人。

“写信有利于让孩子表达真实情感”

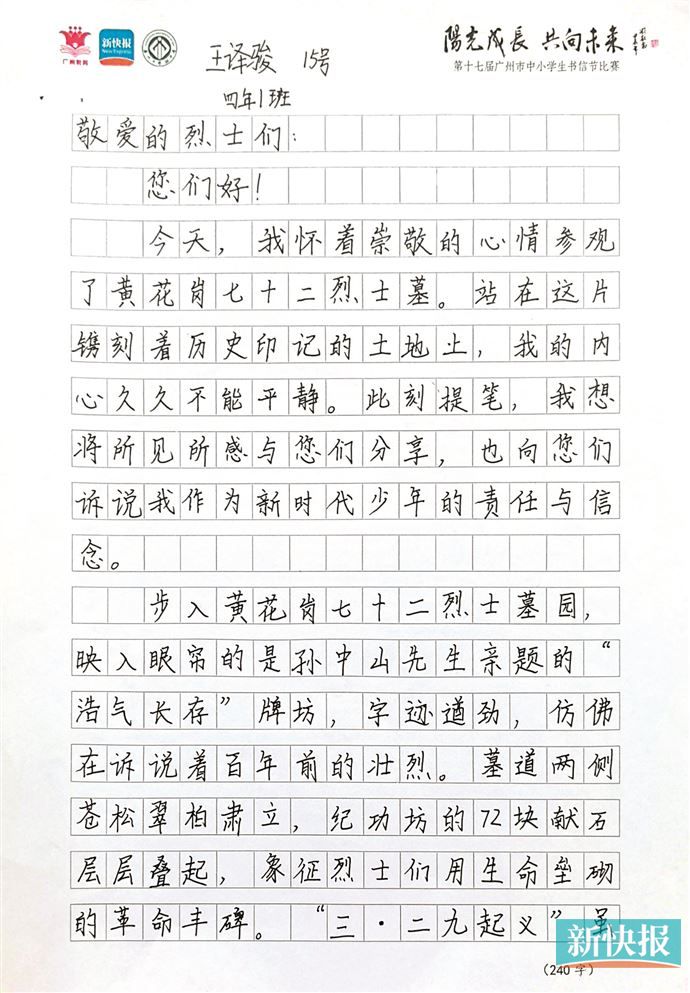

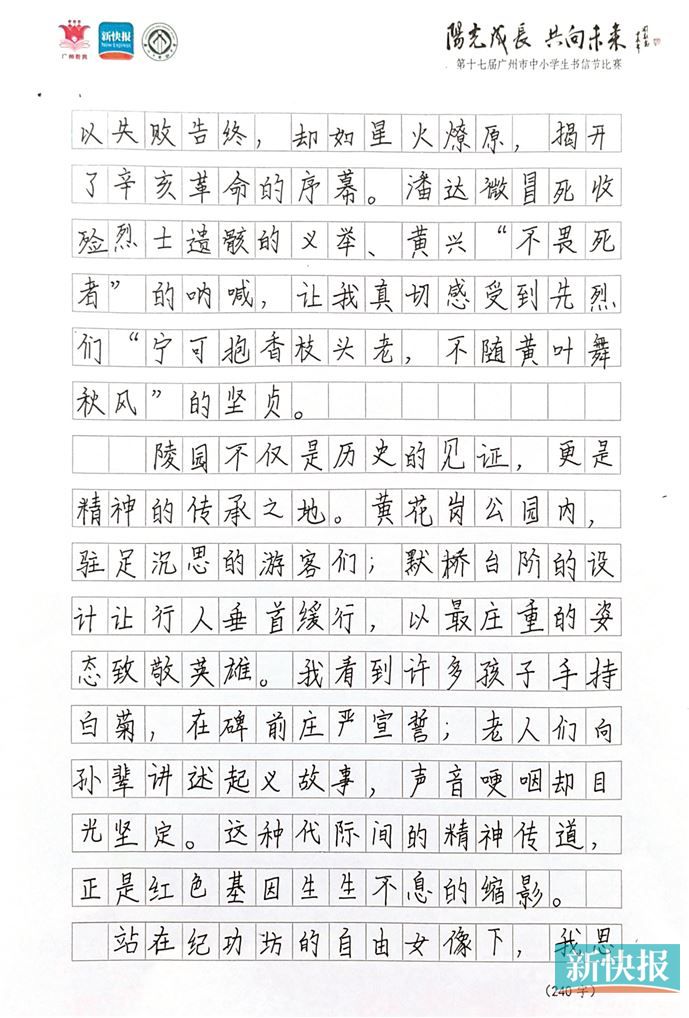

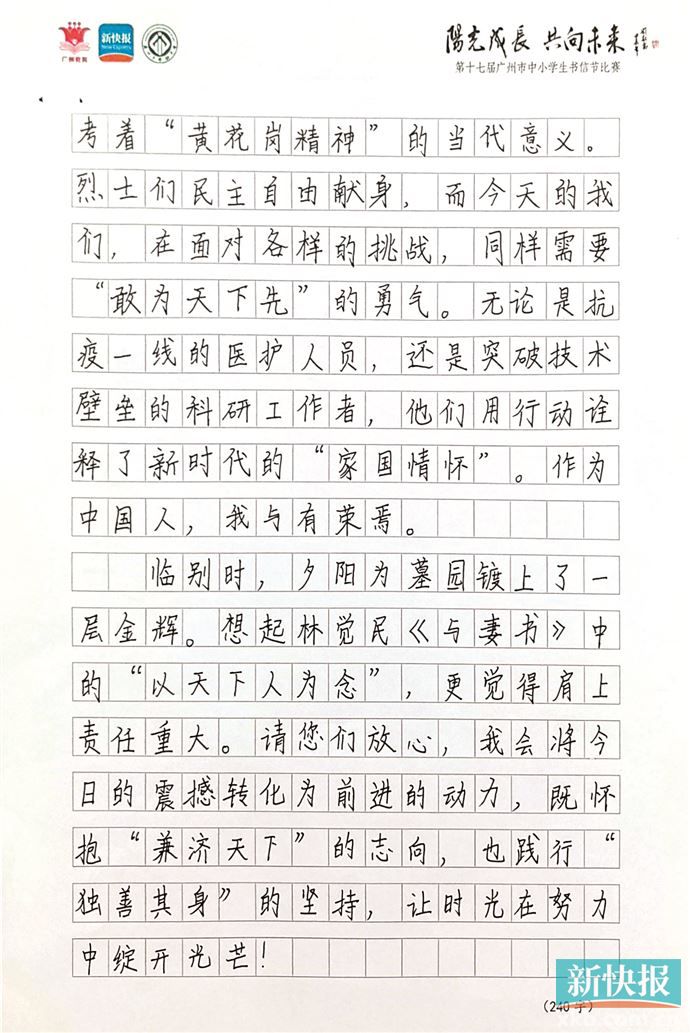

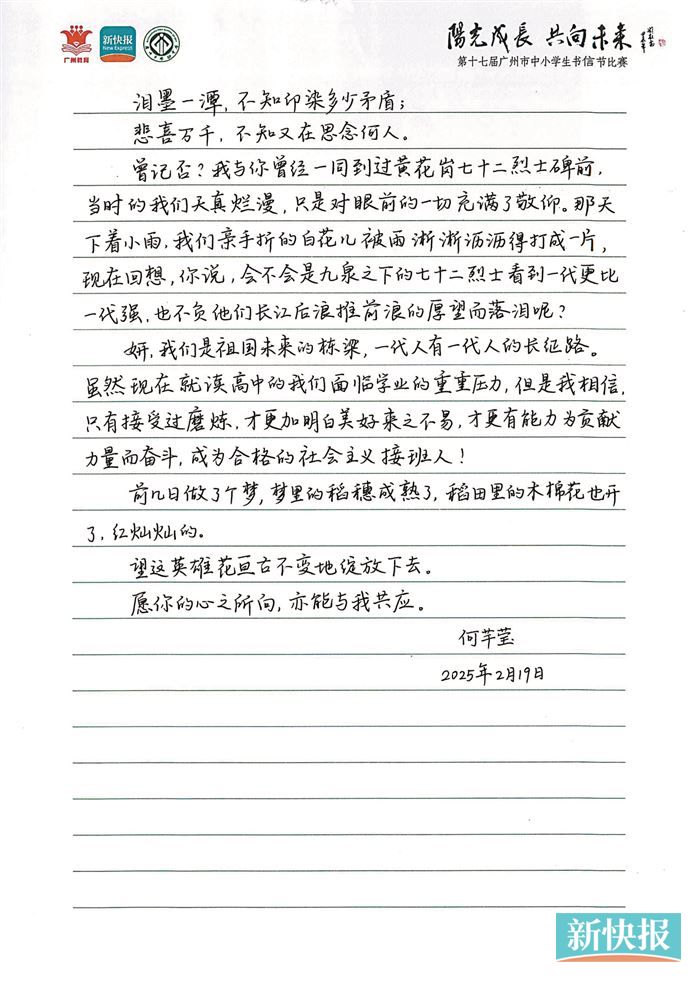

在本届广州市中小学生书信节比赛中,来自越秀区雅荷塘小学的王译骏凭借一封写给黄花岗七十二烈士的深情书信脱颖而出,荣获低年级组一等奖。“1911年4月27日的广州黄花岗起义是辛亥革命的关键节点,烈士的牺牲精神让我很感动,我有好多话想对他们说,我选择写信给他们。”译骏告诉新快报记者,自己此前在电视上看到了黄花岗七十二烈士的英雄事迹,内心充满对革命先烈的崇敬之情。今年1月,他和妈妈一同前往黄花岗七十二烈士墓园,现场的庄严肃穆深深触动了他,促使他提笔写下了这封跨越时空的书信。

“译骏以书信形式与烈士对话,情感真挚,立意深刻。”指导老师欧帼仪评价道,“他不仅在文章中表达了对先烈的缅怀,还通过参观所见、现场感悟、精神传承等多个层次,层层递进表达了自己的真情实感,结构鲜明。”难能可贵的是,译骏能够将历史与现实生活相联系,体现出深刻的思考能力。欧帼仪认为,书信虽然现在使用不多,但在小学语文教学中依然重要。“书信写作要有明确的对话对象,这样有利于孩子表达真实的情感。”她建议,在写信时,学生可以通过景物描写、事件叙述等方式,将情感融入其中,达到融情于景、融情于事的效果。

在和家长李女士的交流中,我们发现译骏是一名热爱阅读的孩子。四五岁就开始背古诗、看绘本。从四大名著到历史故事再到侦探小说,家中书架上各类书籍琳琅满目。它们是译骏最好的伙伴,同一本书他还会反复品读,每次都有新的感悟。这样的好习惯是如何养成的?李女士说,家长做好表率十分重要,一旦孩子开始看书,家长就要尽量营造一个安静的阅读氛围。“孩子其实对短视频、手机游戏特别感兴趣,如果家长一直在看,孩子也会无法静下心来阅读。所以我们会选择和他一起看书或者尽量不外放手机声音,不去分散他学习、阅读时的注意力,让他能保持专注。”这是李女士颇有心得的一条“育儿经”。

书信可让“优秀中国文化在笔下流动”

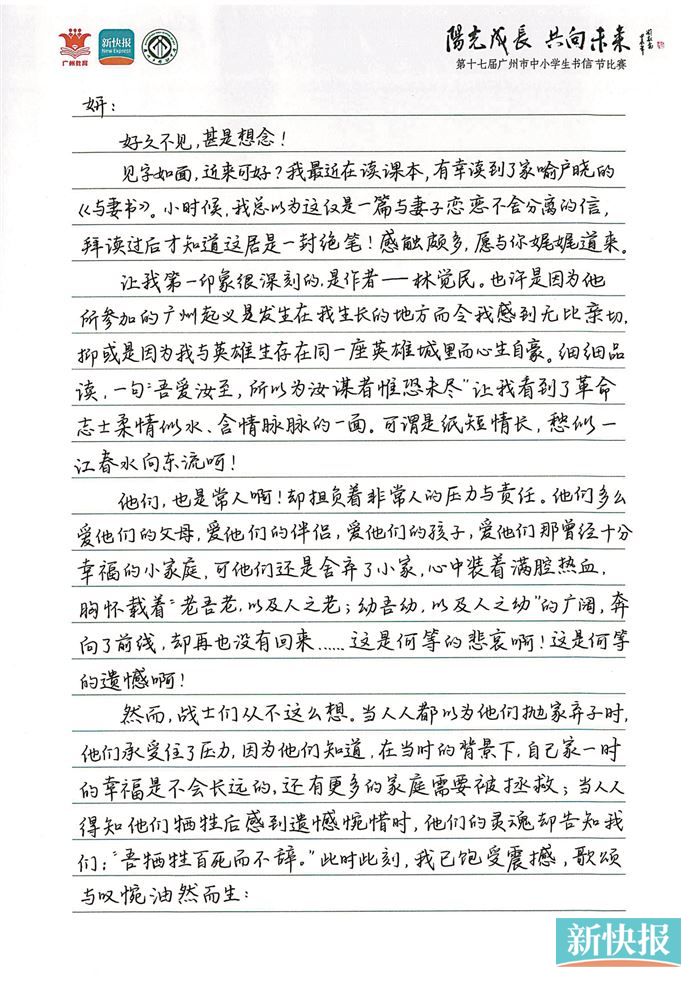

广州市第五中学何芊莹的创作灵感,始于课本中《与妻书》的触动。初读时,她被林觉民对妻子的深情与对家庭的眷恋所打动;深入了解背景后,又为其“为天下人谋永福”的大爱所震撼。结合小学时参观黄花岗七十二烈士墓园的记忆,她将个人情感升华为家国情怀,写下这封致友人的信。

信中,何芊莹以“英雄花开英雄城”的意象串联历史与现实,用“先写个人情感,再拓家国情怀”的递进思路,将自身对“小爱与大爱”的感悟赠予友人。“从林觉民的舍生取义,到当代青年的奋发图强,我在信中想表达出我们少年对革命精神的认识以及家国情怀的代代相传。”

在信中,她寄语友人“顶峰相见”,希望共同以“新时代栋梁”的身份奋发图强;在接受采访时,她表示,未来希望“以修身为本,在高二的关键阶段,以稳扎稳打的努力,践行‘知止而后有定’的智慧,为实现理想、建设祖国积蓄力量”。

何芊莹认为,在AI飞速发展、社交软件日新月异的今天,书信显得更加珍贵。在她看来,书信是“用‘麻烦’的方式告诉别人,你值得我花时间”——它不像电子信息那样转瞬即逝,而是能让人触摸到温度,是联络感情、传递真挚的桥梁。同时,书信还可以作为传统文化的载体,让“优秀中国文化在笔下流动”,更是“独属于人类的情感表达手段”,也能承载青年激扬的奋斗热情。

在信件中,何芊莹引经据典。平日里,她也十分热爱读书。她坚持“不紧迫,不强求”的阅读理念,在平时阅读中喜欢积累其中哲理性句子,并将其融入写作之中。“写作不是硬凑,是灵感与积累的结合。”何芊莹向新快报记者分享自己的写作秘籍——唯有日常多积累,在写作时才能水到渠成,而不是“书到用时方恨少”。