证实太阳中微子偏差的存在

■采写:新快报记者 陈慕媛

通讯员 刘悦湘

■图片:新快报记者 龚吉林

中国科学院高能物理研究所在广东省江门市举办发布会,宣布江门中微子实验(JUNO)装置建设成功,并发布了首个重大科研成果。研究人员通过对有效数据的分析,测量出描述中微子振荡的两个参数,精度比此前实验的最好记录提高了1.5-1.8倍。

JUNO在运行期间首批获取的数据显示,其探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期,表明JUNO已准备好开展中微子物理前沿研究。

经过JUNO国际合作组十余年的设计和建设,JUNO成为国际上首个建成的新一代超大规模、超高精度的中微子实验装置。在发布会上,中国科学院高能物理研究所副所长、JUNO合作组物理分析负责人温良剑报告了JUNO的首个物理成果。通过对今年8月26日至11月2日共59天有效数据的分析,JUNO合作组测量了被称为“太阳中微子振荡参数”的混合角θ 12和质量平方差,比此前实验的最好精度提高了1.5到1.8倍。

这两个振荡参数最初是通过太阳中微子所测定,也可以通过反应堆中微子精确测定。此前这两种方法对质量平方差的测量结果有大约1.5倍标准偏差的不一致,被称为“太阳中微子偏差”,暗示着可能有新物理。此次江门中微子实验通过反应堆中微子证实了这个偏差。未来,仅由JUNO实验就能通过同时测量太阳中微子和反应堆中微子来证实或证伪该偏差。

江门中微子实验项目经理和发言人王贻芳表示,“江门中微子实验能够在仅2个月的时间内完成如此高精度的测量,表明JUNO探测器的性能完全符合设计预期。其前所未有的测量精度使人们可以很快确定中微子质量顺序,检验3种中微子振荡的框架,寻找超出此框架的新物理。”

凭借其超高探测灵敏度,JUNO除了聚焦中微子质量顺序这一核心目标,还将精确测量中微子振荡参数,开展对太阳、超新星、大气及地球中微子的研究,并寻找超出粒子物理标准模型的新物理。JUNO的设计使用寿命为30年,可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验,以检验中微子是否为自身的反粒子,并探测中微子的绝对质量。

焦点

获得精准“宇宙尺子”

重新审视中微子数据

中微子是构成物质世界的基本粒子之一,对于研究宇宙演化历史有重要意义。然而,这种“幽灵粒子”质量极其微小,几乎不与任何物质发生反应,非常难以探测,测量中微子振荡是目前探测中微子质量最灵敏的方法。

江门中微子实验,正是为了捕捉这些“幽灵粒子”而生的“猎手”。

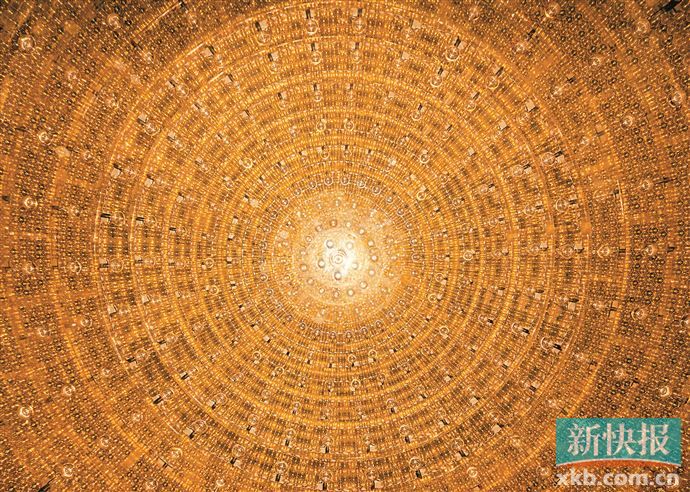

王贻芳介绍,江门中微子实验的探测器核心是装在巨型有机玻璃球里的2万吨液体闪烁体,这个玻璃球是目前全球最大的有机玻璃容器,让液体闪烁体的体积比国际现有最大规模增大了20倍。

“这让探测器就像一只灵敏度拉满的‘大眼’,能精准捕捉并探测中微子。”王贻芳说。

通过对数据的深入分析,我国科学家以超越以往1.5到1.8倍的精度,成功锁定了中微子“变身”的核心参数。这项突破的意义何在?它就像是获得了一把精准的“宇宙尺子”。用这把尺子重新审视太阳中微子的数据,我们将能作出关键判断:我们对太阳内部的理解是否正确,或者,宇宙的幕后还存在着一位从未露面的“神秘粒子”?

历经十余年攻坚之路,如今,这个深埋岭南大地之下的科学重器,正以超高精度打开探索微观世界的新窗口,为人类揭开宇宙奥秘写下新篇章。

(综合新华社、央视新闻客户端)