■收藏周刊记者 梁志钦

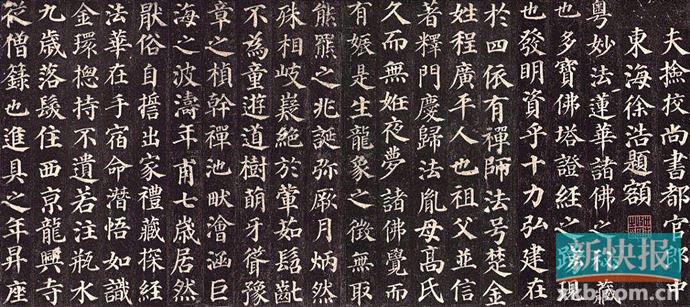

目前首例考古发掘出土的颜真卿38岁所书《罗婉顺墓志》的面世,丰富了我们对颜真卿书法的认识。尽管公众对作为经典的颜真卿书法并不陌生,但随着越来越多的真迹被发掘,他书法的多样化面貌也逐渐引起世人的注意。

由此,我们也不妨再次梳理颜真卿书法变化的脉络,并将其置回历史的时空,重新探讨其在中国书法史上的地位。暨南大学中国书法研究与传播中心主任陈志平教授接受了本刊的专访,他认为,“颜真卿在很多方面超越了王羲之,以篆入楷是他的新创。”

简介

陈志平,湖北鄂州人,美术学博士,现为暨南大学教授、暨南大学中国书法研究与传播中心主任、博士研究生导师,兼任教育部高校美术学类专业教学指导委员会委员,中国书协学术委员会委员,北京大学文研院邀访学者。

从《罗婉顺墓志》可看出 笔势外拓的典型颜氏书风的形成

收藏周刊:为何《罗婉顺墓志》的书法跟我们一贯对颜真卿书法的认知区别较大?

陈志平:这有多个原因:首先,以往我们对颜真卿书法的认知,多来源于拓片,拓片的视觉效果会比原碑文字偏肥,而且没有立体感。其次,颜真卿的碑刻分为“大字深刻”和“小字浅刻”两类,这次出土的墓志属于小字浅刻,字画偏瘦,再加上石面不平,没有显示出颜书的典型风格,尽管已经有人对此提出质疑,但是在没有铁的否定性证据之前,我们还是相信考古发掘的真实性。将此墓志置于颜真卿33岁所书的《王琳墓志》和41岁所书《郭虚己墓志》之间进行对比,我们发现三方墓志并没违和感,风格上可以形成序列,反映出颜真卿书法早年受到褚遂良、徐浩影响的痕迹。不过,笔势外拓的典型颜氏书风也正在形成,这些都可以从《罗婉顺墓志》中得到证实。

收藏周刊:您说这三块墓志的书风可以形成序列,但跟后面《多宝塔碑》似乎相差比较远?

陈志平:对。这里有一个关键点需要注意,就是三块碑都是“墓志”,颜真卿在写墓志时也许会使用某种适应性的风格。《多宝塔碑》(全称为《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑》),涉及佛教的内容,可能与“经书体式”有关。对于具有多方面创造能力的颜真卿而言,将《多宝塔碑》写得更加严谨、腴润、沉稳,与前三方墓志拉开一定的距离,在必要性和可能性方面,均不难理解。

收藏周刊:我们可以给颜真卿书法划分出几个阶段吗?

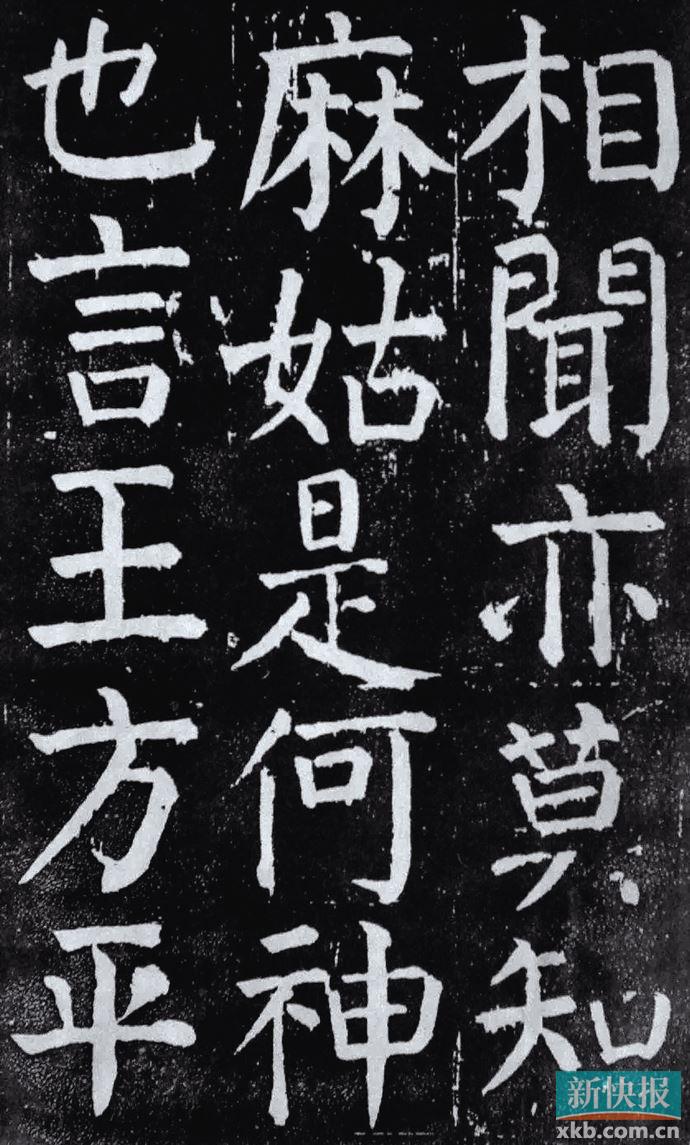

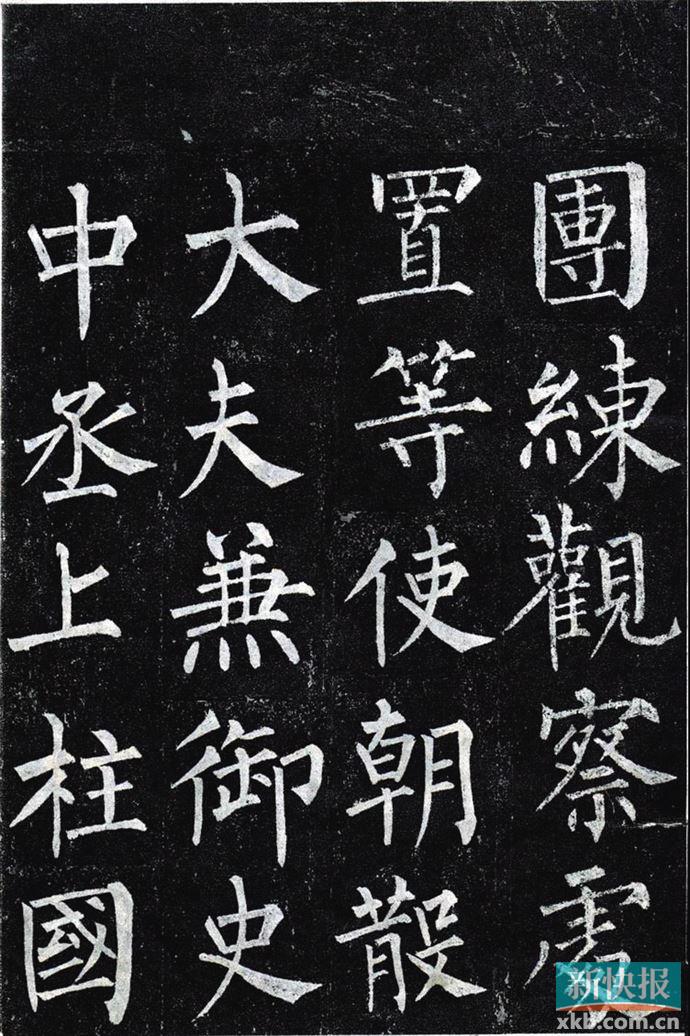

陈志平:大概可以分成三个时期,在41岁《郭虚己墓志》之前,算是早期,包括《多宝塔碑》(44岁书)、而中期则包括《东方朔画赞碑》(46岁)、《李玄靖碑》(51岁)、《鲜于氏离堆记》(54岁)、《郭家庙碑》(56岁)等;晚期则是60岁以后,包括《麻姑仙坛记》(63岁)、《颜家庙碑》(69岁)等。

《麻姑仙坛记》

是颜氏中晚期书风转变的拐点

收藏周刊:三个阶段的书风分别有何特点吗?

陈志平:《麻姑仙坛记》是颜氏中晚期书风转变的拐点。他早期的作品由于学习褚遂良比较多,用笔清劲,到晚期,笔划就趋肥了,而且体势更加开张,结体平正,充满了力量感。褚遂良的楷书更多表现为以隶入楷,使用分书的笔法,传承了二王以来的楷书写法。为了突破陈规,颜真卿选择了以篆入楷,这与颜氏家族儒学传统有关,儒学的核心是“小学”(包括文字学、音韵学、训诂学),颜真卿接受了家学的熏陶,非常重视文字学。将篆书的笔法融入到楷书里面,是自然的过程,从而形成了壮实的点画和外拓的笔势,这使得他的书风突破了王羲之以来的传统,形成了自己独特的面貌。

收藏周刊:颜真卿的《祭侄文稿》被认为“天下第二行书”,是否可以理解为他的行、楷都形成了独特的风格?

陈志平:颜真卿行书代表作是“鲁公三稿”,也是自成一格,与他的楷书波澜莫二。从《祭侄文稿》和《争座位帖》的用笔来看,他的师承也跟楷书相似,饱含篆籀气是主要特点。第二,笔势外拓开张也贯通了他的楷书和行书,体现了“平画宽结”的结构,区别于王羲之以来的“斜画紧结”。他的行书被誉为“天下第二行书”,跟王羲之相提并论,但跟王羲之又有明显的不同。王羲之是从钟张传统过来的,而颜真卿则直接切入到秦汉篆隶,从这一点来讲,颜真卿突破了王羲之传统。

宋代与唐代书法最大的不同

在于书法开始强调背后的“人”

收藏周刊:如果我们把颜真卿放回唐楷里去跟虞世南、欧阳询、褚遂良、柳公权这样的书法家来比的话,他属于怎样的位置?

陈志平:即便是放回唐代,进行横向对比,以篆入楷仍然是颜真卿的独创。另外,他的楷书与行书是相贯通的,具有萧散的一面。欧阳询和虞世南楷书和行书则严谨有余,萧散不足。宋代书法家黄庭坚说:“回视欧、虞、褚、薛辈皆为法度所窘,岂如鲁公(颜真卿)萧然出于绳墨之外哉!”颜真卿迥出于唐代,与他尚法而不为法囿的书法实践有关。此外他的忠烈人格也将他塑造成书法史上的唯一,他人品与艺品的高度统一,在书法史上无人能出其右。仅从艺术的角度看,跟他可比的唐代书法家是张旭,张旭的草书一流,楷书也造诣极高,但他在道德修为上没有达到颜真卿的高度。因此宋代朱长文认为,唐代三大书法家,颜真卿排名第一,张旭排名第二,李阳冰排名第三,是有着深刻的理论依据的。

收藏周刊:到了唐代,是什么原因使得楷书达到如此的高度?

陈志平:唐代的楷书是一代之书。在唐代之前,书法艺术仍从属于字体发展完善的阶段。从甲骨文、篆书、隶书、草书、行书到楷书,正(规矩)和草(自由)两种力量彼消此长,到唐代必然出现“草”的极致(狂草)和“正”的极致(唐楷)。唐代之所以是一个伟大的时代,在于既有李白,又有杜甫;既有狂草大家张旭、怀素,又有楷书大家欧、虞、褚、颜。两个极端,并辔齐驱。诚如苏轼所慨叹的“诗至于杜子美、文至于韩退之、书至于颜鲁公、画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”。因此,宋代的书法家需要寻求突破,不能再沿着唐人的道路继续前行,必然转变方向,这一转变就是“归本于人”和“先文后墨”。宋代与唐代书法最大的不同在于书法开始强调背后的“人”,所以,有了宋代尚意的说法。也是从这时候开始,篆书、隶书、楷书等字体概念转而被颜体、欧体、柳体等以人命名的书体所取代。

接受了王羲之秀美的传统

或会认为颜真卿书法偏“霸”

收藏周刊:康有为在《广艺舟双楫》中,有“卑唐”的说法,甚至说“法唐碑者,无人名家”?

陈志平:康有为是晚清的,在那个时候往前看书法发展,会发现一个现象,王羲之以来的帖学传统自从唐宋以来大行其道,但到了晚清却慢慢衰弱了。康有为把目光投到唐以前,因为王羲之帖学的发展是唐宋以后的主流,康有为要改变书坛面貌,必需选择以古为新,追溯唐以前的书脉。需要一提的是,王羲之所在的时代,书法也分南北,王羲之属于南派传统。北派传统则是以篆隶为源头,崇尚形学,以“卫派”为主脉,包括卫觊、卫瓘、卫恒这一系。汉魏以降,以王羲之为代表的南派传统一支独大,而“卫氏”家族为代表的北派则日趋式微。在主张碑学的过程中,康有为注重字形,强调视觉效果,重新将古已有之的书法“形学”传统拈出,也回应了西方造型美术的经验。康有为认为唐碑受到了王羲之书风的影响,使得书法形态格局偏小,人工气息偏浓,这与他追求的朴茂天真的美学祈尚有距离。他更加崇尚汉碑和魏碑,从这个角度看,唐碑因为人工化、程式化的元素太多,必然为他所不取。

收藏周刊:北宋米芾对颜真卿的评价好像并不高,甚至说他的书法“平淡无趣”。

陈志平:批评颜真卿的人很多,但从这些批评声音里可以看到颜真卿与王羲之书风的差别,凡是批评颜真卿的人,几乎都对王羲之顶礼膜拜。通常来说接受了王羲之秀美的传统,可能会认为颜真卿书法有点“霸”。这也说明了颜真卿书法在历史上非常具有独特性和创造性,批评他的声音从另一方面重构了颜真卿在书法史上有别于王羲之的伟大传统。