“这世界对于我仍然是非常美丽的,一切新的、斗争的、勇敢的都在前进,那么好的花朵、果子,那么清秀的山和水,那么雄伟的工厂和烟囱,月亮的光似乎也比从前更光明了。但是永别了,美丽的世界。”瞿秋白在遗作中这样写道。

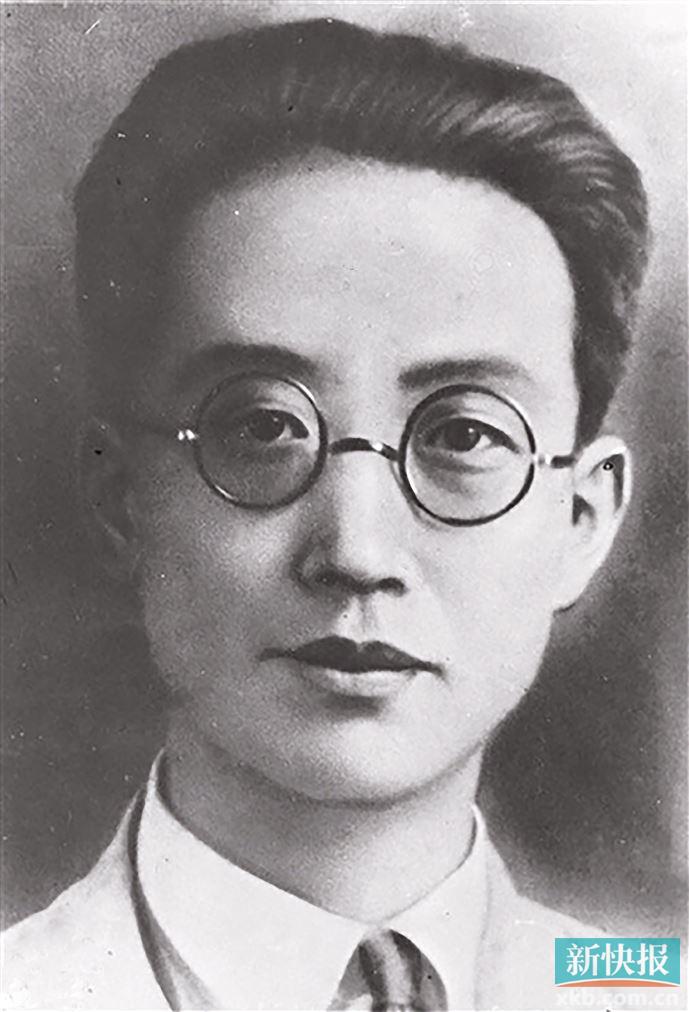

瞿秋白是我党早期领导人之一,20多岁作为记者、翻译赴莫斯科工作,从事党的早期理论探索。大革命失败后曾主持中央工作,是一位马克思主义者和无产阶级革命家、理论家、文学家。1935年被国民党拘捕,拒绝劝降,英勇就义时年仅36岁。值得一提的是,瞿秋白是最早将《国际歌》译成中文可唱的歌的人,他在中共三大会议的最后一天,和张太雷一起领唱《国际歌》,从此,在党的全国代表大会闭幕式上唱《国际歌》成为传统。

■采写:新快报记者 邓毅富

瞿秋白曾两次见到列宁

瞿秋白1899年生于江苏常州,1917年考入北京俄文专修馆学习,1919年参加五四运动,并加入李大钊发起的马克思主义研究会。

1920年秋,既懂俄语、国文基础又好的瞿秋白,受聘北京《晨报》和上海《时事新报》,成为派驻苏联的记者,是中国最早的驻外记者之一。在苏联,他曾经两次见到革命导师列宁并聆听他激情澎湃的演讲。

1922年2月,瞿秋白经张太雷介绍正式加入中国共产党。

1923年1月,瞿秋白回国,翻译《国际歌》。他翻译的歌词与当今流行版本不太相同,但基本精神是一致的。

曾在广州留下革命足迹

1923年初夏,瞿秋白在广州主编中共中央机关刊物《新青年》季刊。6月15日,《新青年》季刊第一期《共产国际号》刊登瞿秋白翻译的这版《国际歌》的歌词和曲谱。

1923年6月12日至20日,中国共产党第三次全国代表大会在广州东山恤孤院31号召开。瞿秋白与会并主持起草党纲草案,他积极主张国共合作,推动大会作出同国民党合作建立统一战线的决议,促成党在策略路线上具有历史意义的转变。

最后一天,代表们来到黄花岗七十二烈士墓前,瞿秋白和张太雷领着大家高唱《国际歌》。从此,在党的全国代表大会闭幕式上唱《国际歌》,就成为传统,一直延续到今天。

同年10月,鲍罗廷来到广州担任国民党政治总顾问,在共产国际代表的推荐下,将懂得俄语的瞿秋白调至广州,成为自己的得力助手,瞿秋白参与了国民党第一次全国代表大会宣言草案的起草。

在历史转变关头挺身而出

1927年4月至7月,蒋介石、汪精卫相继背叛革命,大量共产党人和工农群众被捕杀,大革命宣告失败。

1927年4月27日,中共五大召开,开会的时候,在每个代表的座位上放着一本小册子,封面上印着:《中国革命中之争论问题》,瞿秋白著。该书列举了1923年至1927年党内领导层右倾错误17例,矛头直指陈独秀以及共产国际代表的右倾机会主义错误。

1927年8月7日,瞿秋白主持召开中共中央紧急会议,即八七会议。会议通过了由他起草的《中国共产党中央执行委员会告全党党员书》,开启了中国革命由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

会后,他担任中共临时中央政治局常委,主持中央工作。

毛泽东赞瞿秋白“有思想”

瞿秋白说:“我总想为大家辟一条光明的路。”他入党后,始终怀着对党和人民的无限忠诚全身心投入工作。直到生命的最后一刻,他仍对自己选择的信仰充满自豪,坚定表示:“我的思路已经在青年期走上了马克思主义的初步,无从改变。”

1925年秋至1926年,瞿秋白作为中共“四大”当选的中央执行委员,主持中共中央宣传工作。毛泽东则是国民党中央宣传部的负责人,他们密切合作,共同的斗争经历加深了两人的革命友谊。

瞿秋白一生笔耕不辍、著作等身,留下500多万字的著述和译作。他学识渊博、学贯中西、融通古今,兼具政治家与文学家风采,具有深厚的马克思主义理论修养和文学修养。毛泽东高度赞扬瞿秋白说:“瞿秋白同志是肯用脑子想问题的,他是有思想的。”“他在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”

“秋之白华”造就佳话

电影《秋之白华》写的是瞿秋白与妻子杨之华的故事。

1924年11月7日是俄国十月革命纪念日,这一天,瞿秋白与杨之华在上海举行婚礼。瞿秋白在一枚金别针上亲自刻上“赠我生命的伴侣”7个字,作为爱情信物送给杨之华。后来又刻一枚“秋之白华”的印章,巧妙结合两人名字,寓意你中有我、我中有你。

瞿秋白在狱中写下《多余的话》,其中写道:“永别了,生命的伴侣!你的温柔和浪漫,将永远陪伴着爱人;而你的信仰和梦想,也终将随着新世界的到来而成真。”

瞿秋白和杨之华在相互鼓励、扶持中携手走过了10年的岁月。他们的爱情,是夫妻与战友的双重结合,造就了中国革命历史的一段佳话。

鲁迅视瞿秋白为知己

1931年1月,瞿秋白遭受王明“左”倾错误路线迫害,在中共六届四中全会上,被解除了中央政治局委员的职务。他离开中央领导岗位,来到白色恐怖笼罩的上海,和鲁迅、茅盾等人并肩战斗,一起领导左翼文化运动。在此期间,鲁迅曾亲笔写下一副对联赠给瞿秋白:人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。

这时,瞿秋白夫妻二人每月只有十六七元的生活费,连温饱都难以维持,可他仍气定神闲,夜以继日地工作,让人“丝毫也没有感觉到他受了打击之后的委屈的心情”。在上海短短3年,瞿秋白写下了多达150万字的论述、译著、诗歌、杂文,由此成为中国革命文学事业的奠基人之一。

1934年2月, 瞿秋白来到江西瑞金,担任中华苏维埃共和国人民委员会教育人民委员,即中央教育部长,1934年10月,中央苏区第五次反“围剿”失败后,中央红军实行战略转移,瞿秋白留下担任苏区中央分局宣传部长。

1935年,瞿秋白就义的噩耗传来,病中的鲁迅强忍着悲痛和愤怒,为瞿秋白奋笔写下一副挽联:是七尺男儿,生能舍己;作千秋鬼雄,死不还家。

高唱《国际歌》走向刑场

1935年6月18日,福建长汀西门外罗汉岭下,瞿秋白背着两手,昂首直立,恬淡闲静之中流露出一股庄严肃穆的气概。然后,他从容不迫地缓步走向刑场,一路用俄文高唱《国际歌》,高呼“中国共产党万岁!中国革命胜利万岁!共产主义万岁!”到达刑场后,瞿秋白盘膝坐在一处草坪上,对刽子手微笑点头说了四个字:“此地甚好!”随即饮弹洒血,从容就义,年仅36岁。

瞿秋白的女儿瞿独伊曾回忆时说:“父亲牺牲时,我很小,他牺牲时候我哭出病来了,我始终想不明白,儒雅的书生和壮烈的革命者,哪一个是我的父亲。”

后来,她懂了。瞿秋白在就义前写就的《多余的话》中提到:“我还留恋什么?这美丽的世界的欣欣向荣的儿童,我的女儿,以及一切幸福的孩子们。”

瞿独伊今年100岁,刚刚获得“七一勋章”。她曾于1941年被捕入狱,面对敌人威逼利诱,绝不屈服。开国大典上,她用俄语向全世界播出毛主席讲话。

作为革命先烈后代,当被问到什么是父母留给她最宝贵的东西时,瞿独伊回答:爱祖国。

资料来源:CCTV《国家记忆》、常州博物馆、中国日报、凤凰卫视等。