■收藏周刊记者 潘玮倩

我们的家乡如何起源?我们的城市建于何时?“五羊献穗”是广州人耳熟能详的故事,然而神话传说始终无法抚慰人们对真相的追索。千百年来,人们从史书中寻找答案;而自1953年开始的广州大规模田野考古,则以实物的证据,一点点还原了这片土地上最早的巍峨宫墙。

【南越国宫署遗址】

南越国宫署遗址位于广州市越秀区北京街道禺山社区中山四路316号,宫署遗址内埋藏着秦代到民国的历代遗迹遗物,表明广州不仅是南越国、南汉国的王宫所在地,也是历代郡、县、州、府的官衙所在地,是广州2200多年城市发展的历史见证。

1

一世枭雄赵佗受封“南越王”

南越国宫署遗址,位于广州市中山四路西段北侧一带。作为曾在广州中心老城区存在过的一座王宫,它所身处的王朝,我们很有必要先了解一下。

广州“有史可考”的阶段始于秦汉时期,《史记》《汉书》里讲述了广州建朝之初的历史轮廓:秦始皇三十三年(公元前214年)统一岭南,设置了三个郡:桂林、南海、象郡,其中“南海郡治番禺(今广州市)”。秦末战乱,原南海郡尉赵佗,为了维护岭南地区社会稳定,击并桂林郡和象郡,于公元前203年建立南越国,定都番禺,自号南越武王。

公元前196年,汉高祖派遣名臣陆贾,出使南越国,并封赵佗为南越王,赵佗虽一世枭雄,但考虑到政治的因素和地方的安定,还是欣然接受了汉帝国的封号。刘邦的封王和赵佗的明智选择,消除了南越和中央的对峙,为岭南的全面发展提供了和平的环境。(吴凌云《赵佗和他的南越国》)

那么,南越国都城“番禺”的位置和边界,究竟在哪里?它的宫墙和宫城具体何在?这种城市布局和形制,和当时中原的有何异同?从中又流露出赵佗对中原和华夏文化的哪种情感?

从“寻城”,到“寻人”,再到“寻情”,我们的文物考古工作者,正在一步步通过发掘的实物和流传的文献,破译出当年种种细节。

日前,南越王博物院副院长、研究馆员李灶新接受了新快报收藏周刊记者的专访。

2

重大发现:南越宫城北墙

只要找到番禺城的遗址,就能确定这个南越国都城的大小位置。

李灶新介绍,自1975年以来,在配合城市基建的考古挖掘工作进程中,南越国都城渐渐浮现:1988年在北京路北段新大新公司建筑工地,发现南越国印花砖铺砌的斗状水池遗迹;1995和1997年在忠佑大街西侧,清理出南越国宫苑大型石构水池(蕃池)和曲流石渠;2000-2009年在原儿童公园内,发掘出南越国一号宫殿、二号宫殿、一号廊道和砖石走道以及食水砖井……

一个古城呼之欲出。

在这里首先说一下各种“城”的概念。自中古以来,在我国大部分区域,“城郭”都是一座都城的标志性建筑,这是由古代礼制所限定。而“筑城以卫君、造郭以守民”,上半句说的是宫城,是专门守卫皇帝的,后半句说的是郭城,是老百姓居住的。那么我们南越国到底有没有宫城?外面又有没有郭城?

都有的。考古人如是说道。

“2005年5月至2007年1月,我们在原儿童公园发掘区北部清理出南越宫城的北墙基址,确认了南越国都城和宫城的北界,至关重要”,李灶新说。

“宫墙是我们自己挖出来的。现已发掘的北墙基址东西长17.6米、南北残宽3.8-4.8米。从墙体的规模等分析,它比中原地区商周及秦汉时期都城外郭城墙的规模都要小得多,比如汉长安城城墙宽就有16米。所以,这种窄小的墙体,防御性能是很弱的,更多体现为分隔功能。这种用墙,将帝王生活居住和处理朝政的宫苑等重要建筑围筑起来的城圈,就是宫城。因此,这次发现的墙基址,应为南越宫城的宫墙,而不是南越国都城的外郭城墙。

另一些证据则包括:墙体南侧发现了大量的“万岁”文字瓦当、印花大砖、戳印有“未央”等印文的陶器等。上面有瓦,证明是不能供人行走的外郭城墙,而这些物品的高规格,更是说明墙内南侧的居住者,身份很高。

为什么是住在南侧呢?因为“墙体北侧第11层以下即为生土,未发现有南越国时期的地层或遗迹”。此外,考古工作者还发现了大量其他证据。

这个南越宫城北墙的发现,意义非常重大,为确定南越国都城番禺城的位置和范围,提供了准确的坐标。

3

南越国都城“制同京师”

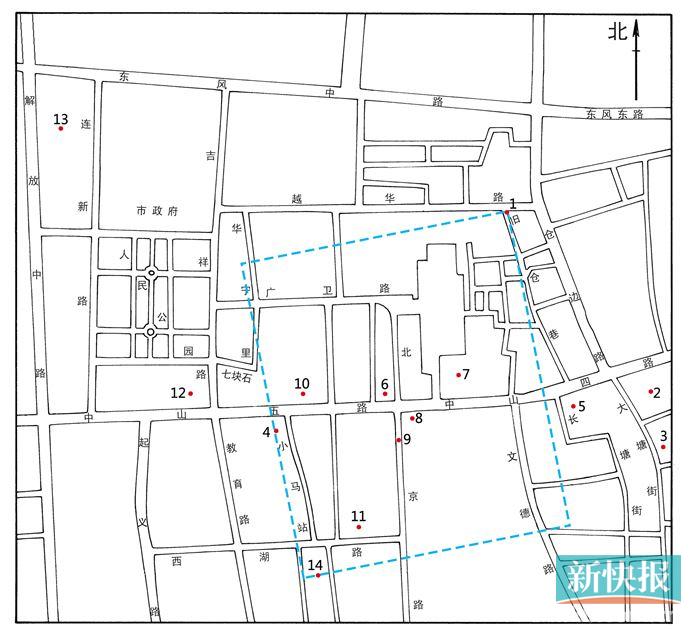

李灶新介绍,结合近二三十年以来广州城市的考古发现,目前,南越国都城番禺城的四至范围(四至范围指东西南北四个方向的边界,一般有一定的标志性和百姓的认可性)已经基本确定:北界在今天越华路南侧的广州大厦和广东省财政厅附近,东起旧仓巷西侧一带,西至华宁里、小马站一线,南界大致在西湖路附近,面积约40万平方米。

上述发掘,还发现“宫城北墙之下叠压有南越国早期至秦代的地层堆积”,说明南越国的番禺城,是在秦代番禺城的基础之上,扩建而成的,两者的位置基本一致。

宫城确定是有的了,郭城也是确定有的。因为,在司马迁《史记·南越列传》中清晰写着:元鼎六年(公元前111年)冬,“楼船居前,至番禺。建德、嘉皆城守……会暮,楼船攻败越人”。就是说,公元前111年南越国灭亡之际,当时的南越王赵建德和丞相吕嘉,都上到了城墙上守城(“建德、嘉皆城守”),可见番禺城筑有可以让守城将士在城墙顶部站立和指挥战斗的外郭城墙。

“所以我们是综合运用了实物的证据和文献的记载。实物证明有宫城,文献证明有郭城的,我们也因此推断,南越国的城,跟汉代中原是一脉相承的,它的制度,跟汉朝、跟未央宫、跟长安城的,是类似的。” 南越国都城“制同京师”。

4

在神秘“华音宫”接见汉朝使臣?

现在我们知道了,南越国的“宫”,面积约40万平方米,在今天广州越秀区的繁华路段。那么里面是怎么布局的?这个繁华路段如今高楼林立、民居鳞次栉比,全部挖掘是不可能的。目前,考古发掘面积大概不到其中的1/40。但即便如此,考古人员根据现有材料依然作出了推断:当时这所宫殿,可能有五路宫殿建筑群——中轴线算一路,西边两路,东边也有两路。这和中原的宫殿形制无出二辙。

李灶新介绍,结合该地段一号宫殿、二号宫殿以及相关水井等的挖掘,目前可推断一号宫殿可能处于东二路,结合其他考古证据,东二路自南向北应该至少有三座宫殿。一号宫殿目前只是发现有万岁瓦当、砖等东西,而且它离着御花园很近,“这个宫殿是七开间的偏殿建筑”。然后在一号宫殿的西边,也就是“东一路”了,这里有个“二号宫殿”,里面出土了上面戳印有“华音宫”印文的陶器盖。

这是一个相当重要而有意思的细节。李灶新说,目前这里出土有两件“华音宫”陶器盖,分别被鉴定为一级文物和二级文物,其中一件,就在此次北京中国国家博物馆的“海宇攸同——广州秦汉考古成果展”上展出。

“华音宫”史书上从不见记载,应该是南越国自己命名的一个宫殿。李灶新说,当时重要宫殿所使用的器物,往往都会戳印上宫殿名,南越王宫署遗址出土的“未央”陶片、南越王墓出土的戳印有“长乐宫器”的大陶瓮等,其实都证明着当时这里有宫殿名曰未央、长乐。而“华音宫”,这所宫殿是用作什么用途呢?

根据史书等记载,有陆贾“说臣南越”的故事。刘邦平定中原后,派陆贾出使南越,游说赵佗归附汉朝。陆贾到后,赵佗起初接见非常不礼貌,陆贾便细数赵佗的中原出身,结合楚汉之争的历史,指出南越和汉朝实力上的强弱悬殊,晓以情理,迫使赵佗改颜谢罪。赵佗问及他与萧何、曹参、韩信谁更贤能,陆贾回答赵佗似乎更贤能。赵佗很高兴,又拿自己和刘邦进行比较,陆贾明确答复大汉皇帝远胜赵佗。赵佗对陆贾的说辞非常满意,愿意遵从汉朝约束,接受南越王封号,对汉称臣,并留陆贾宴饮数月。

“我们现在认为二号宫殿‘华音宫’,就是赵佗款待宴饮陆贾的地方。这要从城市的整体布局来看这个问题,他不可能在东边的一号宫殿,因为那里是偏殿,而接见使臣、留宴饮数月等行为,又不大可能在中轴线的主殿中进行。从已有的材料和经验推断,这接待的地方,可能就处于宫城的‘东一路’,这个位置和地位是符合这个事件的。《汉书》记载,汉高祖十一年,赵佗和陆贾的这次会面非常愉快,赵佗留下陆贾与其畅饮数月,还说‘令我日闻所不闻’。赵佗听到了什么呢?他应该是听到了家乡华夏的声音、中国的声音。‘华音宫’或许就是当年赵佗与陆贾把酒言欢、倾听华夏故事的宫殿,赵佗为纪念这一重要会面,把这座宫殿命名为‘华音宫’。”

南越国都城“制同京师”,由郭城和宫城构成双城制模式;它的宫殿建筑形制和命名,亦仿效秦汉中原王朝。结合其他的出土文物和文献资料,我们可知,南越王赵佗,作为本身从中原而来的一位地方治理者,始终致力于把中原的汉文化推广至岭南大地,并在当地积极推行着“和辑百越”的“各美其美、美美与共”民族政策。团结当地民众、加强都城建设、注重文化推广,赵佗的南越国,在历史上,为岭南的安定和发展,也如坚实的城墙一般,提供了一段坚实的守护。

(本版图片由受访者提供。)