有的曾经是乐队的吉他手,想当文学家的学了建筑,有人中小学期间总在逃难但没耽误学习……

“青春如初春,如朝日,如百卉之萌动。”

在五四青年节来临之际,广州市科学技术协会、广州院士活动中心邀请在穗院士讲述他们的青年时代,看他们如何练就过硬本领,如何肩负家国情怀赋予的责任与信仰……

■文图:新快报记者 陈慕媛 通讯员 蔡曼婷

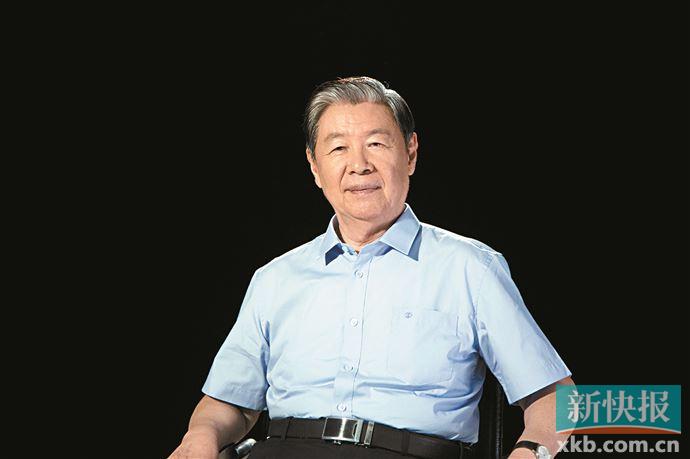

苏国辉

神经解剖学家,长期从事哺乳动物视觉系的发育、可塑性及再生研究。1948年1月出生,广东顺德人。1973年毕业于美国东北大学,1977年于美国麻省理工学院获博士学位。1999年当选为中国科学院院士。

去美国念书家人只给一年生活费

我是苏国辉,我1948年出生在香港,我的爷爷因为战争的原因从广东去了香港,我的父亲也是在香港出生的,所以算起来我是第三代香港人,那个时候的香港还是英国殖民地,我家就是做点小生意,卖菜给酒楼等地方。

小时候,因为我的兄弟姐妹多,爸爸妈妈几乎没有时间管我们,我很调皮,常常在外面跟很多小孩去玩,我念小学的时候,因为都没有念书这个概念。我关注的都是怎样玩好,很调皮,但是在学校里面对老师还是很尊重的。我6年级毕业的时候,有位老师在我的纪念册上写了四个字——“自强不息”,这是一句非常重要的话,我到现在还记得这句话,我现在跟大学生讨论的时候,都用这四个字来鼓励他们。

我读中学的时候也不是很用功,中学四年级的时候,那时的香港很流行摇滚乐队,我们就自己组成了一个乐队。我是主音弹吉他。我现在回想组成乐队的好处有几个,一是让我们养成了一个怎么样跟其他人相处的习惯,相互帮助、相互照顾;二是我们可以赚钱,比如其他人要开派对都会请我们去帮他们演奏,虽然赚的是小钱,可是我们也非常高兴。

中学毕业,我考虑去美国念书,我管事的大哥和我说:“我们家都没有人念过大学,我支持,可是我只能给你机票和一年的生活费,其他的你要自己想办法。”我想了想,认为也可以,就同意了。后来到了波士顿,那个时候我开窍了,觉得一定要好好把握这个机会,就开始非常用功地读书了,每天晚上一定在图书馆学习几个小时,把功课念好。

因为我念书比较用功,从第二年开始我就从学校里面拿到奖学金,并且还可以贷款,这大大减轻了我的经济压力。我也开始找地方工作,那个时候我对遗传学比较感兴趣,所以后来去了哈佛大学医学院跟遗传有关的一个实验室。

因为我工作干得不错,第二次去时,他们认为这个小孩子也挺机灵的,就开始让我干一些技术性比较高的活,比如做一些处理标本的事情,我那个时候就开始认识神经科学了。后来,我开始帮一位神经内科教授做课题,这是一个比较小的课题,可以让一个本科生帮忙。这对我来讲是非常好的一个学习过程,我学习了怎么做研究,怎么做标本,怎么分析结果。后来我发表了一篇文章,那个时候本科生可以发表一篇文章是很不容易的事情,这对我后来能够进到麻省理工学院起到了决定性作用。

吴硕贤

建筑技术科学专家,华南理工大学建筑技术科学研究所所长,长期从事建筑与环境声学研究。1947年5月生于福建泉州。1970年于清华大学土木建筑系建筑学专业毕业,1981年、1984年先后获清华大学硕士、博士学位。2005年当选为中国科学院院士。

曾想当文学家、书法家 后来学了建筑学

我父亲吴秋山先生20世纪30年代从复旦大学中文系毕业,毕业以后,他留在复旦任教。那时候他是一个在上海文坛很活跃的青年作家,出版过《茶墅小品》散文集和《秋山草》诗集,在当时的文坛很有影响。后来复旦大学西迁,我父亲回到福建省。1947年,我父亲在海疆学校任教的时候生下我,生下我不久,我父母亲因为当时平和有一个新民中学需要教师,就被政府分配到那里去任教。

因为我父亲搞古典文学,是个文学家,又是个书法家,他对民乐也很感兴趣。看父亲在写书法,我也练习描红。他也教我一些诗词格律跟音韵,比如说平平仄仄仄平平、仄仄平平仄仄平这些格律。家里在国学和诗词方面藏书比较多,我常看这些白香词谱,以及唐诗三百首等,也学着写。我大概从初中就开始写一些诗词,所以诗词和书法一直是我一生的业余爱好,一直保留到现在。

本来我小时候因为受到家庭的影响,也是立志要当文学家、当书法家。大概是在1959年的时候,当时漳州市成立了一个师范专科学校,因为我父亲在大学教过书,所以教育部门就把他调到漳州师专当教师。我便从1960年就转学到漳州一中。

我在初二的时候,当时号召青少年向科技进军,受那么一个大背景的影响,像我当时在班上成绩都是最好的,也觉得应该响应,应该立志往科技方向发展,将来能够更好地报效祖国。在这样一个大背景下,我从初中开始就把兴趣慢慢转向数理化方面发展。我记得在中学的时候,也看过很多像趣味物理学、趣味数学这样的书。当时学校经常举办数学竞赛、物理竞赛,我从初三到高中,在数理化方面下了比较多的功夫,也经常在数学竞赛上名列前茅。当然我各科成绩都很全面,没有偏科的情况,因为本来我文科的底子就比较好。到1965年高考的时候,我当时是以优异成绩考入清华大学。

我当时只知道说要考清华大学,因为清华大学很有名,又是理工科最好的学校,但是具体要考什么专业,也没有什么想法,因为我父母亲都是搞文科的,他们也不可能给我一些咨询的意见。刚好我舅舅在福建省建设厅当工程师,他跟我说,他说你就考清华建筑学,梁思成在那里当系主任,很有名。我听了舅舅的建议进行填报,后如愿以偿于1965年考上清华大学土木建筑系的建筑学专业。

我到清华的时候,蒋南翔校长把各省成绩最好的学生召集在一起,开了一个新生座谈会。当时我在座谈会上向蒋校长表示,我立志要当科学家,本来我还有点忐忑不安,觉得校长会不会批评我这个成名成家的思想,没想到蒋校长很鼓励我,他说应该要有高远的志向。

1970年我们毕业被分配,我当时分配到西安铁路局的基建处。开始在线路桥梁大修队当普通工人,一年半以后,就被调到基建处的施工技术科当科员。

在那段时间,我坚持干什么学什么,需要什么学什么,坚持自学。因为我的数理基础比较好,所以自学也很有成效。我记得当时学了几乎所有的结构课程,比方说像钢筋混凝土结构,还有测量学等等,所以能够胜任铁路施工技术的工作。

林浩然

鱼类生理学家和鱼类养殖学家。1934年11月出生于海南省文昌市。1954年毕业于中山大学。1997年当选为中国工程院院士。

中小学一直在逃难 但学习没有中断

我是林浩然,1934年11月24日出生在海南省文昌市会文镇的一个农村家庭。我4岁时,在战争的影响下,我们一家坐着帆船,从文昌市漂流3天3夜,漂流到了广州湾(即湛江市),从此我就离开了家乡。

后来我们先到了广西,又搬到贵州独山生活,又从贵阳迁到重庆,因为战乱,到了重庆,当时没有念书,就在亲戚家里面住了半年。到了1945年,我们搬到了南京,解放前,我们全家又跟着父亲跑到香港待了一段时间。从抗日战争到解放战争,从1938年到1948年,这10年是我中小学学习的过程,我们一直在逃难,非常不稳定。

这一段时间,我自己的体会是,父亲为了家人的生活,也为了子女的成长,带着我们逃去了很多地方,但是都有学校念书,他都安排我去插班念书,对我的教育非常重视。因为作为知识分子,他觉得知识是重要的,学习是重要的,除了吃饭就是念书,所以虽然我一直处在比较艰苦的环境,但是学习没有中断。这也培养了我爱好学习、勤奋、刻苦,努力进取的性格。

香港生活费用很高,没有钱、没有工资是待不下去的,所以我父亲就鼓励我到广州来念岭南大学。岭南大学是很贵的,当时叫做“贵族学校”,学费、生活费负担很高,我父亲当时想了办法,找了一个比较有名望的亲戚,写了封信给当时岭大的校长陈序经教授,说是能不能免我的学费,给我半工半读的机会,让我来读书。当时岭南大学校长接受了我的申请,免了学费,给了我一个半工半读的机会,让我能在岭南大学求学。从此我就进入了大学的校门。

1950年我进了岭南大学,还不到16岁,在学生当中我是年纪最小的。当时家庭也比较贫困,能有机会上大学,自己也觉得很幸运,所以我学习很用功,很专心。

从1954年毕业后开始,我在中山大学当助教,1959年提升为讲师。当时有鱼类学的廖翔华教授,他刚从英国回来的。我觉得廖教授教学比较生动、新颖,他教的鱼类学对我很有吸引力,后来我慢慢选择了鱼类学作为研究方向,跟着他学鱼类学。

谢先德

地质学家、地质矿物学家、矿物物理学家与高压矿物学家,中国科学院广州地球化学研究所研究员、博士生导师。1934年10月出生于江苏镇江,1959年毕业于苏联第聂伯尔彼得罗夫斯克矿业学院,获硕士学位,1994年当选为俄罗斯国家科学院外籍院士。

报考时带头填了地质专业

我是谢先德,1934年10月出生,我祖父在老家江苏镇江开了一个旅馆,我父亲年轻的时候在银行当职员,所以那时候家庭还算是比较殷实。但是不幸的是,我母亲怀了我不久,我的父亲就去世了,在我6岁时,我母亲也改嫁了,从此以后,我就变成了一个既没有父亲、也没有母亲的孤儿。

我一直在家门口的小学读到四年级,那时生活很困难,我祖父年纪很大了,祖母没有工作过,无奈我就到了镇江的一个孤儿院去读了五、六年级。-

家里一贫如洗,当时不知道从孤儿院出来以后能不能再上中学,幸好那时镇江的一些民主人士和地方绅士办了一所私立京江中学,当时11个考生只取一人,我还是考进去了,而且免费让我读到初中毕业。

家乡解放以后,家里经济情况有所好转,我能够继续读高中。在京江中学读完高一后,我转到了江苏省立镇江中学,在那时候我也加入了青年团,而且担任了团的支部书记。

当时我们集中到无锡,国家号召高中毕业生一定要想办法考三个专业,一个是地质,因为当时国家需要矿产资源。第二是要求报考医学专业,第三是要报考师范专业。在这种情况下,我当时是团支部书记,虽然我喜欢化学,但是我带头填了地质。后来我被南京大学的地质系录取了。

那个时候中国和苏联间有协议,苏联可以帮助中国培养留学生,南京大学地质系这个专业两百人中只选出3个人,我幸运地考上了。在我们赴苏前,领导说一个留学生每月要500个卢布,要多少个农民来养活你们,你们一定要好好地去学习,回来能够真正地建设国家。当时对我们有很大的期望。

我是1956年在苏联加入的中国共产党,我就读的这个大学叫做第聂伯尔彼得罗夫斯克矿业学院,现在叫乌克兰国立矿业大学,那个时候城里有八九十个中国留学生,有党支部。我和另外一位同学被吸收为中共党员,应该说是在苏联的第一批。因为我当时是学生会的干部,那时候留学生中有很多东欧的留学生,德国、保加利亚、罗马尼亚、波兰的也很多,我经常组织交流活动,因为我的学习成绩比较好,俄语也比较好,这样的话,跟他们交流,大家相处得都非常好。而且学校对我们中国留学生,除了学习上比较关心以外,还经常组织参观活动。

1959年6月底,我们都做了论文答辩,苏联的论文答辩是很严格的,事先论文要审查,要校外专家评议,最后还要有六七位教授来听取你的报告,最后给你评分。我们中国同学的评分都很好,我本人获得了优秀,我的毕业证书是带红字的优秀证书。