拍案惊奇

帮商家“刷单炒信”牟取佣金,醉驾撞车后当场饮酒抗拒检测,与兄弟虚构债务抵押房产逃避执行——刷单、补酒、做抵押,这些看似“取巧”或“应急”的行为,却因漠视法律规则、挑战司法权威而招致刑事惩罚或法律制裁。

法官提醒,网络空间并非法外之地,执法过程不容干扰戏弄,司法执行严禁恶意规避,任何试图欺骗法律、逃避责任的行为终将自食其果。

刷单炒信

●帮淘宝店刷单1.3万笔

●五人团伙被判非法经营

2023年8月至2023年10月期间,被告人廖某建雇佣周某荣、曾某洲、杨某雄、彭某4人,通过租赁“淘宝排单系统”,共同运营淘宝刷单业务。

他们以每一个订单收取佣金8元的价格,帮助商家“定制”刷单计划,向刷手发布刷单任务,并通过刷单系统进行统一管理。其中,曾某洲、周某荣、杨某雄负责对接商家和刷手,彭某负责财务。

截至案发时,廖某建与周某荣、曾某洲、杨某雄、彭某共帮助47家淘宝店刷单13289笔,收取商家佣金(即非法经营数额)共计10.6万余元。

地点:广州市天河区人民法院

结果:本案中,被告人廖某建等5人租赁刷单平台,提供有偿“刷单炒信”服务,组织刷手制造虚假交易、发布虚假好评,提升网店经营者的销量、信誉和排名,欺骗和误导消费者。并为47家网店完成刷单1.3万余笔,非法经营金额达10.6万元。根据《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定,应以非法经营罪定罪处罚,且5人非法经营金额已达到5万元以上,属于“情节严重”情形。

综合各被告人的犯罪情节、认罪态度和主动退赃的悔罪表现,法院依法以非法经营罪判处主犯廖某建有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金2万元。其他被告人均被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金6千元至2千元不等刑罚。

法官说法:网络不是法外之地。商家应诚信经营,通过提升商品质量和服务水平赢得消费者信任,方为长久之计;“刷手”也别充当帮凶,切勿因小失大;消费者需擦亮眼睛,别被假象迷惑,在网络购物时,要多渠道了解商品信息,参考真实用户评价,必要时可向监管部门举报可疑行为,携手共同营造诚信、健康的互联网消费环境。

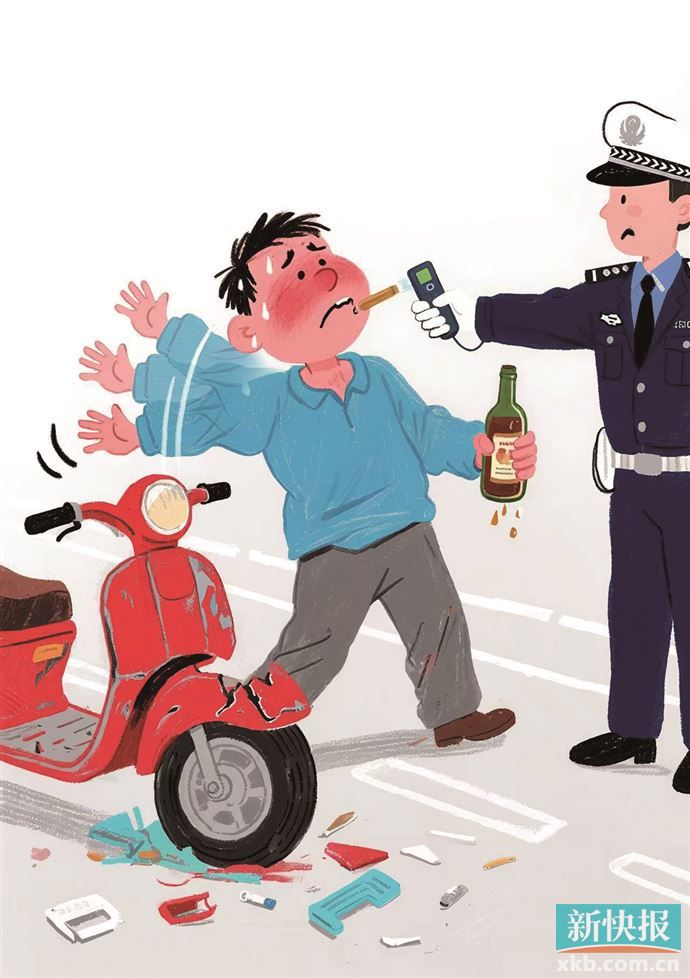

饮酒驾驶

●醉驾撞车后再饮酒拒检

●危险驾驶罪拘役三个月

2023年10月31日,苗某某饮酒后驾驶着无号牌三轮摩托车行驶在路上。行至深圳市深汕特别合作区某镇某村路段时准备倒车,突然,车辆尾部撞到被害人张某某停放在路旁的车,张某某的车身左侧遭到损坏。

事后,苗某某为逃避法律追究,在公安机关依法检查时当面又故意饮酒,还拒不配合呼气式酒精检测,逃避、阻碍公安机关依法检查,被公安机关强制带至医院提取其血液用于鉴定酒精含量。

经司法鉴定所鉴定,苗某某血液中酒精含量为297mg/100ml。苗某某被羁押后办理取保候审,经多次传唤,无正当理由拒不到案,后在福州延平车站站台被抓获。经交警部门认定,苗某某负道路交通事故的全部责任。

地点:深圳深汕特别合作区人民法院

结果:深圳深汕特别合作区人民法院生效裁判认为,苗某某为了掩盖驾驶前已经饮酒的事实,故意在公安机关依法检查时二次饮酒,且拒不配合呼气式酒精检测,后经公安机关强制带至医院提取其血液鉴定酒精含量。

经鉴定,其血液酒精含量已超过200mg/100ml,该鉴定结果可以作为认定其醉酒的依据。且其具有造成交通事故并负事故全部责任,事后逃逸、阻碍公安机关依法检查等从重情节,故以危险驾驶罪判处苗某某拘役三个月,并处罚金五千元。

典型意义:“开车不喝酒,喝酒不开车”这一重要原则已经逐渐深入人心,但仍有人对喝酒开车这件事抱有侥幸心理。

本案严格遵循了酒后开车造成事故被查后二次饮酒的处理规则,以查获后血液酒精含量鉴定意见作为认定其醉酒的依据,并综合犯罪情节,严格贯彻宽严相济的刑事司法政策,“当严从严,应宽从宽”判处刑罚,有助于彻底堵死企图“钻空子”的醉驾嫌疑人的侥幸心理,震慑潜在的醉驾行为,保障人民群众的生命财产安全。

恶意串通

●为逃避债务虚假抵押房产

●合同无效抵押登记被涂销

2015年1月底,陈甲与某水产店结算时,陈甲欠货款62.9万元,并出具欠条进行确认,承诺自2月起每月偿还3万元。

同年5月21日,陈甲及配偶陈乙(双方于2016年离婚)与陈丙(陈甲同胞兄弟)签订《借款协议》《房地产抵押合同》,对二人与陈丙发生于2010年至2015年期间的转账及现金借款进行结算,确认二人向陈丙借款80万元,于2018年5月30日前归还,以涉案房产作为抵押物并办理了抵押登记。

由于陈甲未依约偿还货款,某水产店提起诉讼,生效判决判令陈甲限期偿还所欠货款及利息。但陈甲迟迟不履行义务,因此某水产店向执行法院申请拍卖登记在陈甲名下的涉案房产。

陈丙却依据前述合同,以陈甲未偿还借款100万元及利息为由,提出执行异议。

2023年11月,某水产店向法院起诉请求确认上述《借款协议》《房地产抵押合同》无效。

地点:湛江市霞山区人民法院

结果:湛江市霞山区人民法院一审认为,首先,陈甲、陈丙就《借款协议》约定的借款大部分以现金交付的主张,并没有提交证据加证明,对于结算方式、结算过程也没有合理说明,二人对是否有偿还约定借款的陈述前后矛盾。

其次,在《借款协议》所约定的还款期限届满及超过诉讼时效的情况下,陈丙仍没有提出行使抵押权,不符合常理。

第三,陈甲怠于偿还所欠货款,却与陈丙对二人5年以来的借贷金额进行结算,并以其名下房产办理抵押登记,并非在双方债权产生伊始即设立抵押权,属于明知自己负有大额债务未予清偿而作出导致对外偿债能力下降的行为,损害到某水产店的合法债权。

综上,《借款协议》《房地产抵押合同》应属于“恶意串通,损害第三人利益”的合同无效情形,遂一审判决确认无效,同时判令陈甲、陈丙共同办理涂销涉案房产的抵押登记手续。湛江市中级人民法院二审维持原判。

典型意义:司法实践中,近亲属之间的借款并不鲜见,近亲属之间通过虚构民间借贷关系来虚设债务转移财产损害第三人合法权益的情形也时有发生。

本案通过对借贷事实、抵押权行使情况、债务人清偿能力等进行全面审查,依法辨识亲属间借贷事实的真伪,进而否定合同的效力,对为逃避债务而虚构债权债务的行为作出否定性评价,在评判债务人此行为为道德所不允、法律所禁止的同时,引导债务人恪守“欠债还钱”的公序良俗及契约精神。

■采写:新快报记者 高京 毛毛雨 通讯员 钟晓丹 魏碧湖 粤法宣