目前,防控“双热”的一项重要工作便是灭蚊。在广州黄埔区有这样一家“蚊子工厂”,这里飞出来的蚊子,不但不会传播病毒,还可以控制蚊群繁殖,达到降低蚊媒病毒传播的效果。简而言之,就是让公蚊感染一种共生菌,再将其释放到野外,它们与母蚊交配产生的后代不能正常生产,从而到达控制蚊群整体数量的效果。

据广州威佰昆生物科技有限公司副总经理兼技术总监龚君淘介绍,这项“以蚊治蚊”的技术由中山大学教授、蚊媒及蚊媒病防控专家奚志勇教授于2005年全球首创。目前“蚊子工厂”一周能生产500万只公蚊,投放成本在2元/㎡左右,投放三周内可以让投放区蚊群数量降到对比组的50%左右,6到8周可以降到80%,成效能持续一年。

■采写:新快报记者 李应华 实习生 王周圻 ■摄影:新快报记者 郭晴

神奇共生菌

令蚊子“绝后”还能“免疫”病毒

奚志勇教授的“以蚊治蚊”技术,其核心是使用昆虫显微胚胎注射法,建立沃尔巴克菌与蚊媒的共生。据介绍,大自然中普遍存在昆虫共生菌,其中就包括沃尔巴克菌,昆虫一旦感染这种共生菌,就会诱导雄虫的精子不育,感染之后的雄虫与雌虫产的后代,就不能正常生产。

与其他灭蚊技术相比,基于沃尔巴克菌的“以蚊治蚊”技术具有高效、生物安全风险极小以及绿色零污染的特点。“与最常见的喷洒药物对比,这个办法针对性更强,不会伤害其他昆虫,更不会筛选出环境中抗药性的蚊子。”龚君淘说,除了让蚊子后代“不育”,人工转染的沃尔巴克菌还能建立蚊虫对蚊媒病毒的“免疫屏障”,使得病毒在蚊子体内复制增殖的能力大大降低,从而降低登革热等蚊媒病毒的传播。该技术每平方米治理成本在2-3元,持续效果可以长达一年。

神奇工厂

雌蚊喂羊血多产卵,雄蚊喂糖水保体力

白纹伊蚊是国内主要传播登革热的蚊子种群,因此,奚志勇及团队研发的目标就是将它们变成白纹“益蚊”。这些“益蚊”是如何生产出来的?

新快报记者走进了生产车间,一探究竟。在这里,雄蚊和雌蚊被关在一个个铁笼中专心交配。交配完成后,研究人员会给蚊子喂食羊血,1万多只雌蚊一顿可以消灭十几毫升的血。吸饱血后,雌蚊就会产卵。

然后到了最关键的一步,科研人员需要耐心打磨比头发丝还细的石英针,来改造长宽都不足一毫米的蚊卵,把从果蝇、伊蚊和库蚊体内提取的沃尔巴克氏体,导入白纹伊蚊体内,最终让白纹伊蚊成功“带菌”。

接下来,就是进行雌雄分离。自动化机械臂会精准分拣蛹虫,自动蚊蛹雌雄分离机筛选出雄蛹,误差率低于0.5%,最终羽化得到的雄蚊误差率低于0.3%,龚君淘介绍。

这些“带菌”的胚胎孵化后,会进入幼虫饲养车间。

雄虫虫蛹羽化大概需要48小时,工作人员会用吸了糖水的海绵为幼虫提供能量,让雄虫达到能量需求,在野外释放后保证交配效率。据统计,交配后的雌蚊可以多次产卵,交配一次可减少两三百只蚊子出生。

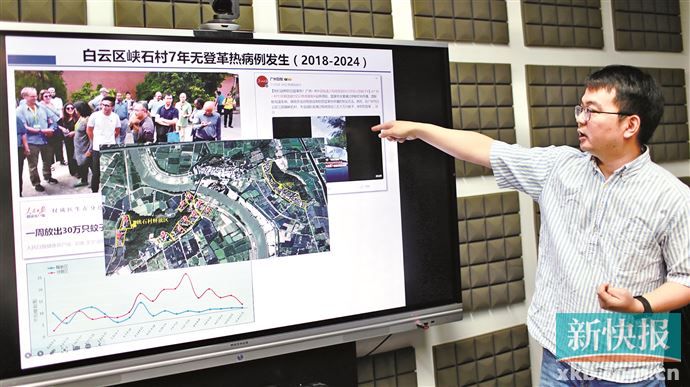

白云区江高镇峡石村:放了七年蚊子,登革热零病例

这些“益蚊”,在白云区江高镇峡石村已经被应用,这里也是广州市内唯一一个持续开展“以蚊治蚊”生物技术防控登革热的村。过去的7年中,每到登革热高发期,就有一群被村民戏称“蚊佬”的人前来防蚊。数据显示,试点区域内蚊子密度显著降低,村内白纹伊蚊的控制率常态化超过90%,7年未发生一例登革热病例。龚君淘说,一般情况下,通过该项技术三周内蚊子数量可减半,6-8周内野生蚊群密度能骤降80%以上。

“‘以蚊治蚊’的第一年,村里就没再发生登革热,久而久之,村民们对团队人员很熟悉了。”村干部告诉记者,当初为了让村民克服“防蚊”疑虑,防蚊团队还拿来一个装满“益蚊”的箱子,让大家把手臂伸进去感受。

“村民挺好奇,更多人有点害怕。”峡石村党总支纪委委员周敏健告诉记者,当时村委会主任第一个把手伸进箱子,在他的带动下,村民纷纷尝试,“伸进去以后发现,真的跟一般蚊子叮咬吸血的感觉不一样。”

释疑

让蚊子绝育会影响生态平衡吗?

有人担忧,蚊子本是生物链中的天然一环,“益蚊”绝育的方法是否会将它完全灭绝,令生态链遭到破坏。

“事实上,让蚊群完全灭绝是做不到的。”龚君淘解释,技术针对的是白纹伊蚊。叮咬人的蚊子有多种,这些“益蚊”只会投放在人类居住区,而存在于野生环境中、不起传播疾病作用的蚊子,都不会受到影响。