“中国的东西,我觉得有许多可以帮助未来世界改正的。”

——许倬云

如果没有任何变故,再过一个月,就是著名历史学家许倬云先生的95岁生日。可惜,在2025年8月4日,他驾鹤仙去。

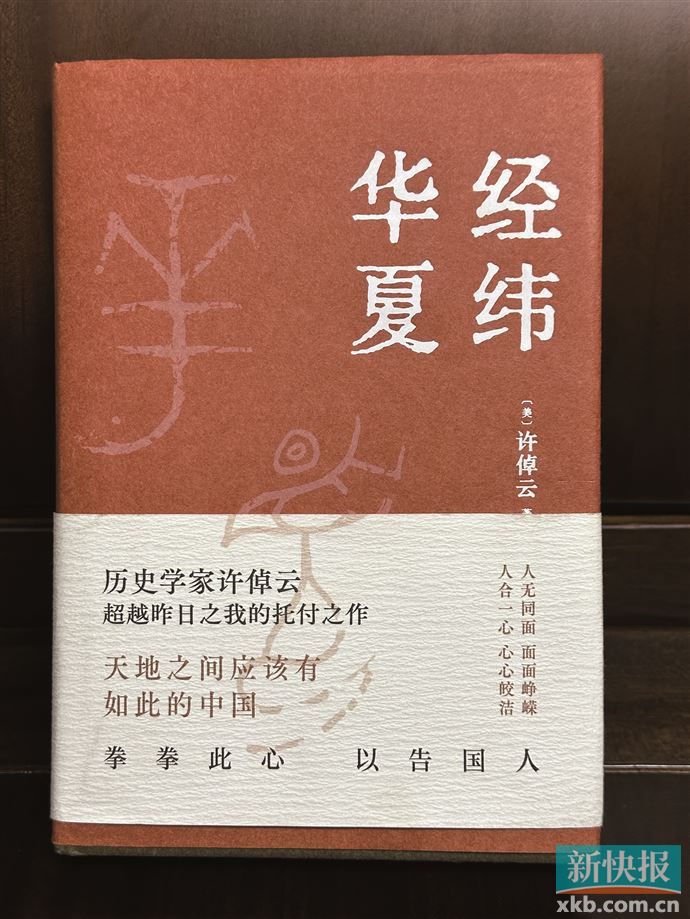

许倬云一生伴随“特殊性”,而这种特殊既有先天的“不足”,又有后天生活的优越,而这些“特殊性”促使他一路探索不同于别人的思考方式。从大陆到台湾,从中国到美国,他求索于中西文明的交汇,最终形成了他引以为傲的“大历史观”,数十年的钻研,可谓著作等身,《西周史》《汉代农业》《中国文化的精神》等著作影响一代人,但其中,从《万古江河》到93岁写就的收官之作《经纬华夏》两本著作正好构成了他完整清晰的历史观与世界观。

■新快报记者 梁志钦

1

虽患先天疾病

但专心读书

许倬云生于1930年9月3日,江苏无锡人。由于先天疾病,从小行动并不自如,因而,少年时期的许倬云所接受的并非正规教育,但在他看来,正因为小时候不能上学,反而比别人更早开始接触中国的经典。这有赖于他出身名门,其父亲在清末民初均任要职,家里丰富的藏书成为了许倬云小时候最珍贵的精神粮食。在十岁左右,许倬云开始一边读白话文,一边也试读浅近的文言文。无人教导,自行摸索,如果摸索错了,父亲随时可以指导。到十三四岁时,基本上古文阅读没有困难,也可以用古文撰写短文。

他曾回忆写道,“当时,我心无旁骛,唯有专心读书。清朝改革科举以前的传统教育,一个十二三岁的孩子足以考秀才,其程度就可以写议论文、诗词。我的进程,按照年龄,似乎并未严重耽误。”

十三岁的许倬云,常读报刊上刊载的政治学、经济学等不同专业教授以及大报名刊重要作者们写的讨论文章。他坦言,在那个时期对费孝通、周鲠生、吴宓等人物的文章尤为钦佩。而钱穆的《国史大纲》的出版,更让许倬云对中国历史有了不一样的认知。

但需要一提的是,在这期间,许倬云也并非“独学无侣”,他有任何疑问,同样表现出色的兄弟姐妹均为他提供了到位的帮助。他的弟弟许翼云甚至“扮演了他的手脚”,如此的求学热情与家人的协助,许倬云很快便与同龄人的学识同步,甚至对古典文化、近代社会科学方面的吸收,比别人更早起步三四年。十五岁的许倬云进入辅仁中学,接受正式的教育。

2

地理因素下的“大历史”观

到了大学期间,许倬云从一开始的外文系转入历史系,开始接触考古学、民族学。无论是上学期间,还是到了史语所工作,劳榦的秦汉史、严耕望的隋唐史、全汉昇的经济史对许倬云都产生了较大影响,使得他学习历史取向与一般大学的历史系学生颇为不同。

他曾言,“考古学是要从一块瓦片、一件石刀,去推测许多书上不见记载、石头上也无迹可寻的现象——这些工具是如何生产、制作成型的,又是谁在使用?遗址是谁在何时、以何种方式建造,又是因何毁弃的?考古地层一层层摞上去,其转变的过程、演化的历史,又该如何解释?”如此的历史观,几乎贯穿了他的一生。

他认为自己的思考是文化的、社会的、常民的,他认为的演变是渐变的,对于长期的历史而言,个别人物的变化是最小的影响因素,而文化的变化更重要,最为久远的影响则是地理因素。如此思考问题的方式,其着眼点是长程的“大历史”。

3

从世界看中国,再从中国看世界

在完成了《万古江河》这本巨著,尝试探寻“‘中国’是从哪里来”之后,许倬云尝试剖析“我们究竟该如何找到安身立命之所?”在93岁耄耋之年,他一改以往的历史研究方法,基于考古成果的启示,跳脱出中国内部王朝更迭的叙述,用“大历史”的观看视角和平实诚恳的语言,他带着泪水与欢笑,立足于“经”“纬”,从世界的“大地图”中重新讲述一个属于中国的故事。

正如考古学者、中国社会科学院研究员许宏在该书的《推荐序》中写道,“如果说《万古江河》还‘大多是中国文化圈内部的演变’,那么,《经纬华夏》则是要‘从世界看中国,再从中国看世界’了。”

从陆地的最高点喜马拉雅山开始,向东南展开,处处都有高山峻岭,也处处都有湖泊河流;在这山河荟萃之处,清晨云气环绕山峦,黄昏暮霭渲染江湖——这些变化无穷的云舒雾卷,都犹如飞龙满天,在中国大地上翱翔。

正是借助这些云舒雾卷的古代文化遗留,许倬云在《经纬华夏》中推演出了在这广大的山峦峡谷之中,古代先民如何共同生活,又如何来去移动。“四千两百年前,因为一次全球性的长期寒冷、干旱气候,山东渤海湾一带原本繁荣的龙山文化,被迫往南、西两个方向迁移:往西扩散到山西盆地,后来发展为殷商的一部分;往南进入长江流域造就了后世的荆楚与吴越。”许倬云如此地以时间线索与地理变化交织出的文明史,为后世提供了不一样的历史视角——要告诉世人,历史的真实在于“历史中的变化以及变化中的历史”互相融合。

许倬云曾说,“中国的东西,我觉得有许多可以帮助未来世界改正的。”

正如他曾多次提到——

我盼望:中国能站起来,在世界上扮演一个大国应有的角色。

我愿意看见:中国以世界上大国之一自居,对内使同胞们安居乐业,对外是一个力量,自己不称霸。

许下心愿:希望《礼运·大同篇》那个“大同世界”的梦想,早日在中国落实。

[人物介绍]

许倬云

(1930-2025)

江苏无锡人。最具影响力的史学大家之一,匹兹堡大学历史系荣休讲座教授,台湾“中研院”院士。

1962年获芝加哥大学博士学位。先后执教于台湾大学、匹兹堡大学,受聘为香港中文大学、夏威夷大学、杜克大学、香港科技大学、南京大学讲座教授。

1986年当选美国人文学社荣誉会士,2004年获美国亚洲学会杰出贡献奖,2020年获“全球华人国学大典终身成就奖”,2023年获“影响世界华人终身成就大奖”。代表作有《西周史》《汉代农业》《万古江河》《中国文化的精神》《说中国》《中国古代文化的特质》《经纬华夏》等。