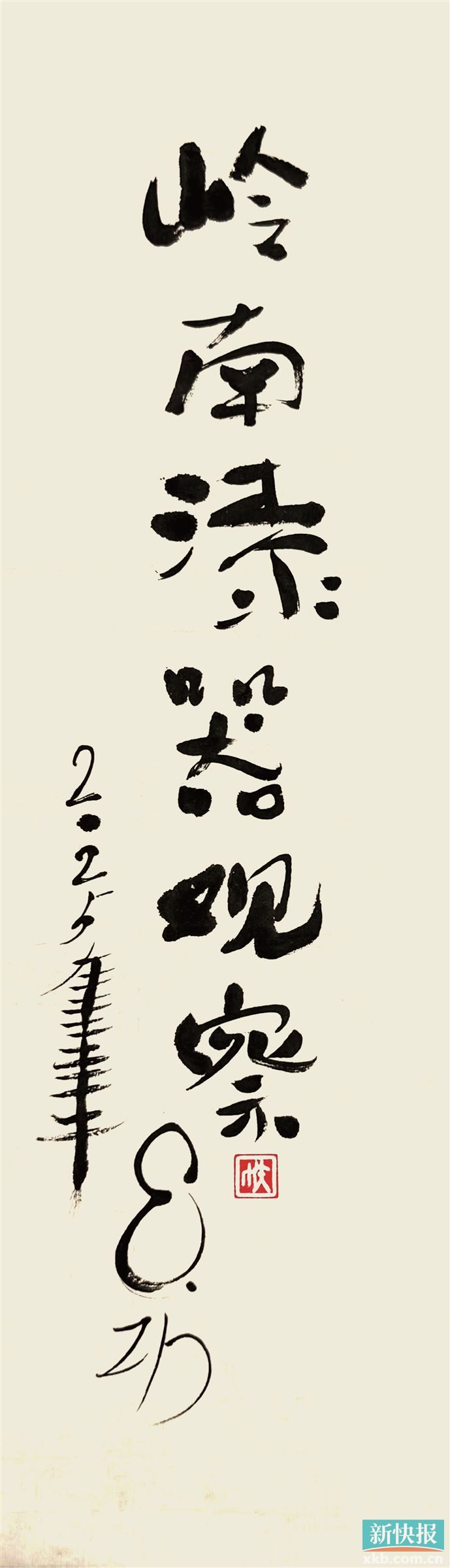

8月5日,由广东美术馆主办的“器物之外——漆艺的诗与思”展在广东美术馆新馆开展。本次展览核心主轴是对“漆艺的传承与创新”这一宏大命题的深入探索。为此,展览通过唐明修、谢震、张温帙、郭小一、施鹏程这五位艺术家各具特色的创作路径构建了一个多维度、立体化的艺术对话空间,呈现了漆艺在当代的多元可能性。广州美术学院教授张温帙接受新快报收藏周刊记者采访时表示,“大漆因其材料的特殊性,耐用性以及丰富的可塑性,它是走进生活最好的艺术媒材。”

■收藏周刊记者 梁志钦 实习生 张芃昕

没有设计的艺术

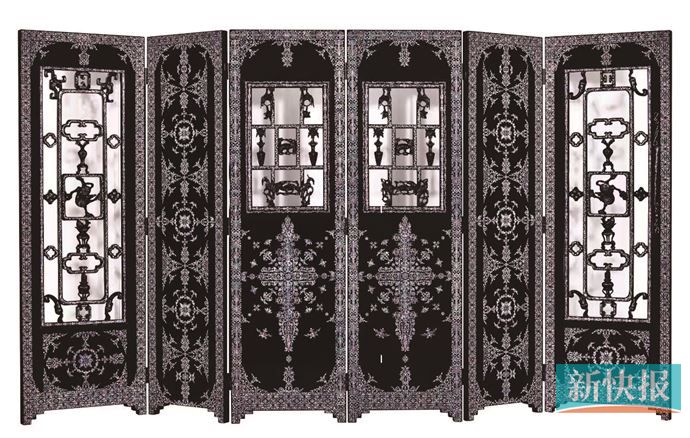

难以融入现代生活

在这次展览中,张温帙的作品《西关故事·闺房的夜晚》引起了关注,该屏风生动演绎了中西文化融合的当代艺术精神。张温帙从广州西关老屋独具风情的西洋风格满洲窗中汲取灵感,创作出这件演绎本土历史文化与风土人情的作品。这件作品采用大漆螺钿镶嵌工艺精心制作,巧妙融合中国传统螺钿镶嵌技艺与韩国高丽时代螺钿工艺的精髓,从巴洛克风格中汲取灵感,融入其灵动多变的艺术韵味,同时借鉴洛可可艺术的精髓,运用曲线设计,展现出纤弱娇媚、华丽精巧、甜腻温柔、纷繁琐细的独特风格。作品追求华美闲适、豪华富丽、光泽闪烁、绚丽多彩、雍容繁缛的艺术境界,尽显极致美感。

张温帙表示,漆艺本来就是艺术中的“黄金”,它属于高贵的艺术门类,并非普及型艺术。在清代以前,它是属于达官贵人的用品,代表富贵与奢华,更重要的是它背后代表一种深厚历史与文化。

张温帙告诉记者,没有艺术的设计就没有灵魂,而没有设计的艺术难以融入现代生活,艺术介入日常生活是生活美学的表现。“纯艺术的表达是形而上的追求,而体现生活美学功能则是形而下的体现,要同时把形而上与形而下相结合才得以让艺术发挥出更强大的生命力。”她进一步分析称,“大漆(又名生漆)因其材料的特殊性,耐用性以及丰富的可塑性,它是走进生活最好的艺术媒材。通过漆艺的创作,可以把艺术最美的一面奉献给人民,这就是漆艺历经千年而依然发挥其美学价值的原因。”

用漆箸盒和漆画

书写生命情感

漆,作为一种承载着数千年东方文明记忆的古老媒材,其温润如玉的光泽与深邃内敛的质地早已超越了单纯的物质属性,并随着时间的推移逐渐升华为一种独特的文化基因与美学符号。

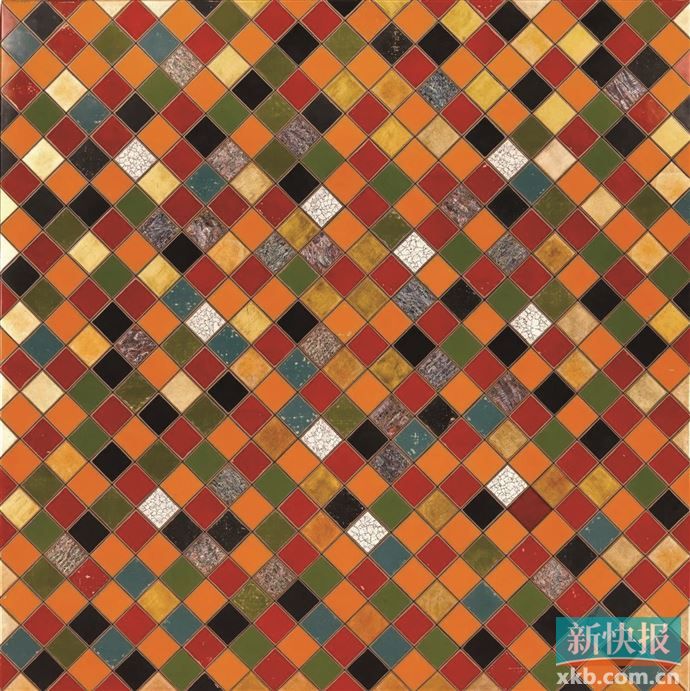

在张温帙的其他漆艺作品中,传统文化元素常常被融合运用,她认为,当代文化元素与符号必须在代表东方艺术之国的传统文化中寻找,深究中华民族之魂。其中,书法一挥而就的表现方式,就让她领悟到气吞山河的态势,启发了她的创作灵感,这当然与她出生于书香世家有关,从小在父母练习书法时耳濡目染,并在父亲严格监督下提笔练字,也练就了她在书法方面的“童子功”,这一脉络直接成为后来创作《圣书》系列的核心关联。张温帙尝试直接在漆板上悬臂书写,传统书法赋予了她这一系列作品的文化灵魂,其中,《圣书·银16》大漆乌木箸(筷子)系列,延续了漆画《圣书·银16》风格,用漆箸盒和漆画书写生命情感。她的《新圣书》展现楚美学的惊彩绝艳,而《楚骚回响·大漆乌木箸》融合了楚汉艺术如彩绘人物车马出行漆奁与现代生活美学,带来了独特审美体验,楚汉艺术承载着神秘浪漫,是中华文化的重要部分。张温帙以大漆为媒,融合了漆艺术语言与工艺表达,并运用书写性绘画手法,超越文字与无字书写,演绎当代艺术观念。

艺术家

不应固守在一种材料上

谈及现在很多年轻人没办法以漆艺创作为生时,张温帙坦言自己也不可能只做漆艺并以此为生,尽管她的作品在市场中,漆艺作品的价格是最高的。“一般的作品价格几乎是其他同等水平高低的艺术品类的近十倍。”但她认为艺术家应该要用全面的眼光看世界,大漆只是艺术创作中的某一种材料,艺术家不应固守在一种材料上。在这方面,她确实是一位创作比较全面的艺术家,除了有漆艺的创作外,还有陶瓷、雕塑以及公共艺术等。

她建议,“假如一些年轻人真的铁了心以漆艺为生,那么我会建议他们找准一样生活用品来做,比如只做漆杯子或者跟生活结合的某一种用品,把这样的产品做极致,未来每一个人能够跟他们买一件漆杯子或者一件用品,那市场都是十分庞大的。”

阳江漆器:

教儿揾条生计路

学会手艺漆皮箱

清末民初,阳江的漆皮箱、漆枕开始备受海外关注,形成了民国初期阳江漆器的独特面貌。据资料显示,二十世纪初,一条法国的商船在海上打捞一只漆皮箱,开箱看,内藏法国文书一批,箱内滴水不沾。由此阳江漆器名声远扬海外,深受外国商人青睐,阳江漆器也因此而日益兴隆,生产漆器的作坊也遍布阳江城乡,阳江城曾一度流行民谣“教儿揾(找)条生计路,学会手艺漆皮箱”。

中华人民共和国成立后,阳江漆器更上一层楼,品种繁多,出口世界各地,在二十世纪六七十年代,曾一度成为广东省出口创汇大户,是广东省出口的一面“红旗”。1975年,阳江漆器工艺厂专门成立“漆器新涂料开发研究小组”,研究油漆开发,终于,1976年10月,成功试制出合乎漆器工艺要求、能够代替大漆的新涂料——阳江漆。从这时开始,拉开了现代漆艺中“大漆与腰果漆之争”的世纪学术论题。

随着时代变迁发展,漆器的实用功能逐渐被市场上其他材质生产出来的产品取代,产品设计也开始不能满足消费者的审美需求,阳江漆器逐渐退出了消费品市场。

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜 实习生 张芃昕