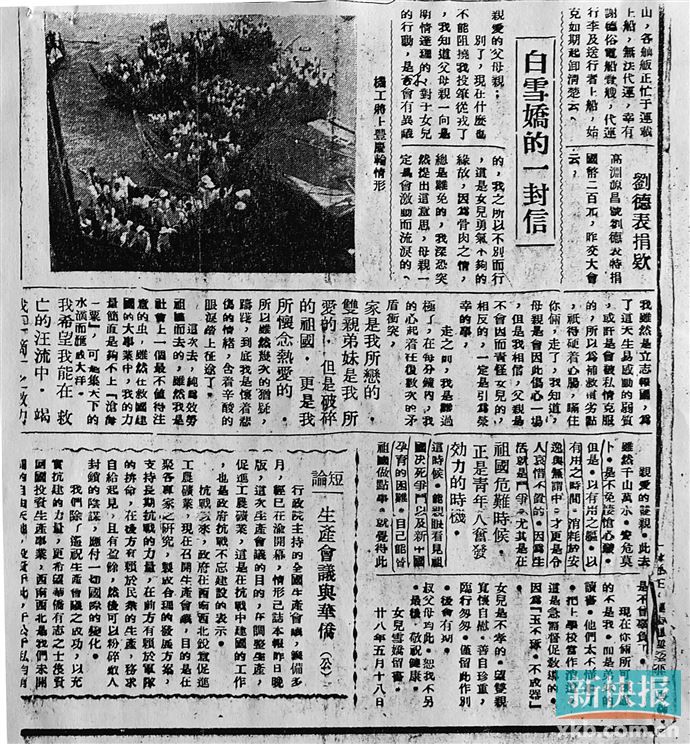

1939年5月,马来亚槟城码头人潮如涌,《义勇军进行曲》响彻云霄。25岁的白雪娇站在即将启程的南侨机工队伍中,望向码头上父亲孤独挥别的身影,泪水模糊了视线。这位出身南洋富商家庭的女儿,留下一封未曾寄出的家书,踏上归国抗战的征途。“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但是破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。”——一张薄笺,寥寥数语,是一个女儿最后的温柔,更是一代华侨儿女最深重的家国誓言。从南洋闺秀到滇缅路上的巾帼机工,从槟城初升五星红旗的勇者到广州教坛默默耕耘的园丁,白雪娇用她的一生,写就“华侨赤子心,拳拳报国志”的壮美诗篇。

■本版统筹:新快报记者 潘芝珍

■本版采写:新快报记者 潘芝珍 李斯璐

通讯员 华 声 肖 文

■图片由受访者提供

勇赴国难 富家千金的非凡抉择

在槟城华侨社会,白雪娇曾是名副其实的“天之骄女”。家境优渥、中西并育,她早年曾回国就读集美学校与厦门大学,是人们眼中知书达理、温婉娴静的大家闺秀。若无战乱,她或许会继续书写南洋世家安稳优渥的日常。然而,1937年卢沟桥的炮火,震碎了她原本平静的人生。

“母亲后来告诉我,那天她在华文学校教书,广播里传出北平沦陷的消息,整个教室霎时寂静。她望着学生们清澈的眼睛,忽然明白:再优越的生活,也护不住一个风雨飘摇的祖国。”女儿陈耿凡复述母亲当年的讲述,语气依然动容。此后,白雪娇毅然加入槟城筹赈会,组织义演、义卖,带领学生宣传抗日,将爱国种子深植于侨胞少年心中。

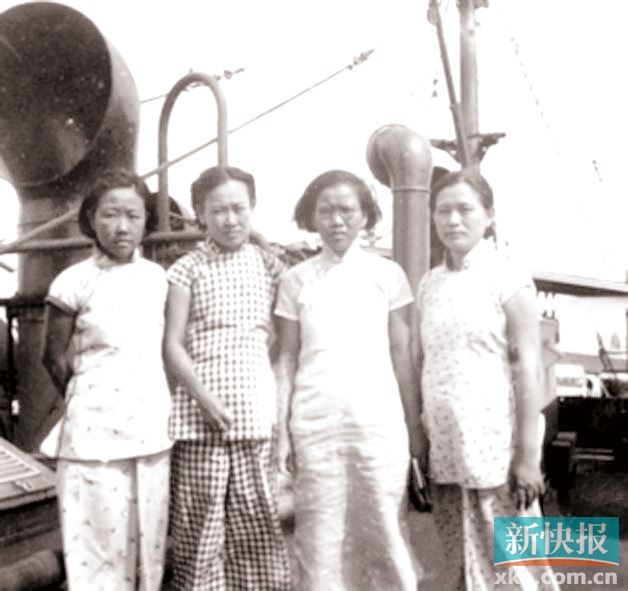

当“南侨总会”招募机工回国支援的消息传来,白雪娇毫不犹豫,决定报名。然而,“仅限男性”的招募条件,成为她报国路上的首道难关。

“与其隔岸观火,不如投身战斗。”她以诗人蒲风之言明志,悄悄化名“施夏圭”——取母姓“施”,“夏”为华夏,“圭”喻归返,暗藏“私下回中国”的决心。瞒着至亲,她将衣物、书籍悄悄转移,为这场“叛逆的远行”做足准备。

直至出发当日,她因折返取路费,终于与已知情的父亲撞个正着。“外婆哭着拉她,外公说‘月亮再亮也晒不了谷子,上前线是男人的事。’”陈耿凡语音低沉,“可母亲跪倒在地,说:‘国难当头,没有国家,何来小家’,挣脱亲人阻拦,毅然汇入出征队伍。”

当地报纸记录下这历史性的一刻:“一女勇士冲破人群,汇入抗日洪流,她便是白雪娇。”码头三个小时,父女相顾无言。唯有启航汽笛鸣响时,父亲那句“活着回来”,成为她一生最沉的牵挂。

滇缅铸魂 烽火路上的巾帼脊梁

抗战全面爆发后,1939年,中国沿海的港口全部失陷,唯有地处西南怒江峡谷中一条用血肉铺就的“滇缅公路”,成了唯一的国际援助运输大通道,被誉为“抗战输血管”。3200多名热血华侨青年组成著名的“南侨机工”,分批踏上归国的轮船,奔赴抗日战场,迅速成为一支重要力量,担负了滇缅公路上九成以上的物资运输任务。

“这些南侨机工来自不同的家庭,有的是富裕人家,有的双亲年迈,有的是新婚的丈夫,也有的是几兄弟一起上战场,还有女扮男装的……第一批队伍出发的日子正好是大年三十,正是阖家团圆的日子,他们全都是舍家弃业,奔赴国难。”

这条穿越怒江峡谷的公路,全程1146公里,翻越50多座高山,横跨6条大江,路面崎岖不平,随时可能遭遇日军轰炸。陈耿凡告诉记者,在两年多的时间里,3200多名南侨机工中有1000多人牺牲在滇缅公路上。他们牺牲时平均年龄不到23岁。“1100多公里的滇缅公路,平均每公里就有一名机工长眠于此。南侨机工为抗战所付出的代价,应该受到人们的特别敬仰。”老人语音哽咽,“在华侨支持祖国抗战的过程中,人数最多、影响最大的群体之一就是南侨机工。”

怀着满腔报国热血,白雪娇成为3200多名南侨机工里4名女机工中的一员,穿越在滇缅公路上,风餐露宿,缺医少药是常态。不畏艰险的白雪娇一心渴望到一线参加抗战,几经辗转到达重庆,与八路军驻重庆办事处的负责人邓颖超取得联系并表达了要奔赴延安前线的愿望。“邓大姐跟她说,延安的路被炸得厉害。要抗战不一定要到延安去,到处都可以抗战。在邓颖超的建议下,妈妈转赴成都就读齐鲁大学,并参加了华西大学等五个大学组成的学生抗日宣传队,徒步沿着川北慰问难民、伤病员,宣传抗日。其间,她还采写了一些关于祖国抗战的报道,寄回槟城并发表在报刊上,以笔为戈,让更多人支持抗战。”

赤心未改 槟城红旗与狱中铮骨

1945年,抗战胜利的消息传至槟城。当时在华校任教的白雪娇,激动地向学生宣布这一喜讯,热泪长流——她终于兑现了对父亲的承诺:活着见证胜利。

四年后,新中国成立的喜讯再度传来。她依据《光华日报》所载图样,秘密缝制五星红旗,于10月1日在校园中毅然升起——成为槟城土地上的第一面红旗。全校师生唱响《义勇军进行曲》,欢呼雀跃,那面红旗如同希望之火,在南洋的天空下猎猎飞扬。

这面槟城的第一面五星红旗,却给白雪娇带来了灾难。英国殖民当局将她列入 “黑名单”,指控她是 “中共颠覆分子”。1950年,殖民警察闯进学校,将白雪娇逮捕,关进了集中营。

在集中营的一年里,白雪娇受尽折磨。她被关在狭小的牢房里,每天只能吃少量的发霉食物,还要接受无休止的审讯。殖民当局威逼利诱,让她承认 “罪行”,放弃对新中国的信仰,可她始终坚贞不屈:“我是中国人,热爱自己的祖国,何罪之有?”

1951年,殖民当局见无法动摇她的信念,便将她押上货轮,驱逐出境。“妈妈说,离开槟城时,她回头望了一眼家乡的方向,心里只有一个念头:回到祖国,回到那个让她魂牵梦萦的地方。”经过7天7夜的海上漂泊,白雪娇终于抵达广州港。当双脚踏上祖国的土地时,她忍不住跪地亲吻大地,放声痛哭——这是她阔别多年的故乡,是她用青春与热血守护的土地。“那一刻,所有的苦难都烟消云散了。妈妈说,她知道,自己终于回家了。”

薪火相传 一生无悔的爱国园丁

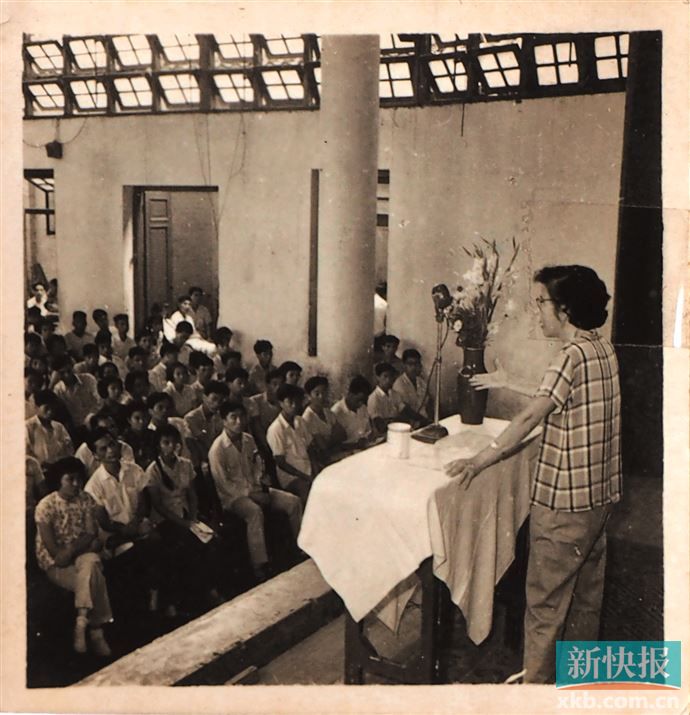

回国后,白雪娇加入中国共产党,将满腔热忱投入教育事业,先后任教于广东华侨中学、广东师范学院、广州师范学院,以三尺讲台续写报国之志。

青年时代充满英雄气概的传奇经历,白雪娇很少在女儿面前提及。

“教书育人是母亲一生热爱的事业。她以实际行动做表率,把自己的知识和精力都放在教育上。她对祖国的无限热爱,一生都没有改变。她对回国的选择,一生都无悔。妈妈从来没有跟我们说过,她的一生做过什么值得一提的大事。 她晚年评价自己是‘一生碌碌,有愧祖国’。”陈耿凡翻开母亲多年前写下的随笔《祖国情思》,感慨万千。

在陈耿凡眼里,母亲一直心系祖国,她的家国情怀根植于侨商家庭的中华血脉,并成长于父辈“潜移默化”的文化熏陶与传承中。记者了解到,白雪娇的父母当年离乡背井到马来西亚谋生打拼成功,跻身为当地橡胶业华侨富商,父亲更是陈嘉庚在槟城产业的代理人。华侨祖辈们保留了不少老家福建的生活风俗传统,还要求小辈们自小要学习中文。

“妈妈在晚年的时候,几次跟我讲过,你作为一位侨务干部,你是否理解我们那一代华侨爱国的心?”陈耿凡表示, 老一辈华侨的赤子心与爱国精神,是新时代侨务工作的宝贵财富。在实现中华民族伟大复兴的伟业中,必须弘扬和继承华侨先辈们的爱国精神和报国之志。

从1939年槟城码头的义无反顾,到滇缅公路上的铿锵车鸣;从集中营中的坚贞不屈,到广州校园里的谆谆教诲——白雪娇用一生诠释了“爱国”的深刻含义。她不仅是千万华侨儿女的缩影,更是一座精神的丰碑。如今,抗战的硝烟早已散去,但华人华侨的抗战精神永远不会磨灭,并将永远激励后辈在中华民族伟大复兴的道路上,继续奋勇前行。