“中国文人艺术的正格与变格”展览在穗举办

“中国文人艺术的正格与变格”日前在羊城晚报艺术研究院举办,展览分为五个部分,分别探讨“中国艺术的超越性精神”“中国古代士人群体的画像与幻象”“传统文人艺术在当下日常生活的存续状态”“当代墓志铭”“中国文人艺术的语言技术和技术语言”等问题,旨在探索和推动“中国的当代艺术”。

超越性精神世界更多地寄托在艺术上

第一部分是“媚道”,东晋至南朝理论家宗炳在《画山水序》里提到,“夫圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐”。由此可见,无论自然的山水,还是艺术家借“形”喻意,同样也是一种靠近道的途径,因而,这部分作品探讨了中国人的超越性精神世界,在某种角度,中国人的超越性精神世界更多地寄托在艺术上。

主办方介绍,摄影家、策展人颜长江的《纸人》,与其《崖山残卷》恰成双璧,构成探讨古典中国“巫”“史”传统的绝妙互言。大致而言,“史”由昉于北地“周文明”,偏警策人世;“巫”焕烂乎南方“楚文化”,重特达天机。数千年来南北分张而和合,“巫”“史”自相发敛抑扬,无施不可,最大限度地形塑了中国人的文化性格与精神世界。《纸人》,检视“巫”之传统,为中国文人艺术在摄影一域的深度掘进辟出生天,一时云霓漫天,百神翳其备降兮,九疑缤其并迎,中国文人摄影终见形神相亲,主客俱畅。

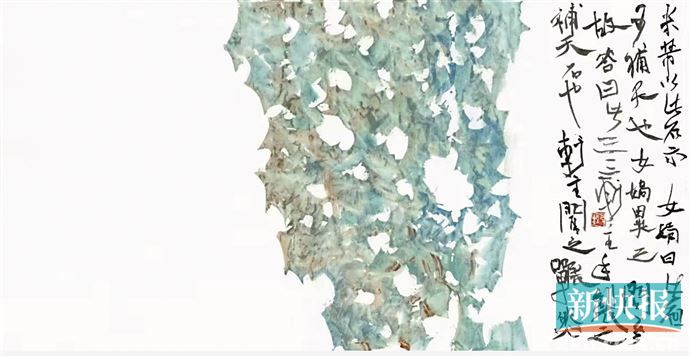

广东省美术家协会策展委员会委员、国画委员会委员张演钦作品《女娲补天所遗石》,让观众深惋于屡被遮蔽的物性与恨不得见的真性。案头把玩之太湖石,喷上镀铬漆,遂成“人工”产物。然而,它在案头时,虽以“自然物”的面目出现,但我们观看它时带有的“文化”眼光,远甚镀铬漆覆盖之后。

裸露的太湖石,能呈现“物性”吗?张演钦认为:很难。只要一摆上案头,它就被人的文化观念全面笼罩和渗透。具体来说,是“文人艺术”的观念。这层“文化镀铬漆”,远比工业镀铬漆要精密深致,且极度隐秘,尤为魅惑。裸露的石头尚且难以呈现其“物性”,那万物本源之“真性”,又该如何得见?

古代士人群像与幻象

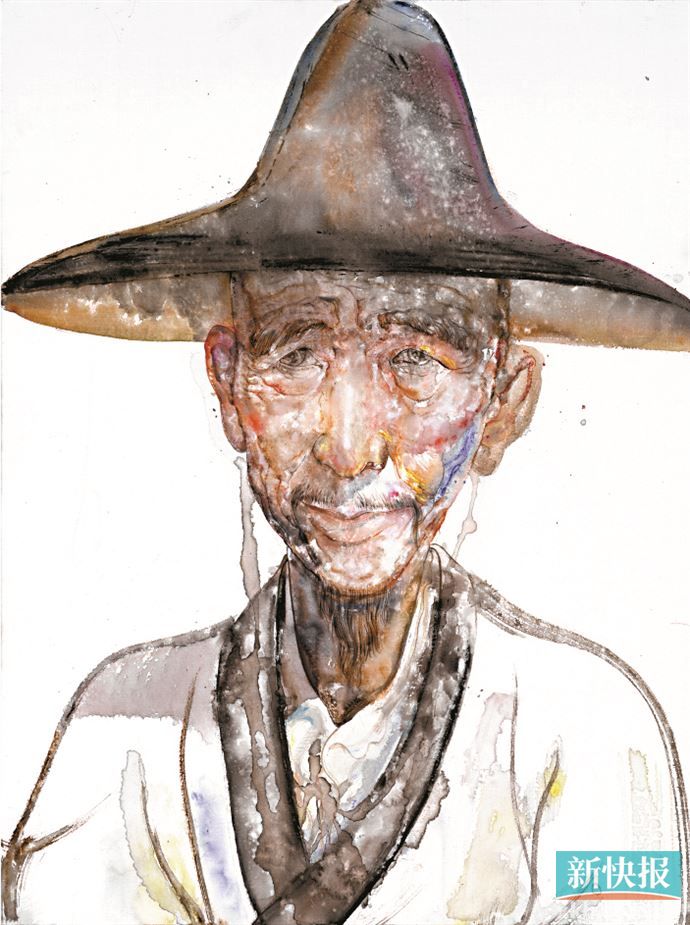

展览的第二部分是“士论”,主要探讨“中国古代士人群体的画像与幻象”。古代士人群体,是中国文化极重要的载体与象征。长久以来,人们是如何通过“写真”“写照”“传神”等艺术表达,塑造其个体形象并模铸为集体想象的?是画像,还是幻象?

广州艺术博物院(广州美术馆)院长、广东省美术家协会副主席罗奇以高超的油画技巧,将古代士人做了精细入微的刻画,可谓纤毫毕现,栩栩如生。广东省书法家协会副主席倪宽的一百士者陶塑,则全以大写意手法出之,绝去肖似,甚者形骸不全。然则——孰真?

格物致知传统与古典主义情怀

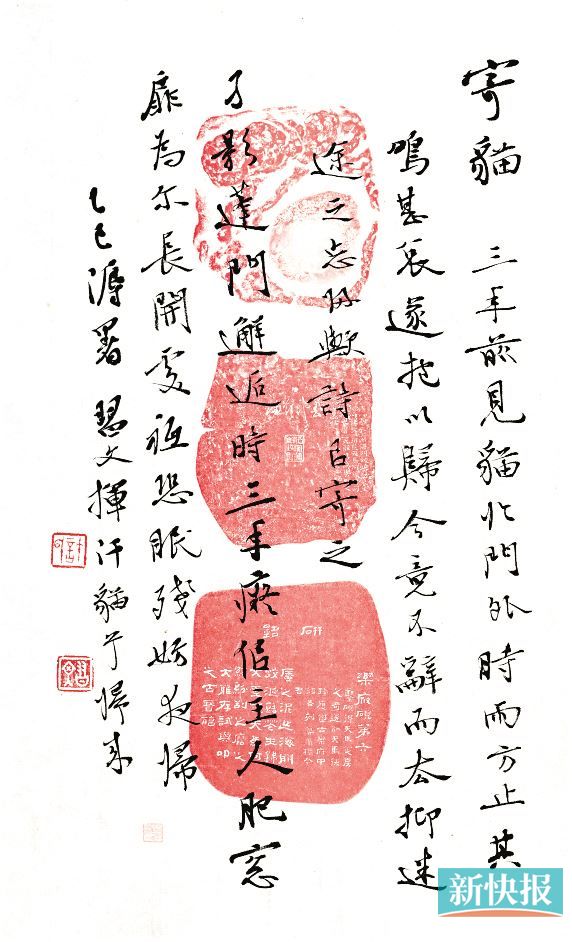

第三部分为“日用”,讨论了“传统文人艺术在当下日常生活的存续状态”。通过北京画院专业画家怀一的作品,可以了解到中国人的格物致知传统与古典主义情怀,至今尚存。诗人、书法家,广东崇正拍卖有限公司董事总裁许习文则通过自书诗作品,向观众展现了传统文人日常案头功夫里的心性自适之道。多媒体艺术家程升则以其多媒体作品,探寻传统时尚化的文化逻辑与生成机制。

“伤逝”与“双关”

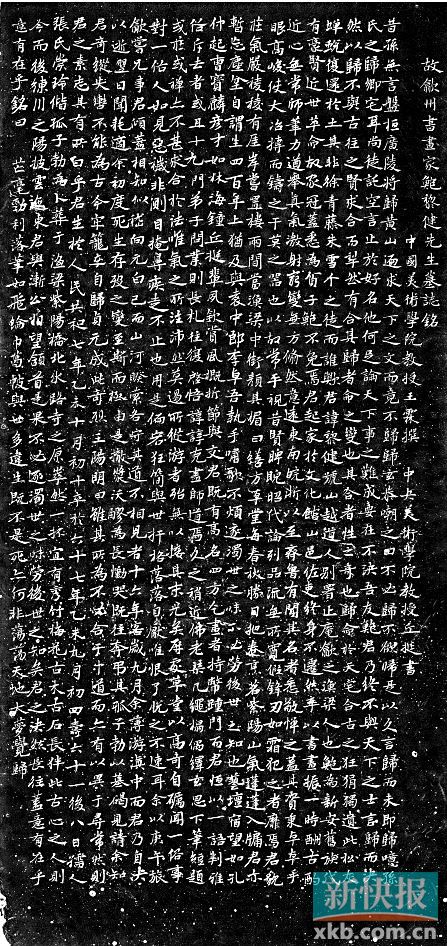

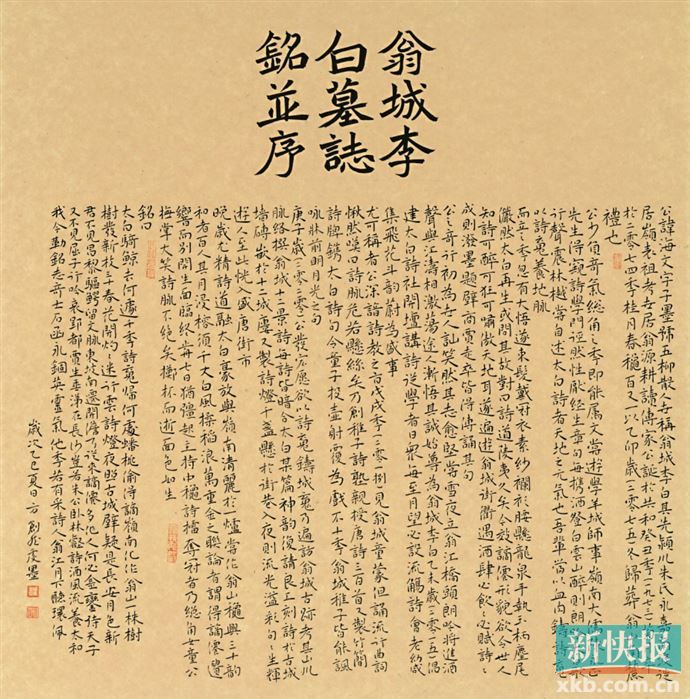

第四部分,“伤逝”。探讨“当代墓志铭”。墓之有铭,犹史之有传。一碑一碣,镌刻的不仅是生卒年齿,更是薪火相传的精神谱系。今人慎终追远,当以斯文载道,以辞章传家,使先人风骨不随形骸俱灭,令后世子孙可循典册追思。有鉴于此,羊城晚报艺术研究院特别发起文言文墓志铭撰写行动,冀以一铭勒石,力矫浇漓世风。展出当代墓志铭作品三件:《故歙州鲍黎健先生墓志铭》(中国美术学院教授王霖撰作、中央美术学院教授丘挺书写),《太然公墓表》(诗人吴化勇撰写、书法家严少飞书写),《翁城李白墓志铭》(由Deepseek撰文、广东省书法家协会副主席方创然书写。“翁城李白”真名朱海文,1977年出生,长期配合羊城晚报艺术研究院在韶关市翁城镇从事诗歌文化推广工作,在粤北拥有极大知名度,人几忘其名。古人向有提前撰作墓志铭的习惯,通过Deepseek,我们提前五十年为“翁城李白”撰写墓志铭,化赞誉为絮勉)。

第五部分是“双关”,探讨“中国文人艺术的语言技术和技术语言”问题。文人艺术创作者,除了重性灵抒发,亦重技术表达。通过广州市雕塑学会副会长吴德灏作品,让观众一窥文人艺术的技术性支撑与审美的抽象化构建。

■收藏周刊记者 梁志钦