9月28日,“新活力广州——2025年全国速写作品展”(下称“2025速写展”)在广州人民艺术中心盛大开幕。本次活动由广东省美术家协会指导,广州美术学院学术指导,由广州市文学艺术界联合会、广州市美术家协会联合主办,广州速写艺术研究中心、广州市美术家协会中国画人物画艺术委员会承办。本次展览既是速写艺术的一次集中亮相,更是新时代文艺创作活力的生动展现。

作品风格多元、题材丰富

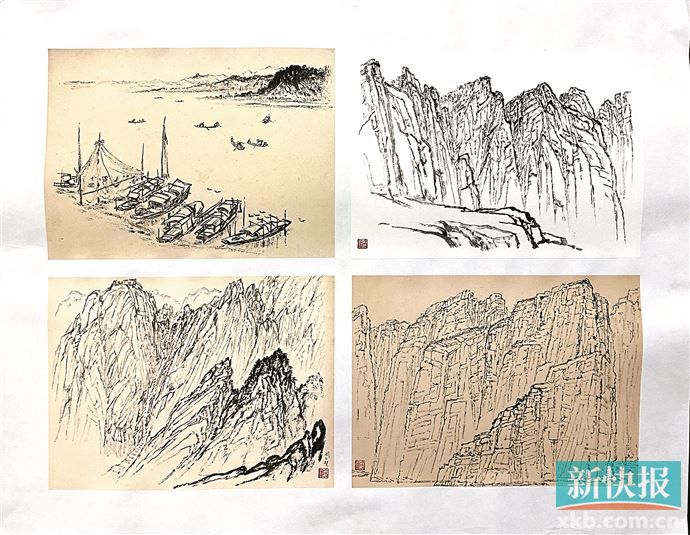

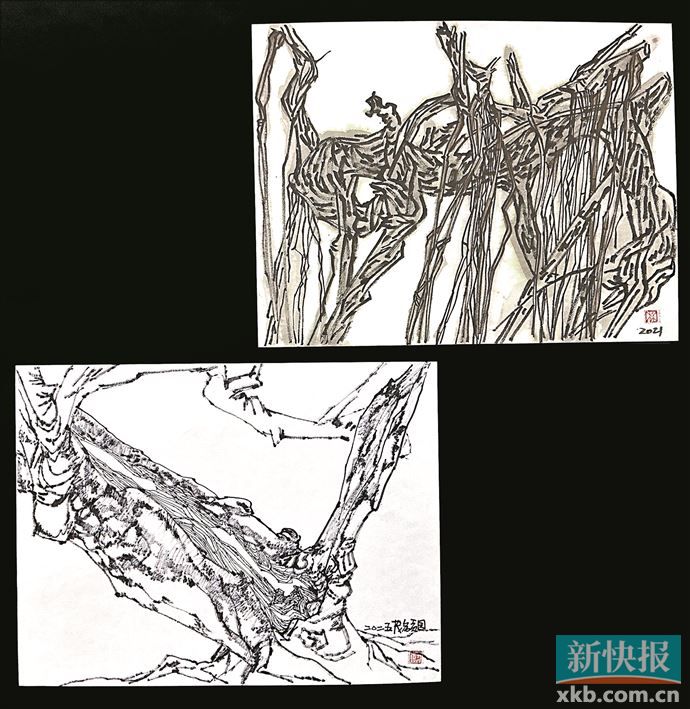

尽显当代速写艺术的创新活力

“2025速写展”自今年5月启动以来,共征集到1336组投稿作品。经初评,共有469组作品入围,实际参与终评的作品为437组。经过多轮激烈的头脑风暴,终评会从437组作品中选出310组入围作品,其中入选(202组)优秀作品108组。本次展览还同步展出(按笔画顺序)马文西、马国强、马振声、王立贤、王孟奇、王首麟、王家训、方楚雄、孔维克、卢禹舜、史国良等美术名家特邀作品50件以及(按笔画顺序)丁松坚、王野翔、朱凡、朱光荣、朱松青、任惠中、孙戈、张弘、张春新、陈永忠、林霖、黄穗中、廖宗怡等评委作品13件,共展出373件。这些作品风格多元、题材丰富,既有对历史文脉的回溯,也有对当下活力的捕捉,尽显当代速写艺术的创新活力。

广州速写艺术研究中心主任孙戈表示:“速写关键要画出能够打动人的东西,并非越细越好,过于工细,反而会失去速写本有的味道。”

广州市美术家协会副主席朱光荣在完成首轮评审后感慨道:“本届作品整体水平明显高于上一届,很多作品实在难以取舍。”

评委们高度认可广州文艺界在推动速写艺术发展中所起的示范作用。原解放军艺术学院美术系中国画教研室主任任惠中表示:“广州为全国速写活动树立了标杆,速写展为从业者提供了极具价值的平台。”本届展览以“新活力广州”为主题,广州美院教授张弘特别强调:“广州的‘新活力’,正体现在包容和创新之中。一个充满活力的城市,应当鼓励艺术形式的多元化发展。”

速写介入中国画创作

打破了创作概念化倾向

为什么会认为速写重要?速写是什么时候开始被认为作为画家创作的必要途径或者手段?不妨回顾上世纪美术先辈们的探索经历。

1950年代初,随着新中国建设的全面展开,美术创作如何反映现实生活、塑造劳动人民形象,成为美术界关注的焦点。在这一过程中,中国画的教学方法尤其是人物画训练方式,经历了一场系统性的反思与重建。

1953年10月,当选为中国美术家协会副主席的蔡若虹提倡所有画家都要画速写:“我们必须跑到画室以外的生活中去,必须不间断地进行各种生活形象的速写,必须认识到生活形象的速写工作是我们创作的基础。”同期,《人民日报》整版刊登的“农村速写”组画,正是这一理念的典型体现。这组作品以农业生产合作社、春耕准备、农村新生活等为主题,生动描绘了新中国农村的社会变革与日常场景,打破了以往创作中常见的概念化倾向。

蔡若虹再于1961年发表了《关于美术教学中基本训练过程的改进问题》,提出了中国画的基本训练——“四写”的内容、方法与步骤。这给著名画家杨之光很大启发,认为“四写”可以解决中国画教学中遇到的一系列难题,并在实践中总结出一套自己的教学方法,他的《扭在一起锻炼——国画系人物科贯彻“四写”教学的体会》,就是一篇重要的教学文献。他在素描训练中同时设置了默写与速写课程,强调对现实形象的记忆与快速捕捉能力。“速写”在这一时期被赋予了特别的意义。它不仅是技术训练的一部分,更成为一种深入现实、记录时代的重要手段。

广州速写艺术研究中心助力速写理论的形成

今年5月8日,“新活力广州——2025年全国速写作品展”在广州塔举办了启动仪式,同时,广州速写艺术研究中心(下称“速写中心”)也正式成立,由广东省人民政府文史研究馆馆员孙戈担任主任。如果说,把速写展从广州推向全国是上一届的突破,那么,直接以全国命名的主题并同步成立“速写中心”,则是第五届(全国速写作品展)最大的成果,也从此让速写有了“家”,速写不再是兴趣者茶余饭后的回味与谈资,速写自此以后便有了专属的机构和组织,并走进了学术研究的范畴,逐步形成自己的理论体系。

而要从理论层面梳理速写的概念,可以回溯在上世纪五十年代的文艺评论家与美术教育家也对“速写”这一概念进行了中国化的界定与规范。王朝闻在《漫谈速写》中强调,速写必须依据客观事实,不宜像创作那样依赖想象与虚构。教材《速写理论与技法》同样指出,速写是画家在面对具体对象时,快速捕捉其主要特征的作品。对中国画家而言,速写的提倡有助于弥补传统训练中写生能力的不足,推动中国画从临摹走向现实,从书斋走向生活。

回过头看,“四写”教学法尤其是其中“速写”的强调,不仅是技法层面的补充,更是一种艺术观念的重构。它推动了中国画教学从以摹古为主导,转向取法现实;从笔墨程式为重,转向造型与内容并重。

杨之光所总结的“四写”教学法,尤其是其对速写的重视,是中国现代美术教育史上一次重要的方法创新与观念转型。它源于徐悲鸿、蔡若虹等前辈的实践与理论积累,成形于杨之光等教学者的系统总结,落实于广大师生的日常训练,并最终助推了中国画创作从传统走向现代、从形式走向生活的历史进程。这一历程不仅重塑了中国画的教学体系,也为中国美术的现实主义道路奠定了坚实基础。

孙戈表示,“我们这一代人对速写是有感觉、有情怀的,从学画那天起,就从速写一路走来。因此,速写就是我们的初心。速写并非容易,没人敢小看速写,没有多年对速写的刻苦实践和对写生艺术的深刻体悟,是难以具备扎实的造型能力与艺术境界的。”

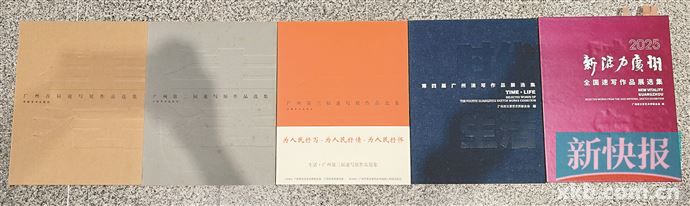

速写展走过二十年

已成为广州的文化品牌

2007年,在时任广州市美协中国画人物画艺委会主任孙戈的推动下,前后筹备两年的首届广州速写展正式推出,以“速写情结”为开端,广州的美术家就此走出了一条不一样的路,接着围绕“数码相机普及时代”的速写深入讨论,而这一届,来到了全新的科技时代——AI(人工智能)时代的速写,引起更为广泛的论辩。

广州市美术家协会已经成功举办四届速写展,每一届均引起全国美术界的高度关注,本届更进一步提升为全国速写展,这是国内少有以速写为主题连续举办的美术盛会,因此,“速写展”俨然已成为广州的文化品牌。

中国美术馆研究员梁江高度评价称,“广州近年连续办了几届全国性速写展,引发人们重新思考速写的意义,这就很具建设性。”

二十余年光阴,广州的美术家对速写的倡导一直在路上,在筹备“2025速写展”之初,主办方决定以更新的姿态进一步强化“速写的当代意义”,选择了中国最高塔——广州塔举行启动仪式,并带领艺术家到塔顶俯瞰羊城,在最高平台画速写,领略现代城市风貌,以彰显当代画家对速写地位的崇高致敬。

正如中国美术家协会第七、八、九届理事王永在“2025速写展”终评会总结时强调:“本次展览将呈现出速写艺术经久不衰的独特魅力,凸显出它在新时代背景下的新活力与重要意义。举办展览的初心,就在于呼吁大家重新拿起速写本,走向生活、记录生活。一方面,它能扎实提高造型能力;另一方面,它能帮助快速、生动地捕捉瞬时感受。无论进行何种艺术创作,这种能力都将为我们奠定深厚的感知基础和认识框架。”

■收藏周刊记者 梁志钦