广州科学家揭示北极海洋如何在5600万年前加剧全球变暖

在5600万年前的超级变暖事件(古新世-始新世极热事件,PETM)中,地球经历了极端的全球变暖和海洋酸化。由于该事件与当前气候变化存在诸多相似,一直备受科学界关注。然而,其背后的碳循环机制始终是未解之谜。

9月25日,中国科学院广州地球化学研究所与国际合作团队在国际学术期刊《自然·地球科学》发表论文指出,海洋硫酸盐浓度的微妙变化,能够改变甲烷的消耗方式,就像一个控制全球气候的“化学开关”。

■新快报记者 陈慕媛 通讯员 孔令竹

低硫海洋:甲烷命运的分水岭

甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,而大量的甲烷以水合物“可燃冰”的形式储藏在海底。以往,科学家担忧海底甲烷释放后会大量进入大气,直接加剧全球变暖。但近年研究发现,绝大部分海底释放的甲烷都会快速溶解在海水中,然后被各种微生物“消化”掉,很少能直接进入大气。问题是,甲烷被“消化”的方式不同,对海洋和气候的影响也截然不同。

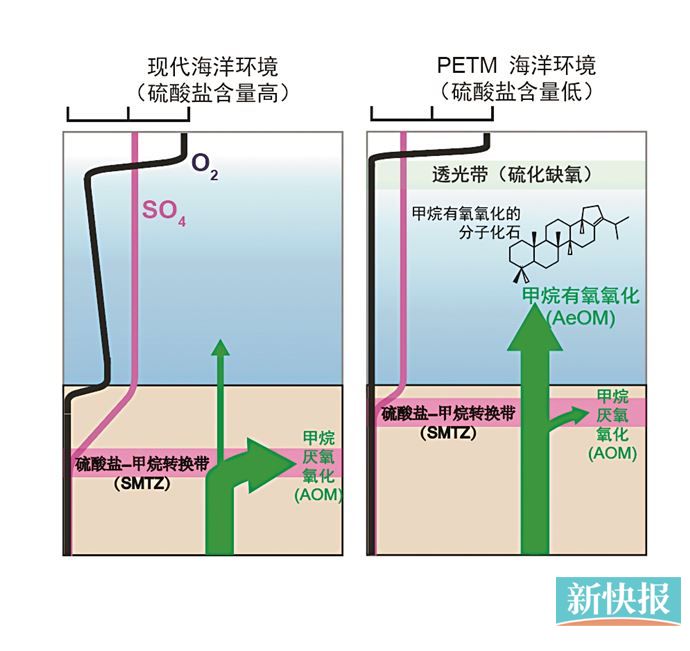

现代海洋中,约90%的甲烷会被沉积物中的微生物在无氧条件下利用,这个过程就像“慢燃发电厂”——以硫酸盐作为“燃料”,高效转化甲烷能源,同时产生碱性物质,缓解海洋酸化。但是,PETM时期北极海水硫酸盐浓度不到现代的三分之一。

“因为硫酸盐严重不足,就像燃料短缺一样,发电厂无法正常工作,甲烷只能进入海水,”项目负责人张一歌研究员解释,“这时候,另一类喜欢氧气的细菌开始‘快速燃烧’甲烷——它们直接消耗氧气,快速释放CO2,就像高温燃烧释放大量废气一样。”

“分子化石”:揭秘古代甲烷循环

研究团队通过检测一种特殊的分子痕迹——化合物hop-17(21)-ene及其碳同位素组成,成功“复原”了5600万年前的甲烷氧化过程。这些分子痕迹就像古代细菌留下的“身份证”,显示在PETM事件后期,进行“快速燃烧”的甲烷分解细菌活动显著增强并达到高峰。

“通过读取这些‘身份证’,我们可以准确知道当时哪类微生物在工作,是慢燃发电还是快速燃烧,工作强度有多大,”第一作者金泛寿博士说。

北极海洋:从“吸碳”到“排碳”的逆转

基于海洋浮游植物分子痕迹重建的CO2浓度显示,PETM恢复期北极海洋的CO2浓度水平比全球平均值高200-700ppm,这说明北极海洋从原本吸收二氧化碳的“海绵”变成了排放二氧化碳的“烟囱”。

“因为海水变淡、硫酸盐减少,甲烷只能通过‘快速燃烧’的方式分解,直接制造了大量CO2,”合作作者沈佳恒研究员表示,“这从根本上改变了北极在全球碳循环中的角色,变成温室气体排放源。”

科学家:5600万年前的故事或重演

研究进一步揭示,地质活动,如地壳运动和岩石形成、大陆风化、火山喷发等,会直接影响海洋硫酸盐含量,进而决定了甲烷分解的方式。在数亿年前的中生代(恐龙时代)至数千万年前的新生代早期的远古海洋中,硫酸盐含量长期较低,这一特征可能对全球碳循环和气候产生了重要影响。

“这就像地球系统过程控制着海洋的‘燃料供应系统’,进而影响甲烷能源的利用方式和整个气候系统。”张一歌研究员强调。

随着现代北极海洋快速变暖和淡化,类似的甲烷氧化机制可能被再次激活。该研究提醒人们:当北极海水变淡、化学环境改变时,可能重演5600万年前的故事——甲烷从高效利用转向快速燃烧,需要密切关注这一区域的变化。

新快报记者获悉,该研究得到了中国科学院、中国科学院广州地球化学研究所启动资金,国家自然科学基金委等项目资助。国际大洋发现计划提供了样品及相关的数据。研究团队将继续深入研究地球系统过程对生物地球化学循环的控制机制。