赖少其先生(1915—2000)是现当代中国画坛一位卓然屹立的艺术大家。其人生经历丰富厚实,在版画和中国书画艺术创作实践上成就斐然,特别是其晚年的中国书画创作形成了劲拙朴真、雄浑沉实、苍厚浓烈、出神入化,独有而鲜明的个人风貌和高迈超越的艺术境界,深刻影响并奠定其在书画领域的造诣、地位和声望,筑铸成中国画坛又一座巍巍高峰。

1

被鲁迅先生称为“最有战斗力的青年木刻家”

赖少其20世纪初出生于广东普宁,恰逢时局激荡巨变,西学东渐,接受新思想,新兴的西式教育理念、模式兴起并迅速发展。在美术领域,北京、杭州、广州等地也开始创办美术学校等机构,系统教授西方绘画理念和技法。现实与时势,机缘与幸运及自身兴趣和天赋等因素,18岁的赖少其考入了广州市立美术学校西洋画系,真正开启艺术人生之路。在学期间,赖少其除了学习油画、西洋美术史等课程,并在版画老师李桦的影响引导下学习版画创作。其时,鲁迅先生积极倡导推动“新兴木刻运动”,新兴版画成为时代艺术潮流。赖少其积极投身新兴版画创作,被鲁迅先生称为“最有战斗力的青年木刻家”。

赖少其的版画创作延续至新中国成立后。身兼版画家和文艺工作领导,他带领其他安徽版画家深入研究徽派传统版画,并进行继承革新,提出了“新徽派版画”理念,并先后创作了一系列大型主题性套色版画作品,令“新徽派版画”享誉画坛。版画创作无疑为赖少其提供了稳定、坚实和牢固的审美理念、艺术修养和技术实践等方面积累、储备和支撑,这是对美学传统、艺术规律、规矩法度、高低标准及判断的一种遵循、坚守、把握和发展,应该说是十分重要的,也是必不可少的。

2

为新中国美术事业发展作出积极贡献

从习艺到后来创作、革命、工作,赖少其的个人身份角色是多样的:杰出画家、诗人、评论家、战士、革命者等。这不仅只在创作上、在“画内”技巧功夫上埋头苦干,也离不开他在“画外”方面的付出和担当,这从赖少其丰富的人生经历和社会活动实践中可以得到很好的阐释。赖少其在小学期间便有机会接触中共地下党员的进步思想,早期版画学习创作阶段,他积极参与组织成立“现代版画创作研究会”,创办版画刊物,举办版画展览等活动,成为版画会的活跃骨干成员。抗日战争时期,他“以艺术为革命武器”,投身抗日救亡运动,加入“中华全国木刻界抗敌协会”,参加新四军,负责抗战文艺宣传工作,创作抗战版画,创作抗战诗歌、军歌等。他为掩护军队突围被俘,关于集中营,在狱中抗争,坚贞不屈,并越狱死里逃生。苦难、挫折、绝望、生死等经历和考验,使其身心得到充分磨砺,也锻炼出勇敢顽强、不屈不挠的战斗精神。解放战争时期,他投身解放大业,在部队负责宣传文艺工作,曾立功被评为“干部一等功臣”。新中国成立后,他先后担任华东多地文艺单位的领导,积极联系、保护和团结广大文艺家,筹建了南京市文联、华东(上海)文联、上海美术馆,上海中国画院等机构,为新中国美术事业发展作出了积极贡献。

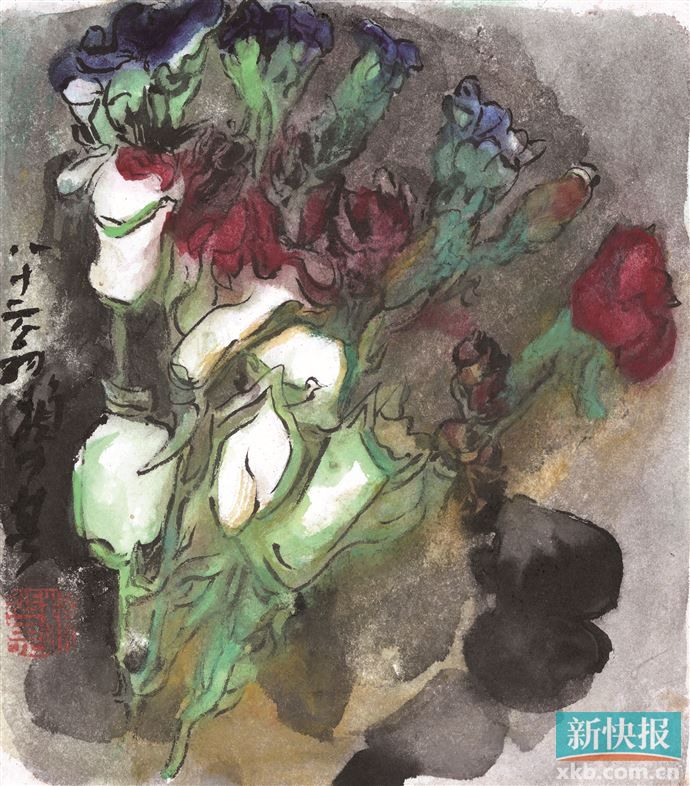

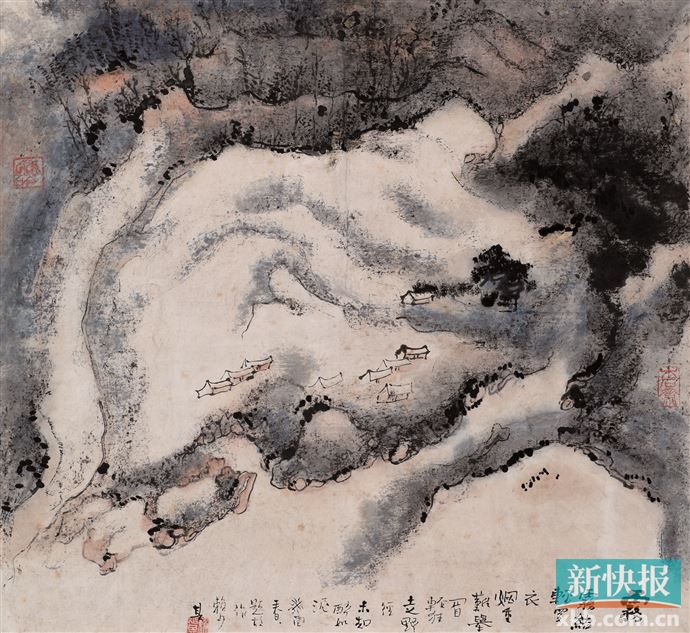

赖少其尽管在版画创作上取得很高成就和声望,但他没有固步自封、安于现状,而是保持清醒,不断进行艺术上探索调整。自20世纪50年代起,他开始关注并研习中国传统书画,着手开辟新的创作路径。他一手伸向传统,师古人,遵照传统国画快捷有效的学习方法,从临摹入手。他入手不凡,开始临习明末画坛独树一帜的陈老莲花卉作品,突出线条的表现力,刚劲雄健,造型古拙、夸张概括、大胆奇崛。在山水画方面,受近代山水巨擘黄宾虹的启发,他开始临习“新安画派”程邃、戴本孝、弘仁等山水作品,特别对程邃“五体投地”,临其作品“可以乱真”。他静心用功,临摹尊重原作,眼观手摹,心领神会,追求形神皆似,“仿古之奇妙,不徒尚其形,而直抉其精髓。”(清·王翚)

3

在碑学及“漆书”上下苦功

传统中“书画同源”“以书入画”等理念,线条是中国画的基础和核心关键要素,而书法是线条的最好体现和重要练习方法,也是必修功课。中国书坛至清末时期,金石碑学之风盛行,赖少其书法临习植根于此,从临摹入手,注重在汉魏碑刻、六朝摩崖石刻中吸取营养,同时,他以鲜明独特的金农“漆书”为主要临习书体,结体笔法上如刀刻斧凿,斩钉截铁,力透纸背,奇崛古拙,充满刚劲力度。赖少其在碑学及“漆书”上下苦功,先求似、逼真、入法,字形结构神韵具足,领会要旨,再求变,慢慢形成其“以碑为骨、以帖为韵”,独树一帜的所谓“赖体”书法风貌。

赖少其另一手则伸向自然和造化,他说,“只临摹不到大自然中去写生,容易走入邪路”,他边临摹,边走进自然,深入黄山一带对景写生创作,并以“黄山画派”等诸家为师,吸收老莲、金农的古朴奇崛运笔用线,程邃的干笔焦墨、勾勒皴擦,龚贤的点染积墨、干湿、浓淡,渐江的苍劲、凝练、雄奇,梅清的浪漫动感、浅绛着色点苔结合等,使各家所长在创作中逐步转化为符合自身审美需求、风格追求的创作语言和形式。赖少其迅速顺利实现向传统书画创作的跨越转型,并打下扎实的笔墨基础。他创作了大量表现黄山的山水画作品,并初步形成其个人笔墨风貌,被称为“新黄山画派”的举旗人。

4

“丙寅变法”是赖少其书画艺术进入成熟和丰收期

1986年农历“丙寅年”,72岁的赖少其离开多年革命工作地方,正式回广州定居,开启新的创作和生活历程。面对新环境、新形势,特别是经过改革开放之后,画坛迎来了前所未有的多元探索新局面。赖少其说,“我已回到老家,家乡变了,我的画也应该变”,他提出了“丙寅变法”。其间他先后到南粤大地,包括广东、山东、海南、浙江、安徽等国内名山胜景,以及日本、美国等地进行采风写生,创作了大量山水、花卉写生和创作作品。创作上他努力打破传统程式化模式,融合版画、西方现代绘画的黑白明暗、色彩对比与空间体积、光影块面、颜色材料等,构建了苍劲老辣、奔放雄浑、朴拙浑厚的笔墨意境和艺术风貌。“丙寅变法”是赖少其书画艺术进入成熟和丰收期。

80岁之后,由于身患帕金森疾病等身体原因,赖少其开始住院治疗,并一直在医院病榻上度过,虽备受病魔折磨但创作不止,直至生命的最后一刻。其间,他创作了一批“八十后新作”,作品在业界引起强烈反响,被称之为“衰年变法”。“八十后新作”之所以备受关注,既有题材内容上的“新貌”,更主要的是艺术本体、语言形式上“别开生面”,独特“出新”。题材上并非传统程式化、概念化的山水花卉,而是眼前视野所及的一些景物,无论是屋内的花木,窗台的卷帘,窗外的山景、楼宇,信手拈来,为我所用。很多是前人少画或不敢画的,或是自己心中曾经的山石树木、房舍小屋,都成为笔下描绘表现对象,没有明确的大场面、大主题,而是小景小品,任心随意,变幻莫测。因受疾病影响,此时赖老的自主神经功能、感觉已受到严重阻碍,不能按照以前正常状态自如创作,只能斜躺在病床用尚未完全病痹的手在画板上写和画,过程自然无法轻松顺畅,更多的是滞涩、勉强和艰难,常常也是缓慢的、短暂或停顿的。构图造型没有陈规与束缚,形无常态,随机自由,似乎有心在意,却身不由己,手不尽心,力不受完全掌控,从而抽象变形,大概简约、粗略,所谓“得意而忘形”。画面既有中国传统书画的笔墨线条勾勒抒写,东方笔意墨韵渲染,也有西方与现代色彩、颜料的直接浓艳反复叠积涂抹,大胆奔放的意象化表达,中西、传统与现代交融互用,一种既似曾相识却前所未见、独具一格的样式和面貌,熟悉又陌生,超越一切的“形、技、法”,似有法又无法,似是而非,似书非书,似画非画,笔墨色、手身心两忘,合而为一,浑然一体。“得了天机入了手,纵横涂抹似婴孩”(林散之·现代),一种发自心底稚真的本我书写,发自灵魂深处的吟唱,“咫尺万里遥,天游自绝俗”(黄宾虹·现代),一种自在无碍的大化状态,淋漓尽致,神秘深邃,妙不可言。应该说“八十后新作”把赖老的书画艺术推到新的高度,并达到其艺术巅峰。

“画者从于心”(石涛·清),艺术最终应该是心灵的直接传达与映射。“画以人重,艺由道崇”(黄宾虹·现代),艺术只有朝着“道”的方向,真正回归“道心”,即道家所说的“至真、至纯”之心,儒家的“至仁至善”之心,佛家的“自性清静”之心。“为道日损,损之又损,以至无为”“心不死则道不生,欲不灭则道不存”(春秋·老子),“其嗜欲者深,其天机浅”(战国·庄子),“有道者得,无心者通”(唐·慧能),这些至理哲语似乎都在不断提醒我们,过多的世俗外物及欲望牵挂和“人心”挂碍束缚,内在的灵性与本真会被“凡尘”“污浊”所牵扯、封锁、蒙蔽,便难以真正接近并触及自然宇宙万物本质、本源,明白规律真相和真理智慧,难于达到持久永恒的“自然天道”“纯真”状态和境界。

病榻之上的赖老,病痛、悲伤、郁闷也好,孤独、不舍、留恋也罢,人生一切喜怒哀乐、好坏得失,世间一切功名富贵、真假虚实等,此时此刻只有通过书画,借助当下的“涂写”,才能忘掉一切,心无杂念、心无旁骛,获得身心灵、精神情感的真正彻底慰藉、释放、解脱和升华。也许什么都不是,没有任何思考和想象,没有丝毫的情绪和感受,只是一种简单的动作和行为,一种生命不息的潜意识本能,或经过长期创作形成一种习惯和延续,“造化为我”“我即造化”“无法无我”,自由自在。这也许是赖老之所以能进行“衰年变法”并达到如此状态、境界的最好解释和最大启示吧。这与晚年的黄宾虹在患严重眼疾,视力十分模糊之后依然坚持作画,最终达到浑然天成的高远艺术境界,有殊途同归和异曲同工之妙。