全国速写作品展研讨会深度剖析速写艺术

“新活力广州——2025全国速写作品展研讨会”在广州人民艺术中心举行。这场汇聚了梁江、史国良、陈钰铭、马国强、赵准旺等来自全国各地的美术名家以及广东本地美术界中坚力量的盛会,不仅回顾速写展二十年的发展历程,更围绕速写艺术的价值内核、现实挑战与未来路径展开深度探讨,从展览组织、艺术创作、教育实践、基层推广等不同维度发声。

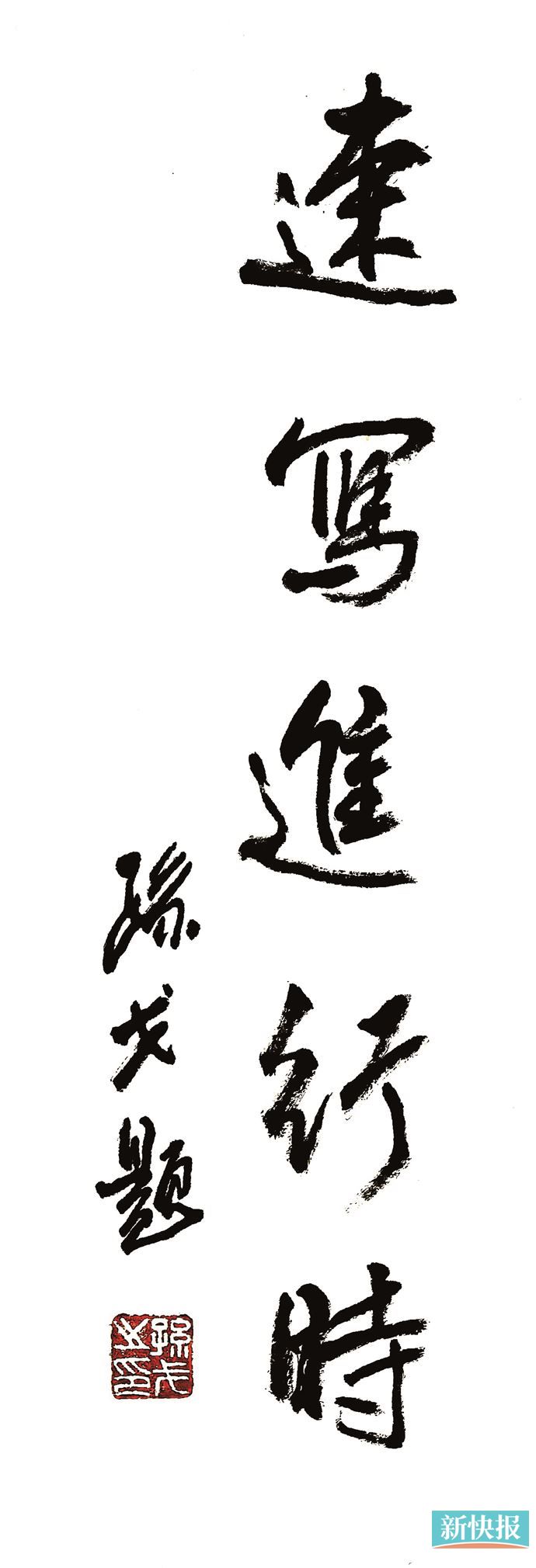

速写成为以广州为起点“引向全国的艺术事件”

中国美术馆研究员梁江作为研讨会主持人,从宏观的视角肯定了展览的全国意义:“广州连续五届举办速写展,获得全国高度关注,每一届都变成全国美术界的盛事”,而对于在这一届成立的具有全国性意义的速写艺术研究中心,梁江特别强调说,“广州美协速写研究中心的成立,使得速写不再是广州的地域问题,而是全国画坛都应该关注的重要事项”。他认为,这样的成果已经让速写成为了源于广州而引向全国的艺术事件”。

作为“五届”速写展的主要推动者,广州市美协速写艺术研究中心主任孙戈在研讨会中首先回顾了这一届与第四届速写展的联结:自2018年第四届后,因客观因素搁置七年,这一届尽管没有中国美协的加持,却凭借全国速写爱好者的踊跃投稿,作品水平甚至超越了第四届。

广州市美协主席刘思东认为,孙戈本人对速写的执着,成为展览延续的关键,他不仅在组织层面“多次克服困难推动展览落地”,更将速写融入日常,每次开会、活动都少不了他,无论是社区惠民画像,还是企业文化交流,他既能以夸张,又可以写实的笔触,传神地捕捉人物神韵。刘思东观察到,按传统认知,写实人物画家50岁后技艺会走下坡路,但孙戈却越画越精准,不画五官也能勾勒人物精神面貌,在长卷《春晓》创作中,2000多个微小人物的处理,依然栩栩如生,打破了年龄对艺术创作的限制。

多元呈现证明了速写艺术的包容力

广东省动漫艺术家协会主席金城从个人经历切入,回忆40年前与孙戈在军区因速写结缘,当时引起孙戈注意的,正是因为金城在四处画速写,金城复员后,孙戈为了联系他,便“逢人就问那个画速写的新兵去向”。幸运的是,在几十年后的广州,两人因美术相聚,因速写相会,金城说,“速写这条线,也把我和戈哥紧紧拴在一起。”同样因速写结缘的还有两届速写展的入选者张平,他回忆称:上世纪八十年代刚毕业时,他便将廖宗怡、张弘等老师的速写作品剪贴成册学习,如今通过广州速写展结识前辈,更深刻体会到“速写是艺术交流的桥梁”。

王哲年则是本届获优秀作品的作者之一,他作为基层文艺工作者,更能体会展览组织的不易,“广州能汇聚全国艺术家之笔力,通过速写展示新时代中国故事,需要克服重重困难,这种魄力值得敬佩”,他坦言,对比其他地区有限的投入,广州对速写艺术的重视更显珍贵。

速写作为艺术创作根基与时代记忆载体的价值,被本次研讨会反复印证。著名画家廖宗怡作为画坛前辈,以自身经历诠释速写与生活的深度绑定:他自幼受老师王兰若“坐下去就要画画不要扯淡”的教诲,上世纪七十年代,他参加对越自卫反击战时,在阵地上闲余时间速写战士生活,最终创作成《阵地午餐》,“这些速写不是简单的素材,而是带着硝烟味的时代记录”。即便近年在地铁、火车上画速写遭遇路人误解,他仍坚持“坐到哪儿画到哪儿”,因为“很多作品都是从生活里抓来的精彩片段”。

广东省美协原专职副主席王永结合自身学画经历,强调速写对艺术生涯的奠基作用:“没有速写,某种程度上就没有我们这一代人的艺术生涯”。他回忆早年在菜市场、火车站,“总能看到有人围在一起画速写”,这种直面生活的创作方式,让作品充满“烟火气与生命力”。反观当下,年轻艺术家作品“僵硬、缺乏生活瞬间”,根源便在于“对速写的忽视”,有些学生甚至不知道速写在创作中的重要性”,下乡采风时习惯“用手机拍照后对着照片画”,错失了捕捉鲜活灵感的机会。

黄穗中是孙戈笑称“在座少有的兜里揣着速写本的人”,他发言虽简短,却以实际行动践行速写热爱。他认为,本届展览在实践层面“覆盖能力强,风格、技法多样”,这种多元呈现恰恰证明了速写艺术的包容力。

“速写训练的审美判断,是技术无法替代的”

随着数字技术与AI的兴起,速写艺术面临着概念界定与代际认知的双重挑战,这成为研讨会讨论的焦点。

广州美院附中原校长丁松坚认为,Al时代的到来,动摇了画家们对速写的热情,深刻影响了美术教育的初心,这需要我们重新审视速写的滋养对艺术家成长的不可替代性,坚守和传承速写精神在当下尤为重要,捍卫速写的价值则是我们共同的责任。

刘思东提出,“速写概念需要重新思考”,因为时代变了,材质、时空环境都不同了,速写不应再局限于传统纸本,而应与动漫、设计等领域联动,成为“更广泛的艺术概念”。

华南师范大学美术学院原院长林钰源从艺术语言本质切入,回应了上述问题。他认为,需剖析速写的审美价值:“速写的核心是线条,但线条质量天差地别”。他将线条境界分为三层:从“画准线条”到“通过线条传递对象精神气质”,再到“倾注艺术家的审美评价”,每一层都承载着创作者的文化认知与情感投入。在AI时代,这种“带着心性的线条”更显珍贵:“学过艺术的人与没学过的人,用AI生成的作品完全不同,速写训练的审美判断,是技术无法替代的”。

广州美术学院教授林霖也有同感,他认为鲜活是速写的灵魂,因为画者是零距离地直面感观世界,在刹那间与心灵产生共鸣共振,这是作为个体的画者与感观世界的交流,这个交流是排它的,因此,从这个意义上而言,相片、照相机、AI是否属于二手货?或者从餐饮的角度看属于预制菜?所以,鲜活是速写不可替代最具生命力的艺术特性,也是其妙不可言的存在。

“艺术家对视觉世界的现象学还原”

广州美术学院艺术与人文学院副院长吴杨波则从社会学与美术史角度,梳理速写概念的演变困境。他认为,速写作为独立艺术形式,是“二十世纪中国美术史上介于中国画改良和西洋画民族化之外的第三条道路”,早年叶浅予先生在上海发表旅行速写,描绘底层人民生活,“用图像传递民间疾苦,推动速写普及”。他回忆了自己早年就读中央美院附中时“用麻袋装速写作业”的经历,“每个月老师都让我们去北京火车站通宵画速写。在这个过程中,其实速写已经成了我的生理本能肌肉反应。”但如今,年轻一代对速写的认知多停留在“升学工具”。

广州美协理论与传播委员会副主任梁冰从哲学维度深化这一讨论,她提出,速写不是被动记录,而是“艺术家对视觉世界的现象学还原”,是“意与象在瞬间的融合生成”,这种“不可复制的真实性”是AI所缺失的。“AI没有对生活的真诚对话,也没有生命张力的情感注入。”她说。

正如梁江在总结中所言,艺术家通过速写传递的“心性与精神情怀”,是人工智能无法替代的。梁江认为,“速写不是工具,它是一种表达,甚至是艺术语言的一种,它是艺术风格的一部分,不能割裂看待。”

“新活力广州——2025全国速写作品展”不仅是一场艺术盛会,更成为速写艺术“坚守与革新”的起点。未来,唯有以开放的心态拥抱变革,以坚定的信念守护本真,速写艺术才能在时代浪潮中焕发新的活力。

■收藏周刊记者 梁志钦

艺术顾问(排名不分先后)

陈金章 梁世雄 刘斯奋 许钦松 梁 江 陈永锵 方楚雄 林淑然

张绍城 卢延光 周国城 李鹏程 许鸿飞 刘思东 卢德平 叶其嘉

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜