文徵明并非天赋异禀的“天纵之才”,而是典型的“苦学型”艺术家,他没有唐寅的天赋,科举更是9次落第,但这些并没有影响他最后成为明代艺术的里程碑,他与老师沈周共同缔造了“吴门画派90年”的辉煌,诗、书、画的全面发展更成为当时及后世典范。

日前,广州美院艺术与人文学院副院长郭伟其接受新快报收藏周刊记者专访时,对文徵明进行了深入剖析,他表示,文徵明通过艺术风格传达正人君子的道德观。

文徵明在世时

部分作品由其代笔画家完成

收藏周刊:在艺术史领域,沈周与文徵明被概括为“粗文细沈”,这一说法应当如何理解呢?

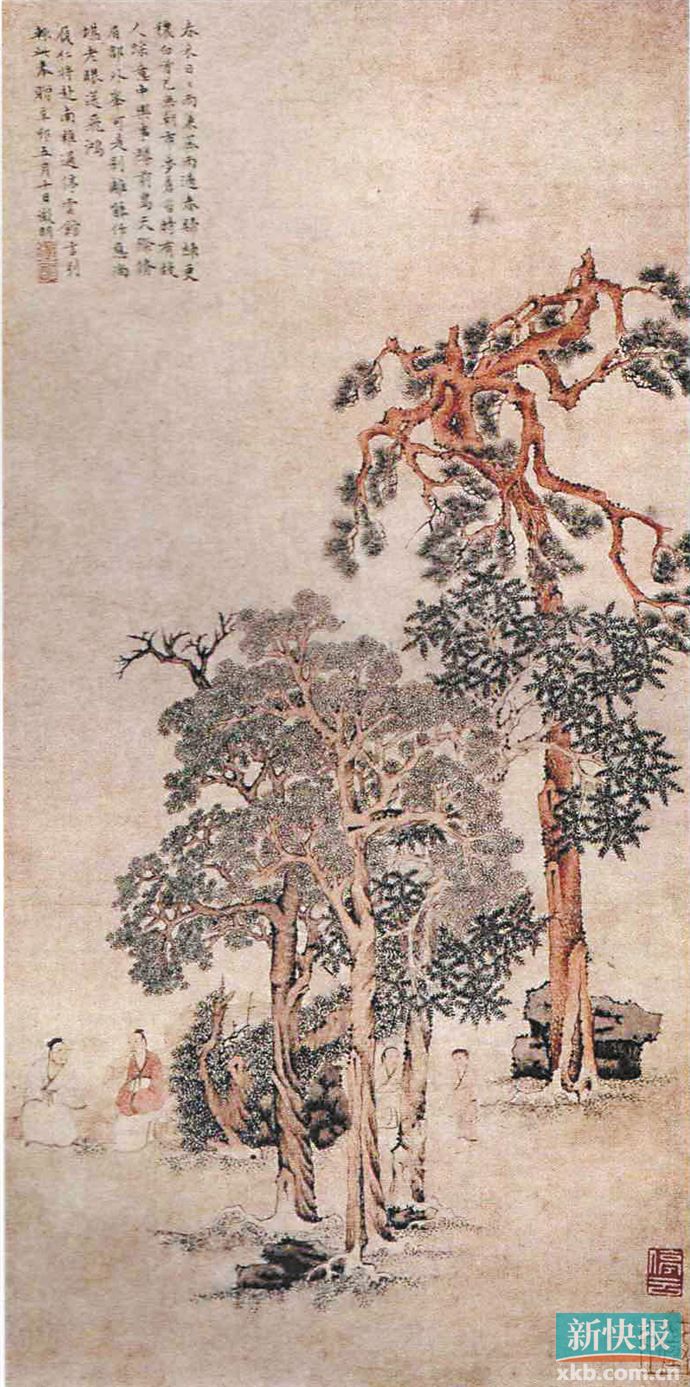

郭伟其:艺术史上所说的“粗文细沈”,并非指文徵明的粗笔作品比细笔作品更出色,最主要原因在于,在现存的艺术作品中,文徵明的粗笔之作与沈周的细笔之作数量十分稀少。所谓“物以稀为贵”,正是这种稀缺性让这类作品的艺术价值受到不断强调。但事实上,两人的基本风格恰好相反——文徵明的创作以细笔为主,沈周则更擅长粗笔山水。

收藏周刊:有说法称,在文徵明存世的数百件存世作品里,超过一半可能是“伪作”?

郭伟其:要探讨“伪作”,需要先区分几种不同情形。第一种是文徵明在世时,部分作品由其代笔画家完成。沈周、董其昌等画家也都有固定的代笔画家。即便作品由代笔完成,只要经过画家本人认可并署名,在当时就属于“真迹”。类似的情况在西方艺术史中也存在,比如有研究认为伦勃朗不仅有代笔画家,甚至有一整个工作室协助他创作。

除此之外,也有大量未经文徵明确认的“伪作”。这类作品大致可分为两类:一类是纯粹的仿造品,目的是谋取利益;另一类则是后世学习者出于对文徵明艺术风格的崇敬,进行模仿创作而成。

收藏周刊:若要对文徵明的作品进行鉴定,有哪些可行的方法呢?

郭伟其:鉴定文徵明作品,首先可从文献层面入手。比如梳理作品的收藏体系,确认其流传是否有清晰、连贯的脉络;考证作品的创作年代,从印章、题跋、著录等方面核查不同历史时期的收藏者、鉴赏者信息,判断这些信息是否真实可靠;同时,还要比对作品风格与对应创作年代的主流风格是否基本相符,所使用的物质材料是否符合当时情况。完成这些基础考证后,再进一步审视作品的艺术水平,评判其用笔的优劣——用笔细节是鉴定中极为关键的局部考量。

北宋画家郭熙提出山水“可居可游可行可望”的理念,实际上就意味着山水画需蕴含“胸中丘壑”。这一概念从六朝时期开始,贯穿了两宋、元、明、清等多个朝代的山水画创作,也是古代评价画家艺术境界的重要标准。

简单来说,评判一幅山水画时,要思考:画中人若置身其中,该如何行走?画面中的路径是否有意趣?整体空间是否符合“可居可游”的逻辑?这一特点在文徵明的作品中体现得尤为明显,因为他本身就是一位造园家。

正因如此,文徵明在画面丘壑的布局、造景趣味性的营造上,有着超乎寻常的思路。他对山水的设计与构建,融入了强烈的个人风格和对空间的独特理解,这一点与其他画家形成了鲜明对照。在把握整体空间逻辑后,再深入分析笔墨技法,甚至细化到一块山石、一棵树的塑造手法,就能触及文徵明的用笔习惯,为鉴定提供更精准的依据。

文徵明晚年的艺术风格越发精细

始终保持着对细节的极致追求

收藏周刊:那概括来说,文徵明的山水风格具体具备哪些特点呢?

郭伟其:从师法古人的角度来看,文徵明的创作主要受到赵孟頫和元四家等前辈风格的影响,在笔法上也吸收了老师沈周的部分艺术特色。在学术研究领域,对他的风格特征已有基本定论:从早年到中年,再到艺术成熟期,文徵明的创作呈现出清晰的演变轨迹——从较为粗糙幼稚的纤细淡墨线条和浅淡设色到画面逐渐凝练整齐,再到空间上的自我突破、笔墨上的趋于温润。比如到了晚年,他创作的“千岩竞秀,万壑争流”题材作品,发展出山水画的细长条形制,这似乎成为他晚年创作的自我挑战。文献记载也提到,文徵明晚年的艺术风格越发精细,这种精细化趋势不仅体现在绘始终保持严谨认真的态度画上,在书法创作中同样显著。多数画家晚年的画风会趋向疏放,但文徵明恰恰相反,始终保持着对细节的极致追求。

收藏周刊:文徵明有不少专门的代笔画家,那是否存在一种可能:其大尺幅的订单作品交由代笔完成,而“书斋山水”则由他亲自创作?

郭伟其:这种情况并非绝对。其实文徵明心中一直有个遗憾:他的祖父、父亲和叔叔都是举人,唯独他在科举之路上屡屡受挫,先后参加了9次科举考试,都未能成功及第。而他的好友唐寅早年便顺利考取功名,还曾中过南京解元,这更让他对科举之事难以释怀。

直到嘉靖元年,朝廷举荐地方贤才,文徵明才得以被推荐进入翰林院。即便后来回到苏州,他也时常提及在北京的这段经历。比如他创作的《西苑诗》,便是当年参观皇家御苑“西苑”时所留下的记录。这套诗作后来常以大尺幅书法作品的形式呈现。由此可见,对文徵明而言,大尺幅作品有时承载着一种被认可的荣耀,反而能体现出他内心的某种抱负,因此,他未必会将这类作品轻易交由代笔。当然,这种大幅书画在他的创作中仍属少数,他更典型的画风还是体现在书斋山水,他更典型的书风也体现在小楷之上。

非天赋异禀的“天纵之才”

而是典型的“苦学型”艺术家

收藏周刊:文徵明的书法在画家中堪称一流,一直被后世追捧。若从“书画同源”的角度解读,该如何评价他书法与绘画之间的关系呢?

郭伟其:文徵明的书法影响力确实很大,和他的绘画作品一样,在他在世时,就有很多人学习他的字体,而且他的书法与绘画都具有极高的辨识度。不过,文徵明并非天赋异禀的“天纵之才”,而是典型的“苦学型”艺术家。相比之下,唐寅、沈周在艺术天赋上似乎要更突出一些。

但文徵明的优势在于,通过长期刻苦练习,他总结出了绘画与书法领域中几种极具代表性的个人风格。以书法为例,他的小楷造诣极高,在明代书法史上数一数二;行书则形成了两种鲜明风格:一种带有“王书”乃至“米书”的一些特点,笔法灵活多变;另一种是大行书,明显受到黄庭坚影响,也是他成就更高的行书。

他的作品要学得好当然不容易,但却也给人一种技术性强、方便入门的感觉,后世学习他的艺术风格或许也带有这样的原因。在艺术史发展到明代后期时,前代已经涌现出众多艺术大师,而文徵明依然能在粗笔山水、细笔山水,以及三种书法形式上都树立起“文氏风格”的里程碑,这是非常难得的成就。

收藏周刊:在当时就有专门的代笔画家为文徵明创作,这是否能说明他在那个年代的社会认可度已经很高了?

郭伟其:确实,文徵明在当时的社会认可度极高。但作为一名文人画家,看待这一现象需要兼顾两个方面。正如柯律格在《雅债》中所写,在当时的文人艺术圈,艺术作品更多承担着“社会媒介”的作用。文徵明不直接售卖画作,他的作品通常作为高雅的礼品,在官宦阶层之间流转,确实满足了社会交往的需求。但不可否认他所坚守的原则仍然是与所谓“职业画家”截然不同的,对他来说作画是为自己而作,并非为市场而作。若论谋生方式,文徵明为他人撰写文章所获得的报酬,要比卖画更高,而且根据文献记载,唐寅、仇英等人的画作售价,也比文徵明的画作更高。

收藏周刊:文徵明还有意将绘画风格与道德观念联系起来?他希望通过这种关联传递怎样的道德价值呢?

郭伟其:文徵明心中的道德准则主要还是“修身齐家”的传统士大夫理念。在谈论绘画风格与道德观念的关系时,他经常提到一点:明代初期的很多书法家,都非常重视写字时的“用敬”态度,他们书写每一个字都极为认真,从不敷衍苟且。文徵明自己也以这样的标准要求自己,他的书法作品始终保持严谨认真的态度,即便只是写一份草稿或书信,也会刻意追求个人风格,从不随意。在他看来,这种对待艺术的态度,是一种重要的道德修养,也是正人君子应有的安身立命之本,书法是这样,绘画也是如此。

人物介绍

郭伟其

广州美术学院教授、艺术与人文学院副院长。代表专著有《停云模楷:关于文徵明与16世纪吴门风格规范的一种假设》(中国美术学院出版社,2012年)、《形式的机缘:关于20世纪初中国狮虎图像》(岭南美术出版社,2023年)等。

■收藏周刊记者 梁志钦