从春节拜老爷到集戏剧、舞蹈、武术于一体英歌舞,从民居瑞兽到朝觐祭祀,以异乡人敏锐捕捉烟火气,用小人物小事件勾勒族群精神——由潮州文化研究者刘妍撰写的《风雅潮州》日前面世。

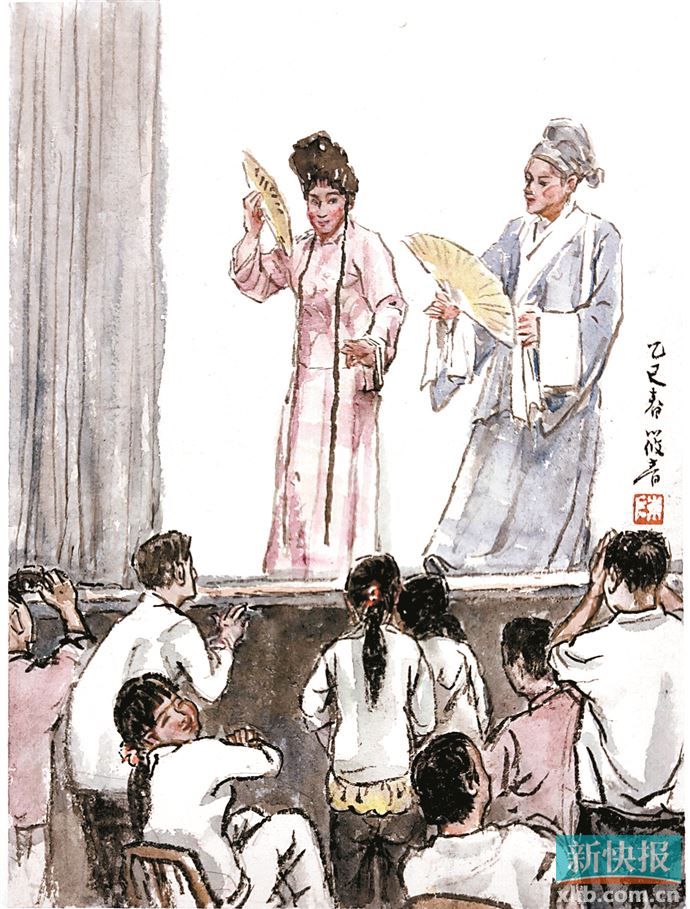

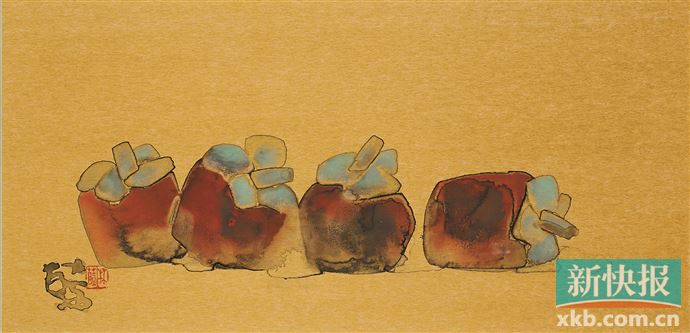

该书以中英双语的形式,将潮州文化的细腻与深邃呈现在读者面前。书中不仅有文字的细腻描摹,更收录了三位潮汕籍画家的12幅作品:许固令的《荷花》《人生如戏》脸谱画,林蓝的《春天》《山竹》,以及陈筱青的八幅《潮汕老街巷》系列作品,广东技术师范大学教授、国际潮学研究会学术委员会主任、暨南大学潮州文化研究院副院长林伦伦特意为该书作序,图文相契间,让潮州文化的风雅具象可感。

在广东广播电视台的《遇见大咖》节目中,作者刘妍与林伦伦、著名艺术家许固令共同展开了一场关于潮州文化的深度对话,从民俗到艺术,从方言到族群,勾勒出一幅立体而鲜活的“潮汕风雅图”。

1

“异乡人”的敏锐触觉

本土情感的人文关怀

刘妍是一位“外来媳妇”,她的先生是土生土长的潮州人。这种“半个胶己人”的身份,让她既保有“异乡人”的敏锐触觉,又兼具本土情感的人文关怀。在《风雅潮州》中,她没有选择宏大叙事,而是通过“小人物、小事件”切入,以细腻的笔触记录潮汕人的生活场景与文化细节。

她提到,潮绣与木雕是她感受最深的两种工艺。家住潮州牌坊街的她,常散步至国家级非遗传承人康惠芳的手工作坊,看她一针一线地刺绣。“潮汕人的内心就跟刺绣一样,内秀、低调而内敛。”而木雕中的“鱼虾篓”,不仅是心灵手巧的展现,更是对潮汕人海洋生活的审美化具象表达。匠人将出海劳作的场景融入创作,使艺术与生活互融一体。

书名“风雅”二字,取自《诗经》。刘妍认为,潮汕文化中那种对传统的坚守、对生活的诗意经营,正与“风雅”的精神相契合。“它是中华优秀传统文化的有文字记载的历史标记物起点。”她希望这本书能成为一座桥梁,让更多人看见潮汕文化的深度与温度。

2

荷花可以进入千家万户 承载着对美好生活向往

在潮汕文化中走出来的许固令,是当代著名的艺术家,他的代表性题材脸谱画融合了东方意象与西方抽象,他抓住了中国传统文化的内核的同时,也对接了时代艺术的前卫,成为了潮汕文化乃至岭南文化中包容与创新的典型。他出生于海丰(今属汕尾),自幼受地方戏曲熏陶。从广州美院附中到文博系统工作,从求学于广东到活跃于国际舞台,他几十年如一日地研究、探索戏剧脸谱元素的作品,在过千种脸谱形象中,归纳总结出自己对脸谱的理解,乃至对人生的思考。

“脸谱画不是画脸谱,而是以脸谱为载体的艺术创作。”许固令强调,将这一传统符号转化为具有现代性的艺术语言,并以此传达对人生百态的哲学思考。他游历欧美、东南亚二十余载,汲取西方绘画的构图与色彩,却始终以东方文化为根。“中华文明的根不能放弃。”他的脸谱画,既是潮剧文化的延伸,也是中华美学与世界对话的尝试。

在《风雅潮州》中,许固令的《荷花》以鲜明的红调寄托了对国家富强繁荣、社会和谐和美的赞颂,也承载着海外潮人对故土新生活的向往。荷花寓意“和和美美”,是海外侨胞最喜爱的吉祥意象。许固令说,他从海外回到广州后创作了大量荷花作品,以红色为主调,象征国家的繁荣与社会的和谐。“荷花是可以进入千家万户的题材,它承载着人们对美好生活的向往。”

3

一声乡音 就想走过去聊天

林伦伦是潮学研究的权威学者,他在饶宗颐总结潮汕文化的四大方面的基础上,做了更为深刻的调整,他将其归纳为:人、方言、文化成果、民俗风情。“人是文化创造的主体,没有人就没有文化。”潮汕人作为创造者,其语言、行为与精神构成了文化的核心。

潮汕方言被誉为“有声的logo”,是族群身份的标志。林伦伦指出,潮汕话不仅是交际工具,更是文化载体。“没有方言,哪有潮剧?”潮州歌谣、讲古、潮州歌册(又称“府城歌、七字歌”)等艺术形式,都依赖方言而存在。近年来,潮语摇滚乐队如“五条人”“野草寮”在年轻人中走红,近期还将有潮语电影《秋水伊人》在全国上映,让方言在年轻群体中焕发新生。潮汕人的外张力极强。林伦伦用“三个1500万”概括潮汕族群的分布:潮汕四市1500万人、海外1500万人、全国各地1500万人。在海外,潮州会馆成为乡情凝聚的枢纽。“一声乡音,就想走过去聊天。”这种文化认同,使潮剧、英歌舞、工夫茶等在异国他乡生生不息。

4

中原丢失的礼仪

在潮汕农村还能找到

当主持人夏文嘉提到“潮女、潮商、潮匠、潮儒”等方面时,许固令回忆起时任广州美院附中副校长田德润对他说:“潮州姑娘是最美的。”这种美不仅是外貌,更是心灵之美。“潮州女孩持家、忠孝、会刺绣、能做饭,是一种内外兼修的美。”

总结来说,潮商素以勤劳拼搏、开拓进取、恋祖爱乡、团结互助等优良传统著称,潮汕人走向世界,在东南亚等地建立起庞大的商业网络;而潮匠则以其精湛的工艺——如木雕、陶瓷、刺绣,将日常生活升华为艺术;潮儒则重视教育,崇尚文化,使潮汕地区文风鼎盛、人才辈出。

可以说,潮汕文化之所以能历久弥新,既源于其对传统的坚守,也在于其不断地创新。林伦伦提到“礼失求诸野”的古训:“中原丢失的礼仪,在潮汕农村还能找到。”潮汕保存了大量中原古俗,从正月持续至年底的祭祀活动,农历十月初十祭拜五谷母神的感恩仪式,甚至潮阳民间音乐中保留的编钟演出,都让历史学家与音乐学家惊叹不已。

许固令也有同感,“我们广府文化、客家文化和潮汕文化,用它的语言来读唐诗宋词,是最符合唐代那些诗人的作品,包括韵律、吟诵,而吟诵的过程,恰好体现这种文化是最符合当时的语言表达。”

从潮语摇滚到非遗进校园,都是潮汕文化在当代的“创造性转换”的探索实践。因此,潮州的风雅从来不是脱离生活的孤高,而是浸润在烟火日常中的文化自觉——是牌坊街作坊里的一针一线,是木雕作品中对生活的热爱,是脸谱画里的文化融合,是方言歌谣中的乡愁寄托。

■收藏周刊记者 梁志钦