2025年上半年文博领域成果丰硕,文物保护、学术研究与社会服务齐头并进,展现文化传承与创新的蓬勃活力。

博物馆服务持续升级,多地取消“闭馆日”并延长开放时间,如西安碑林博物馆等实现全年无休,进一步满足公众文化需求。考古发现亮点频出,东莞南海卫城墙遗址的发掘填补了东莞古城遗址考古的空白,成为广东省单次发掘面积最大的考古项目。

学术研究领域迎来重要突破,新版《广州文物志》以近80万字巨著系统梳理广州文物与文博事业,成为所有人“读懂广州”的生动教材;《中国髹饰艺术史》历时四十余年编撰完成,填补了中国漆器艺术史研究的空白。此外,广东省书协完成换届,颜奕端当选主席,为书法艺术发展注入新动力。

2025年上半年,文博领域在保护、研究、服务与传承中不断突破,既守护了历史根脉,也为公众提供了更丰富的文化滋养,展现出中华文化的深厚底蕴与时代活力。

文博

流失文物艺术品从美国回归中国

2025年3月4日凌晨,国家文物局在美国纽约曼哈顿检察官办公室接收其向我国返还的41件文物艺术品。包括铜摇钱树和陶座、素面陶鬲、素面带盖铜钫、陶说唱俑等,种类涵盖陶器、玉器、青铜器、佛造像、画像砖及藏传佛教文物等。

经专家进行初步图片鉴定和法律研判,该批文物艺术品年代跨度从新石器时代至清代,类别丰富、工艺精湛,具有一定的历史、艺术和科学价值,属于非法出境的中国文物艺术品。

2025年5月16日,中国驻美国大使馆隆重举办中国文物返还接收仪式,国家文物局成功接收美国史密森学会旗下国立亚洲艺术博物馆返还的子弹库帛书《五行令》《攻守占》。子弹库帛书1942年出土于长沙子弹库楚墓,是迄今发现年代最早的帛书实物,也是目前仅见的战国时期帛书,自1946年流失,对研究中国古文字、古文献、思想史、文化史具有重要意义。

据介绍,中美两国于2009年1月14日首次签署此谅解备忘录,之后两次续签,有效期至2024年1月13日,其间成功实现15批次504件/套流失美国的文物艺术品回归中国。

多地博物馆取消“闭馆日”

2025年博物馆热持续升温,成为不少人周末出游、假期旅行的首选打卡地。为了更好满足观众参观需求,多地博物馆取消周一闭馆,按照“早开门、晚关门”的原则延长开放时间。比如陕西西安碑林博物馆、汉景帝阳陵博物院和茂陵博物馆宣布全年无休,不设“闭馆日”,为公众提供更充足的文化体验时间。

取消“闭馆日”,无疑能更好地解决当下的供需矛盾,给更多人提供接触历史和了解文化的机会。面对老百姓旺盛的逛馆需求,无论是延长开放时间、举办夜游活动,还是取消“闭馆日”,都是打破常规的好举措,期待有更多这方面的探索,让游客获得不同寻常的游览体验。

东莞发现南海卫城墙遗址

系广东近年单次考古发掘面积最大项目

2月25日,东莞市政府召开新闻发布会,发布南海卫城墙遗址考古发掘成果及南海卫城墙考古遗址公园建设计划。南海卫城墙遗址位于东莞市莞城街道,毗邻广东省文物保护单位迎恩门城楼,面积约15000平方米。这是近年来广东省单次发掘面积最大的考古项目。

这次考古发现填补了东莞古城遗址考古的空白,实证了东莞作为“粤海第一门户”在明代军事海防体系的重要地位,构建起东莞“海防重镇”“海丝节点”的历史坐标,展现了东莞建城史和城市发展史,具有重大历史文化和学术价值。

接下来,东莞将加大对南海卫城墙遗址的保护力度,在保护遗址真实性和完整性的基础上,对遗址进行适度活化利用,积极推进南海卫城墙考古遗址公园建设,将与老街区的保护提升一起打造为历史文化名城保护利用的标杆项目。

巨著

版面字数近80万字

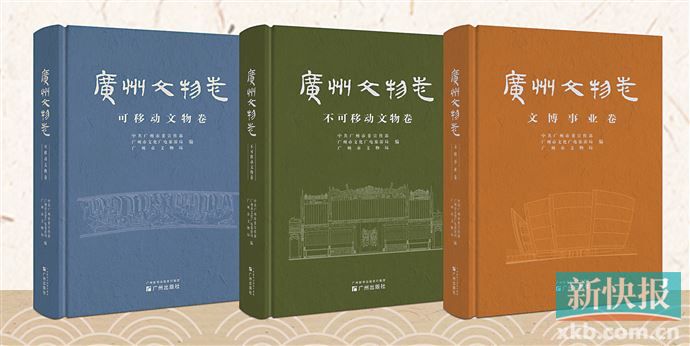

新版《广州文物志》正式出版

6月14日,新版《广州文物志》正式发布。该书由中共广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局(广州市文物局)共同编纂,广州出版社正式出版,再次彰显了广州在文化遗产保护、利用、研究领域的领先举措。

这版《广州文物志》有两个特点,首先是体量大,以可移动卷为例,编委会在2000年版《广州文物志》的基础上,结合2017年全市可移动文物普查成果(其中一级文物633件、二级文物4851件),重点精选各馆近些年入藏的广州历史文化代表性文物,最终形成20章、文物条目1914条,由各馆根据文物普查规范和最新研究成果,按照统一体例重新撰写文物词条,该卷版面字数近80万字。其次,尤为值得一提的是,特别增加了《广州文物志·文博事业卷》,由概述、大事记、行政管理、文物保护、考古发掘、文物流通、文博机构和团体、陈列展览、学术成果、文博人物等部分组成,重点记述新中国成立以来广州市文物博物馆事业的发展历程,版面字数约76万字,这也是全国其他城市之前没有这样详尽地做过的。

《广州文物志》执行主编之一、广州博物馆馆长吴凌云接受新快报收藏周刊专访时表示,《广州文物志》不只是一套彰显广州历史文化内涵、记录广州文物、博物馆事业发展成就的行业志书,它还将走出书斋、走向大众,成为所有人“读懂广州”的生动教材、新老广州人“热爱广州”的文化辞典和彰显“文化广州”内蕴的坚厚基石。

历时四十余年调查研究

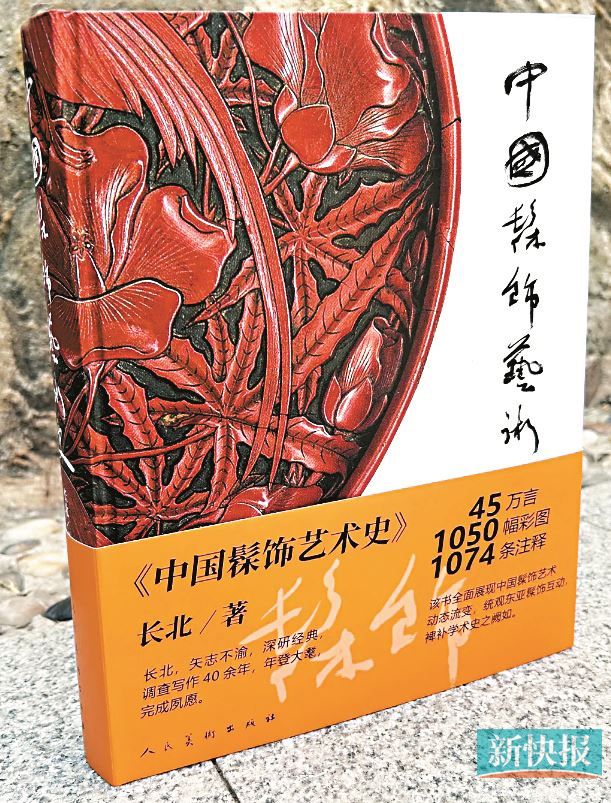

《中国髹饰艺术史》正式出版

5月30日,“《中国髹饰艺术史》首发暨手工艺史论治学研讨会”在东南大学四牌楼校区榴园宾馆举办,来自清华大学美术学院、北京大学艺术学院、上海交通大学艺术学院、南京艺术学院等全国各地的高校教授、艺术学学者、手工艺史学者及国家级非遗传承人代表四十余人参加了研讨,《中国髹饰艺术史》是由年逾八旬、东南大学艺术学院教授长北(本名张燕)先生历时四十余年调查研究、学术梳理的集大成巨著,总计45万字,插彩图、线描图等1050幅,注释1074条,以整体的视野、比较的方法梳理并全面展现中国髹饰工艺艺术化的历史进程。

细读《中国髹饰艺术史》,其选图重视再现历史,优选时代特征强,兼顾不同工艺、不同造型、不同品种、不同典藏地漆器,以尽可能完整地展现各时代、各地区漆器髹饰的真实面目;在梳理中国髹饰从工艺到艺术历史流变的同时,以整体视野统观东亚髹饰工艺的互动。

北京大学教授彭吉象认为,《中国髹饰艺术史》不仅是一部重要的学术专著,更是一部推动传统工艺传承与发展的力作。《中国髹饰艺术史》不仅填补了中国髹饰艺术史研究的空白,构建了完整的中国髹饰艺术史体系,还推动我们在新时期进一步继承中国传统文化,弘扬中国艺术精神。

换届

广东省书协完成换届工作

颜奕端当选主席

2025年7月3日,广东省书法家协会第七届理事会第三次会议在广东文学艺术中心举行。广东省文联党组书记、专职副主席王垂林,党组成员、专职副主席高景海出席会议。会议选举颜奕端为广东省书法家协会第七届主席,审议了《广东省书法家协会第七届专业委员会组成人选名单》。

此前,于2024年10月10日,广东省书协完成换届工作,当时主席职位暂空缺,颜奕端任专职副主席,王忠勇、方创然、田炜、丘仕坤、刘洪镇、李远东、李鹏程、李静、陈志平、姜在忠(香港)、倪蔚睦、容浩然(香港)、萧彼德(澳门)、梁炳伦任副主席。

颜奕端此前接受收藏周刊采访谈及好书法的要素时称,“大与小、快与慢、浓与淡、干与湿、刚与柔,矛盾越多而又能统一在一个画面的,这种作品内涵就越丰富。清代书法大家何绍基曾说,‘我会写一篇字,但我不会写一个字。’简单来说,书法到一定高度的时候,其实写的就是一种对比关系。”

■收藏周刊记者 梁志钦 实习生 张芃昕