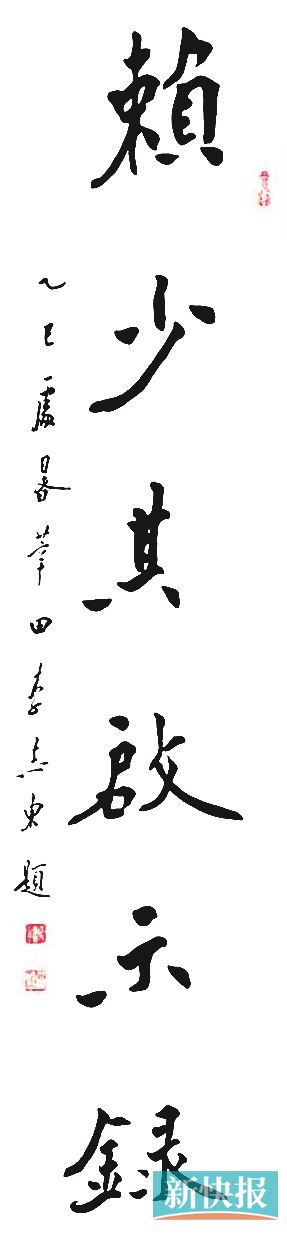

赖少其艺术始终与“变”相伴相生。

有人说“变法”,可能会“变坏”,不如不变好。

但赖少其认为:不好就再变,不变只有死路一条。

“我师造化、造化为我”这句话是赖少其创作态度的总结语。意思是说,文艺创作源于生活。不同时代都有相应的艺术追求也成就了他的传奇艺术人生。

日前,“造化为我——赖少其与现代山水画创作研究展”在广州艺术博物院(广州美术馆)正式开展。无论是规模还是内容,都是近年来赖少其研究领域的一次重磅呈现。中国美术家协会副主席、广州美术学院党委书记、广东省美术家协会主席林蓝接受采访时表示,“赖老不仅对自己有变革要求,更是时刻站在了时代变革的前沿。”

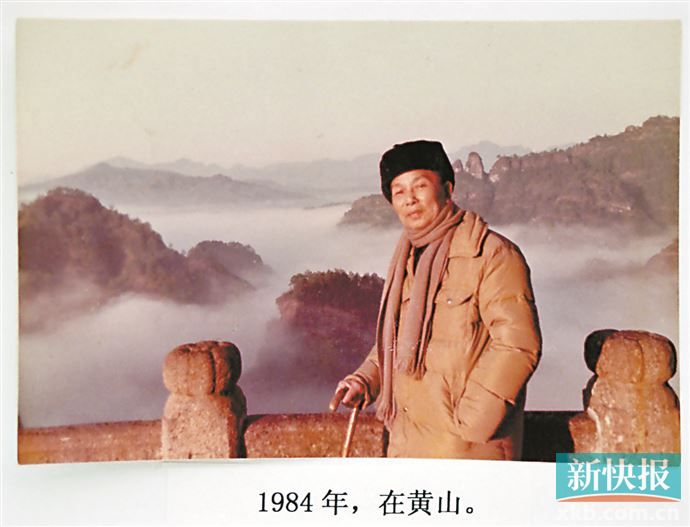

科班出身的赖少其

赖少其的人生堪称一部20世纪中国艺术的“跨界传奇”。他不仅是国画家、版画家,更是诗人、篆刻家、话剧创作者,被艺术界誉为“左手握刀、右手执笔”的“六边形战士”。

1932年,赖少其考入广州市立美术专科学校第十一届西洋画科。时任校长李研山,教务主任黄君璧。班主任李桦教授素描和人体写生,由胡根天教授西洋美术史,谭牧华、关良教授油画。此后,他又投身于鲁迅先生倡导的新兴木刻运动,以刀锋刻绘时代呐喊,成为抗日宣传的视觉武器;抗战时期投笔从戎,在新四军中主编《抗敌画报》,甚至将“皖南事变”被捕后的狱中经历写成话剧《集中营里的斗争》,让艺术成为精神战旗。

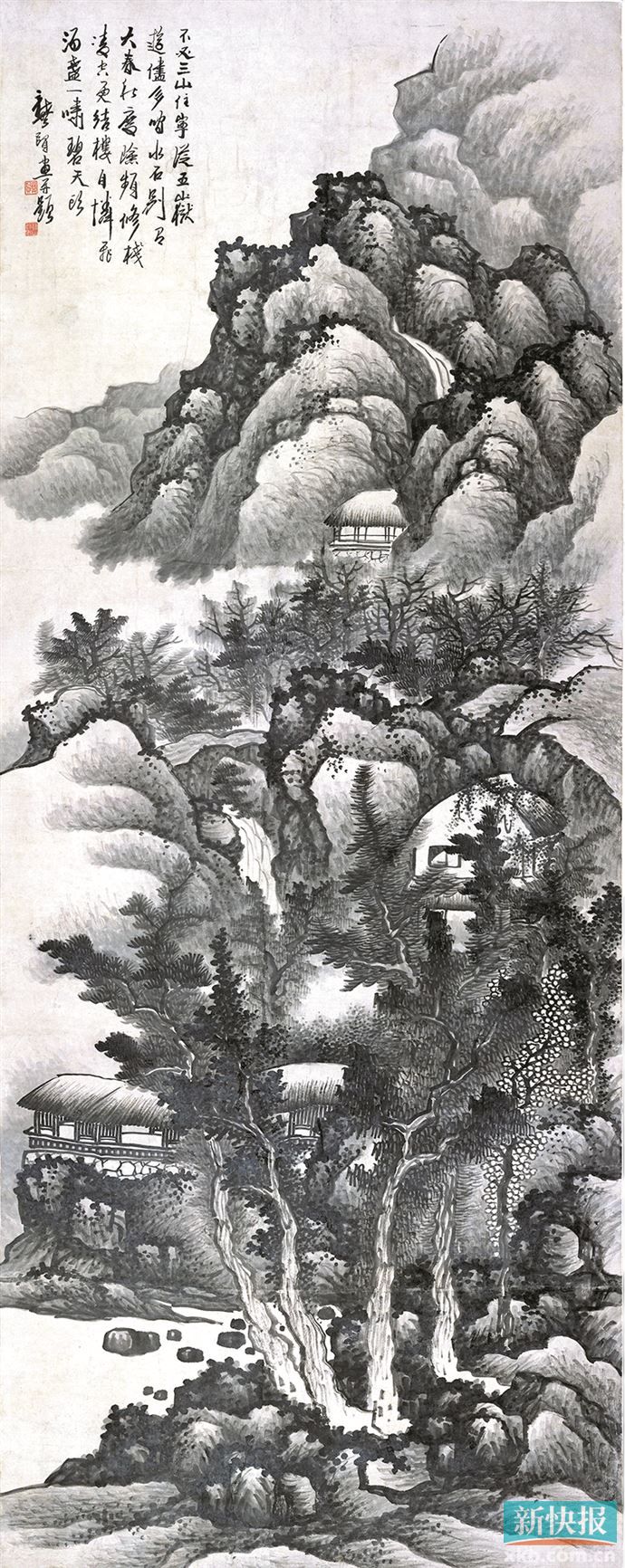

赖少其的艺术轨迹始终与时代同频共振。20世纪50年代,已在版画界成名许久的他突然转向中国画,遵循黄宾虹“师古人兼师造化”的学术路径,临摹程邃、弘仁、梅清、戴本孝等黄山画派大师,其1963年临摹程邃的《溪山无尽图》,被谢稚柳赞为“几可乱真”,可见其深研传统的功力。

据了解,这一时期,潘天寿、吴湖帆、唐云、王个簃……这批大师,他们不仅把精品送给赖少其,还毫无保留地告诉他在实践中摸索得来的、书本上从来没有记载的作画方法。

赖少其的笔学程邃与戴本孝,结构上学习唐寅与龚半千。他以西画点彩法画黄山,还发现版画的方法——黑白对比与中国画基本相似。

赖少其先生之女赖晓峰接受新快报收藏周刊记者采访时介绍,“由于他对人非常真诚,与黄宾虹、傅抱石等大家关系非常密切,能取得如此的艺术成就,一方面是天赋与勤奋,另一方面,则得益于美术大家的支持与引导。每个时期都有不同的艺术面貌,他既不是新安画派,也不属于岭南画派,而就是他赖少其的艺术。”

“我从不学习黄宾虹的画”

不少人认为,赖少其作品有些像黄宾虹的,甚至感觉是否在学黄宾虹,对此,赖少其曾经专门撰文回应过此事,“我从不学习黄宾虹的画,黄宾虹也警告别人:‘学得越像,离得越远。’即学形似是丝毫也没有用的。我虽不学黄宾虹的画,但却学习黄宾虹怎样把黃山搬上宣纸,成为一张画。因黄宾虹主要是得之黄山,也可以说‘画从黄山出’。我只是熟写黄山,也没有学黄宾虹的画法,但却不少人说,我的画有些像黄宾虹,但又不像黄宾虹。说我像黄宾虹,是因为我忠实地画黄山,也是‘画从黄山出’;不像黄宾虹的地方,主要是我不学黄宾虹画笔。既像又不像,这岂不是就应称为‘出新’吗?还有时代与内容极端的不像,特别是我的诗的内容是歌颂革命,这和黄老极端不像。”

“我法自然,自然为我”

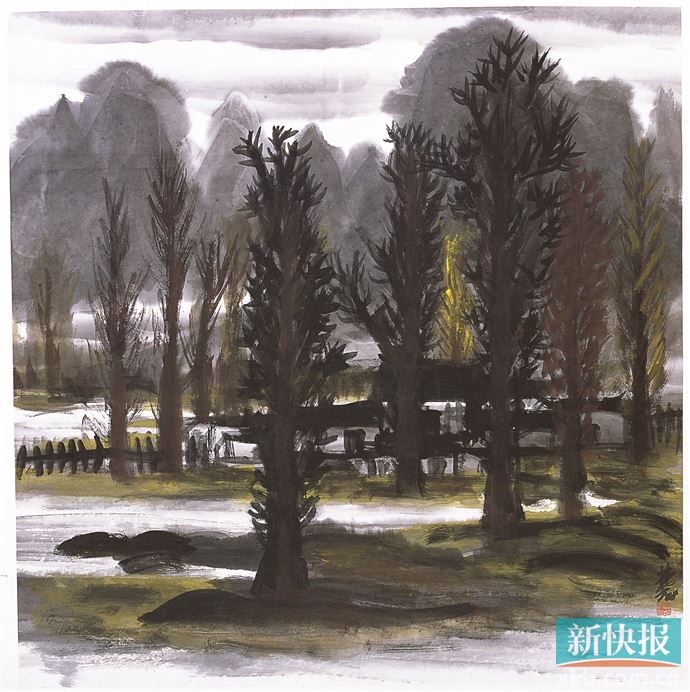

20世纪80年代中期,赖少其从安徽迁居广州,也正是从这一时期开始,赖少其先后访问了大洋洲、美洲、欧洲各国和日本,在各地的艺术博物馆流连忘返,特别是印象主义以后的西方现代艺术,引起了赖少其内心强烈的共鸣,由此产生了暮年变法的冲动。

赖少其曾说,“我已经作好思想准备,会有人说它不像中国画,这没有关系,只要人们承认这是中国人画的画就行了。要革新,当然会引起争论。如果我现在画的画和过去一样,又叫什么‘变法’呢?有人说‘变法’可能会‘变坏’,不如不变好。但我认为:不好就再变,不变只有死路一条。”

这一时期,他将西方现代艺术与东方水墨融合,作品如《孤云与归鸟》《九龙在望》《日出》等。

赖少其曾如此谈写生,“不能像画西画一样坐着不动,因此,我几乎每幅画至少移动三个地方,我画前景,主要是找一块好石头,一二株老松树,慢慢写生,次找中景,不是流泉便是建筑:三是向后退到适当地方,专写黄山山峰,使人一见便知这是黄山。写生多了,对黄山也就熟悉了,后来自然而然的不对着黄山也能画出黄山来。此时我才感到了‘自由’,因此,我得出‘我法自然,自然为我’的论点。”

“几乎每一张都是跟生命搏斗中完成的”

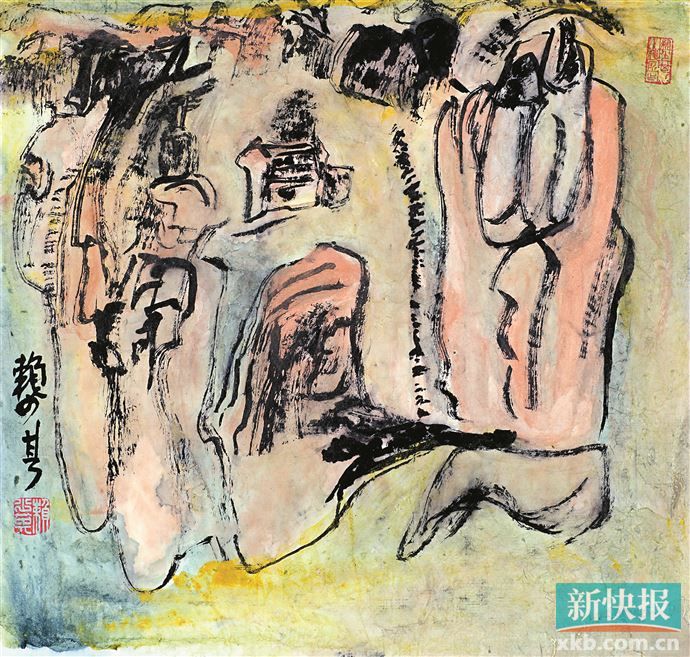

1995年前后,赖少其被病魔缠身,赖晓峰回忆称,“他当时得病之后,左半身几乎是瘫痪状态,而且筋骨疼痛,有时候为了减轻痛苦,他便用手使劲敲打病床护栏,一段时间,那金属护栏都被他敲得变形。有一段时间,我们给他吃止痛药,但吃了之后整个人就变得昏昏沉沉,后来我想,画画是他一辈子的爱好,要不试着给他拿来笔墨,通过画画转移他的注意力。”赖晓峰说,这方法果然奏效,更让他们意外的是,赖少其一旦进入创作状态,整个人精神就起来了,药也不用吃,也不说痛了。这一时期他创作了《百丈泉》(1996年)《无题》(1997年)《市长大厦》(2000年)等。

美术评论家梅墨生曾撰文写道,“他八十岁以后的作品则近乎奇迹,成为最‘赖少其式’的作品。这批作品数量不多,尺幅不大,主题性也不算强,但足以奠定他在中国画坛的地位。”

赖晓峰感叹道,“晚年他是用生命在作画,同时也是他艺术思想的综合体现,因为他不能出去交流,只能凭借胸中逸气创作。他晚年的作品,几乎每一张都是跟生命搏斗中完成的。”

林蓝接受采访时表示,“真正的艺术,从不会被肉体的局限所困,只会在精神的执着中愈发璀璨。”谈及赖少其作品,她说,“强烈的表现意志跟他不断衰退的身体机能本身,所产生一种巨大的碰撞是我其中感到最大的震撼,也许他也意识到留给他的时间不多了,这种紧迫性更让他不断地努力去追求极致,在这种内外夹击的精神与肉体的强压下所迸发出的艺术感染力,是他晚年这批作品中最为感人的地方。”

谈及赖少其作品对当代美术界的启发时,林蓝认为,“让我们作为当代艺术家佩服的是赖老的一生都在不断追求变化,不仅对自己有变革要求,更是时刻站在了时代变革的前沿,因此,我认为他这种勇于革新的精神正是我们这一代最值得学习的地方。”

■收藏周刊记者 梁志钦 实习生 张芃昕