作为中国近现代艺术史上一位难以被简单归类的大家,赖少其先生的艺术实践跨越版画、油画、书法、篆刻等多个领域,尤以晚年两次“变法”所形成的中国画创作,引起美术界的持续关注。在今天回望这样一位大家,我们应该以何种视野去讨论?赖少其的“丙寅变法”“衰年变法”的探索,为今天的美术界带来怎样的启示?作为始终求变的赖少其先生,其身上又有哪些特质或经验值得当下借鉴学习的?

日前,“造化为我——赖少其与现代山水画创作研究展”的展览现场,著名美术史家、广州美术学院教授李伟铭在接受新快报收藏周刊记者采访时,围绕上述相关疑问进行了剖析,他指出,赖少其的真正历史地位是由其中国画所奠定的。他不认同简单地将赖少其归入“新安画派”或“岭南画派”中讨论,认为此类标签虽便于某种讨论,却往往遮蔽艺术家独特的个人气质与开放包容的创作态度。

“赖老不属于任何一派”

收藏周刊:我们在讨论赖少其先生(下称:赖老)作品时,应该把其放置新安画派还是岭南画派的脉络里?有人认为,放两边都不合适,您认为如何?

李伟铭:我认为,看待一名二十世纪的现代艺术家,不应该将其归于某一画派。就像赖老,他本身没有要将自己归于某一画派的主观愿望。

将某些艺术现象或某个具体的艺术家归入一个流派中,确实研究起来更加方便,但同时也容易忽略一些属于艺术家自身的微妙差异和特点。我在做研究的时候非常注意这一点,时刻提醒自己不能犯下这个错误,所以,我认为赖老不属于任何一派。

收藏周刊:现在举办赖老的回顾展,当下的观众如何更客观地认识赖老?当代的艺术家又能在他身上学到什么?

李伟铭:赖老身上有很多值得学习的东西,这几年研究他的学者也越来越多。在民国时期到新中国早期,赖老的版画更引人注意,一直到他退休之后,这位具有探索精神的艺术家才真正作为中国画画家受人重视。

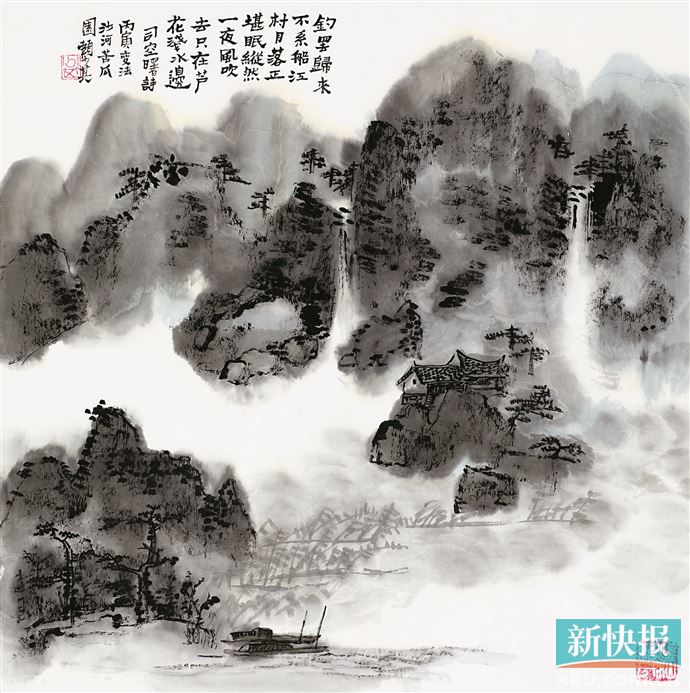

我个人认为赖老在晚年因病创作,画却有了质的飞跃。他在身体抱恙但精神却十分活跃的矛盾情况下,创作出了一批让全国美术界都叹为观止的作品。以前我也参加过赖老在广州举办的画展,让我感觉非常惊艳,现在学者的研究重点都是赖老为什么能画出如此震撼的作品,有人说是厚积薄发,有人说是灵感,我认为这两种因素都有影响,但更关键的是不可复制的个人天赋。

我常常会想起赖老的那幅名叫《剑叶洒金花与黄虾花》的作品,他的题跋很有意思,“余于丙寅归故里,住羊石斋中,吸取中画与西画之长,实行变法,既不似中画,也不似西画,称为中国人所作之画可也。”题跋很短,但是很值得玩味。所以,我认为,评价他的作品如同其本人意愿,并不用拘泥于中国画或西画的界限。

部分传统中国画画家,在动笔前常受传统思想束缚,先思考中国画中应该包含哪些物象,再局限于此类物象在中国画传统里应循何种技法呈现,并将这种范式视为不可逾越的准则。而赖老则是画他想画的对象,且不受限于中国画概念中该如何下笔,他是以自己的方式描绘、诠释。

赖老的思维也受到了西方绘画的启发。他早年学习油画,真正让他成名的版画反而是他在课余时间学习的,这也是赖老艺术中很有意思的地方。他的经历十分丰富,接触了中国画、西洋画和行政领域的奇人异事,因此眼界开阔,胸怀广阔,不像一些画家一辈子专注于“门前一亩三分地”。

“他是一位非常富有人情味的人”

收藏周刊:很多人对赖老的认知都受限于他曾经担任的职位,我们回归到他作品本身去看,他的作品在哪些方面为艺术提供了值得褒扬的经验?例如形式?笔墨?还是观念?

李伟铭:不能单从笔墨或构图去看赖老的画,要从整体来看,他的画里融合了版画、油画的绘画经验和中国画的传统用笔,他的画将这些进行了高度概括,很难说具体哪个方面可以学习。

笼统地说,赖老是一位非常富有人情味的人,这也让他的创作十分具有开放性。我和他有过接触,他很平易近人,没有任何艺术家的架子,完全想象不到他有那么丰富的人生经历。我也读过很多他的书信,他和很多艺术家都建立了亲密的关系,他们之间交流不像领导和下属,而是建立了真正的友谊。

收藏周刊:赖老的开阔眼界是否在广州市立美术专科学校就读时就开始形成?

李伟铭:赖老就读广州市立美术专科学校时,社会风气相对比较开放,包括他后来转至上海发展,两个城市都是开放性较强的大都市,受西洋文化影响很大。

“没有必要刻意过多强调变法”

收藏周刊:提及赖老,总绕不过去他的两次“变法”,对于这一点,同样引起不少人的多种看法,对此,能谈谈您的看法吗?

李伟铭:很多艺术家都有变法,包括齐白石,但是我认为艺术家本身声称的变法时期只是给外人的一种提示,变法实际上是一个渐进的过程。

赖老后一次的变法有比较清晰的标志,是在他晚年患病后行走不便。生活无法自理,需要旁人协助才能创作的时期。赖老难以用笔表达出自己的想法,正是在这种笔不达意的困境中,却创造出了奇迹,这和黄宾虹晚年因为目力渐弱而积墨越积越厚的情况也有些相似。但是我认为在讨论赖老的时候没有必要刻意过多强调变法,要从整体上来考察他的想法。

收藏周刊:赖老在国画、油画、版画甚至书法、篆刻等领域都有探索,您认为赖老在哪个方面是最能给我们启发的?

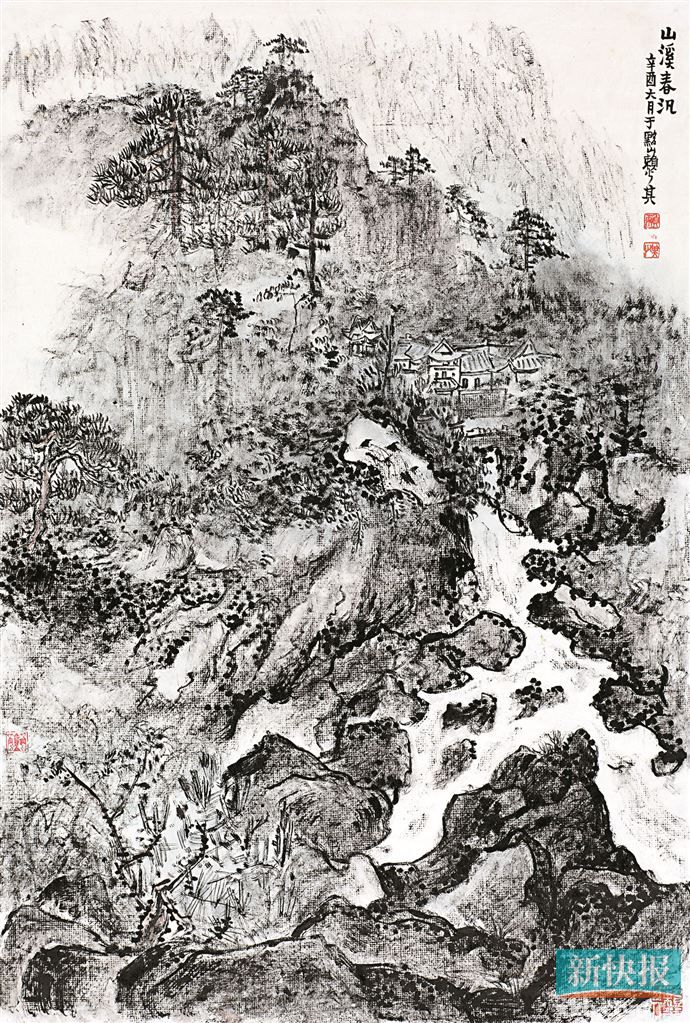

李伟铭:赖老在不同领域的不同时期都作出了自己的贡献,比如三十年代积极投身鲁迅倡导的木刻运动,五十年代带领着艺术团队在版画领域做了很多创新,后期还做了套色版画的探索。但真正奠定赖老历史地位的是他的中国画,他把一生的经验都融入到了中国画之中,包括版画、油画、书法,甚至还有他作的诗。

赖老艺术的一大特色在于他不是一位局限在书斋里的艺术家。他热心投身于社会变革、在文化艺术与革命事业方面都有大量实践。而且他与当时华东地区的上海、杭州等地的艺术家交往十分密切,他在实践与交流中学习了很多。

相比黄宾虹的画 赖老会更加世俗化、大众化

收藏周刊:有一种说法是黄宾虹的地位和赖老的推动有着密切的关系,您听说过吗?

李伟铭:我不认可这个说法。赖老与黄宾虹的接触较为密切的时期是在五十年代以后,而在二十世纪早期,已经有以傅雷为代表的一批人对黄宾虹有了很高评价。其实在二十世纪黄宾虹算是一个比较小众的画家,能理解和接受他的人较少,仍然属于传统国画的范畴。能认识到他的艺术的人较少。而赖老的画作相比黄宾虹的会更加世俗化、大众化,普及性更强。因此,即便他们身处同一时代,彼此的交往圈层与艺术追求仍存在明显差异。所以虽然赖老对黄宾虹有关注,但是不能将黄宾虹的地位归因于他的推动。

收藏周刊:但说赖老受黄宾虹创作风格影响的声音也不少。

李伟铭:赖老确实受到了黄山画派的影响,而黄宾虹的家乡就是黄山,可以说有一定的影响,但不是唯一的影响。我们研究时不会强调唯一性,而是会以更开放全面的眼光来看待艺术家的各个方面。

■收收藏周刊记者 梁志钦 实习生 张芃昕