“艺术和人——纪念迟轲诞辰100周年文献展”开幕

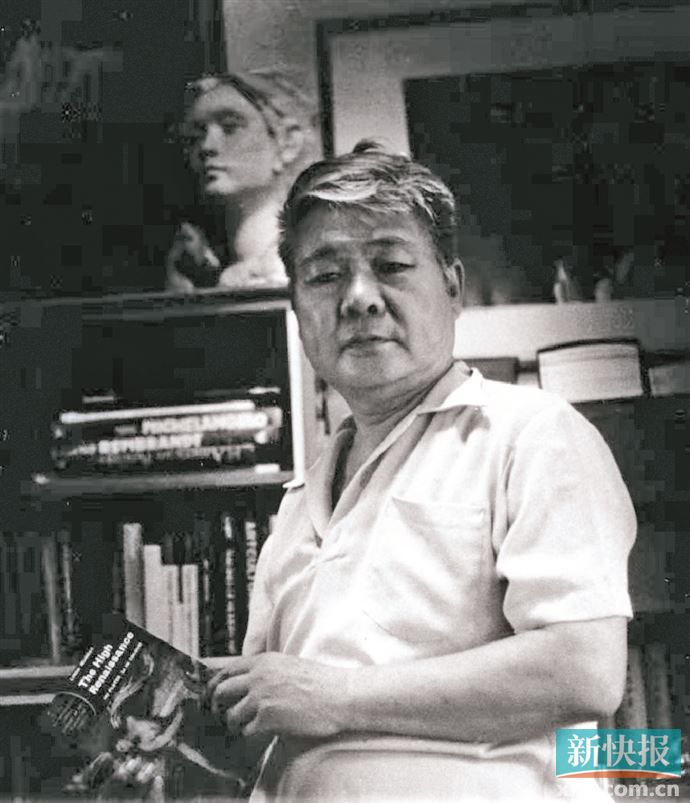

“艺术和人——纪念迟轲诞辰100周年文献展”日前在广州美术学院美术馆开幕,此次文献展,力图通过丰富的著述手稿、照片影像以及来往信函等,立体呈现迟轲先生作为学者、翻译家、评论家、教育家的人生轨迹与丰硕成果。

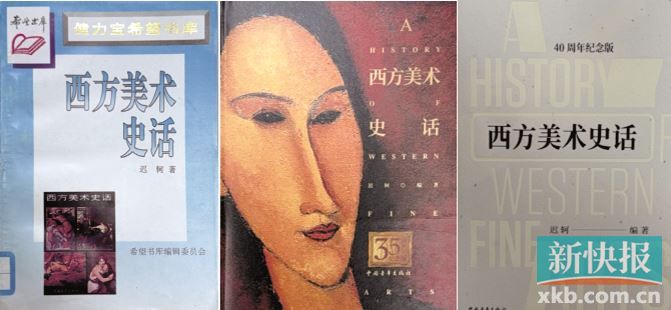

广州美术学院院长范勃表示,迟轲先生是我国著名的美术史论家、教育家,新中国西方美术史研究的重要奠基人之一,也是广州美术学院美术史论专业的开拓者和引领者,广州美术学院首批九位终身教授之一。他毕生致力于美术史论的研究、翻译与教学工作,其著作《西方美术史话》影响深远,启迪了无数学人与艺术爱好者;他主持翻译和主编的多部西方艺术理论经典,为中国学者打开了通向世界艺术的重要窗口。

学术聚焦撰写、翻译、编辑、出版

作为著名的美术史学者和译者,撰写、翻译、编辑、出版等是迟轲先生学术工作最为重要的部分,这次展览挑选了其部分个人或集体成果,有的著作尽可能呈现多个版本,以更为完整地体现迟轲先生学术成果出版及传播情况。

复旦大学哲学学院教授沈语冰表示,“我是读迟轲先生那一辈学者的译著成长起来的,特别是他翻译的《西方艺术批评史》,给我非常大的启发和直接激励。”

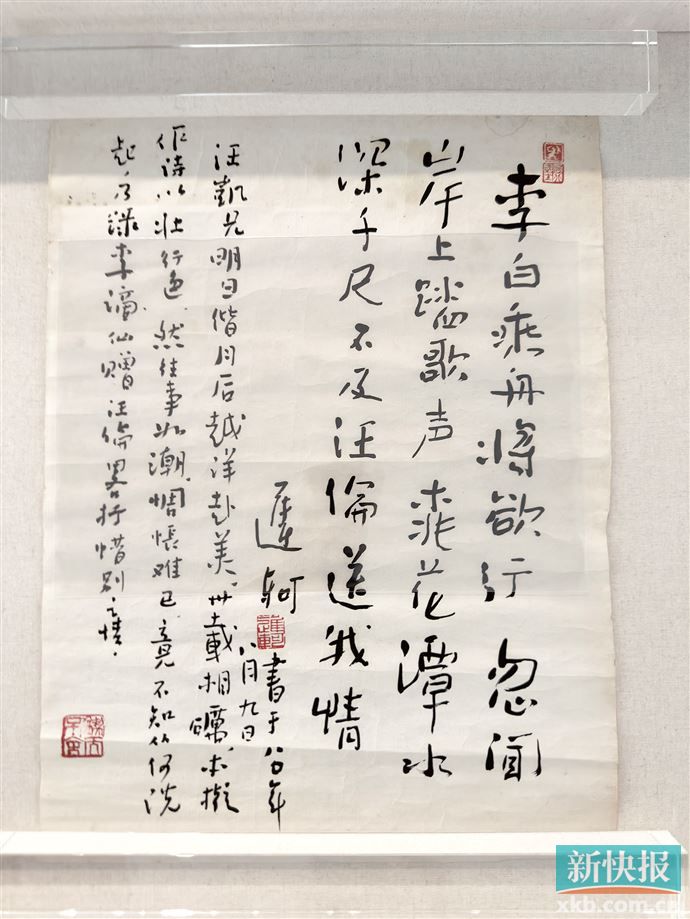

记者在现场看到,展览还特别呈现了迟轲先生与学术界和艺术圈保持着密切的联系,包括国内名家王朝闻、王式廓、关良、华君武等,国外学者包括美国汉学家包华石、海外研究岭南画派的专家郭适,意大利学者莫妮卡·德玛黛等。

通过书信往来,他们对共同关心的艺术文化问题以及具体作品、文章等发表了看法。被所挑选出来的只是他众多书信的一小部分,从中可以管窥这位学者广涉国内外的交友圈,并在一定程度上增进我们对于某些历史问题的认知。

广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌表示,“通过这些书信,可以看到前一辈理论家与海内外学者的交往与对艺术问题的探讨方式,也为我们展示了迟轲先生当时的交际视野有多么的宽广。”

最早国内系统介绍和研究西方美术史

华南师范大学教授皮道坚在展览现场回忆表示,“我对迟轲先生是十分感恩的,作为一位中国美术史论界的杰出前辈,他的著作和学术思想对我有深刻的滋养和指引,包括《西方美术史话》和译著《西方艺术批评史》《西方美术理论文学》《西方美术事典》等在内的美术理论和批评著作,是我走上美术史论教学工作岗位之后的非常重要的教学参考资料,也是我后来从事理论思考和批评写作的重要思想史源泉。”

皮道坚还回忆介绍,迟轲先生曾在上世纪八十年代动员他从武汉到广州美院工作,但因家庭原因没能成事,1992年,皮道坚到华南师范大学任教,迟轲先生又与他联名招收研究生,“正因此,华南师范大学成功获得了美术学硕士研究生招生点,这完全得益于迟轲老师的提携和帮助。”皮道坚说,“他坚信对西方文化的学习研究,是推动中国美术现代化,推动学术多元化的必由之路,他是最早在中国系统介绍和研究西方美术史、美术理论和美术批评,将这些几乎空白的领域建设为国内学术研究领域中令人瞩目的方向的少数学者之一。”

《西方美术史话》影响力超出美术界

西方美术史在我国历来是一个从业人数极少的冷门专业,这类专业人员主要集中在八大美术学院的教师队伍,但有的学校甚至还摊不上一个。迟轲(1925-2012)是20世纪20年代出生的西方美术史家,与他同时代的西方美术史家还有刘汝醴(1910-1998)、李浴(1915-2010)、吴甲丰(1916-1997)、钱景长(1924-2001)和吴达志(1925-2012)等人。他们出生并成长在动荡的民国时期乃至战争年代。没有出国留学的机会,他们大多数人甚至没有接受过正规而系统的西方美术史和外语专业教育。

迟轲女儿迟兰说,“我父亲自学能力非常强,学习追求新鲜事物的欲望也非常强。他曾告诉我,坚持一件事十年总会有成就。”

“迟轲的《西方美术史话》和吴甲丰的《印象派再认识》等著作在改革开放初期起到了正本清源、重新启蒙的作用,其影响力甚至超出了美术界。”中国艺术研究院美术研究所王端廷认为,他们是我国西方美术史事业承上启下的一代,除了各自的学术著作和翻译成果,他们还通过指导研究生培养了新一代西方美术史研究者,为我国的西方美术史事业的发展作出了巨大贡献。“迟轲是他那一代西方美术史家群体中的佼佼者,他的学术成果是后辈同行继续攀登的基础,他的勤奋而严谨的治学精神永远是我们后辈同行的榜样。今天我们纪念迟轲先生,就是要继承他宝贵的学术精神,以他为榜样将我国的西方美术史事业继续推进下去。”

重新思考中国美术史学的未来

今天回顾与怀念迟轲先生,到底应该怀念些什么?这一点在皮道坚看来,“我们在今天回顾迟轲先生的学术贡献,不仅要看到他在著述、学术体系建构和教书育人等方面的杰出成就,更要看到他作为启蒙者的精神遗产,也就是说在中西文化交流中保持开放的胸怀和批判的眼光,既要强调本土文化的建构,更要重视学术规范。纪念迟轲先生,正是为了学习和发扬他作为启蒙者和奠基人的人文精神,重新思考中国美术史学的未来。”皮道坚认为,作为中国的西方美术史学研究学术奠基人,迟轲先生的学术贡献首先在于奠定了中国的西方美术史学研究基础,他不仅是中国最早系统性阐述西方美术史的学者之一,重要的是他将西方美术史学的经典著作、研究范式和学术精神引入了中国,他的著述和译著不仅提供了史料层面的丰富性,也为中国研究者理解“美术史作为学科”的概念提供了具体的范本,使得中国的西方美术史学研究从零散的知识介绍走向了系统的学科建设。

胡斌告诉记者,迟轲先生的研究主要立足于现实主义的基调,但既没有思想的固化,又没有否定非现实主义的部分,是现实主义立场前提下的一种比较开放的态度,而且需要强调的是,在信息相对不畅通的年代,他通过自学英语引进了大量而丰富的西方美术知识,加上他流畅优美的文笔,使得他的著作《西方美术史话》大受欢迎。此外,他在翻译选择方面,有非常高水平的判断力,他很早就翻译了贡布里希的相关著述。从评论的角度,伴随着新中国的成立与发展,他介入到美术进程的现场,撰写了大量的美术评论,字里行间也反映出他的感受力非常敏锐,能够准确地把对作品的优点与缺点的感受用文字表达出来,这一点非常重要。

人物介绍

迟轲

(1925年11月3日-2012年3月29日),原名迟雁鸣,祖籍山东宁津,出生于天津。1946年离家往解放区(张家口)入华北联大读政治班后转入美术系学习美术。1948年毕业,分配南下工作,在中原大学任教。1949年5月中原大学文艺学院成立,迟轲任美术系教师,后任美工队长。1953年中原大学文艺学院美术系与华南文艺学院美术系、广西艺专合并,由胡一川领导建立中南美专,迟轲任文艺理论教研组组长。后任广州美术学院文艺理论教研室主任,是广州美术学院首批九位终身教授之一。

■收藏周刊记者 梁志钦