“艺术和人——纪念迟轲诞辰100周年文献展暨中西美术史论研讨会”日前在广州美院举办,迟轲先生曾在中原大学文艺研究室担任教学与研究工作,后相继参与中南文艺学院美术系筹建,任中南文艺学院美术工作队队长、中南美术专科学校教师。1958年任广州美术学院文艺理论教研室主任,1984年招收首届西方美术史研究生,1995年文艺理论教研室改设为美术学系,并于次年招收本科生,其为首任系主任。他是广州美术学院史论专业的奠基人之一,为美术学院理论学科和专业的建设作出了卓越贡献。

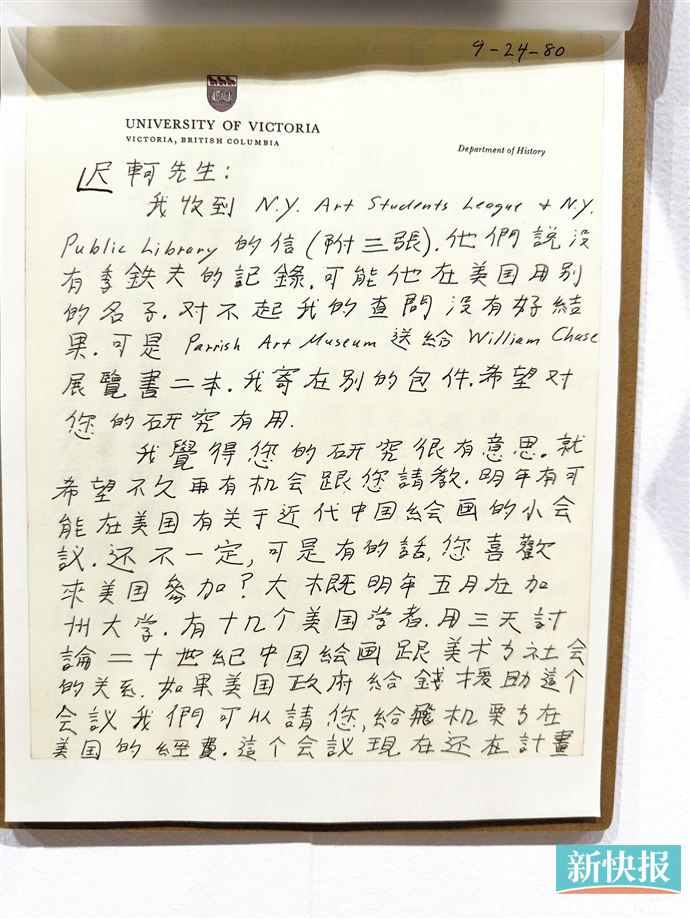

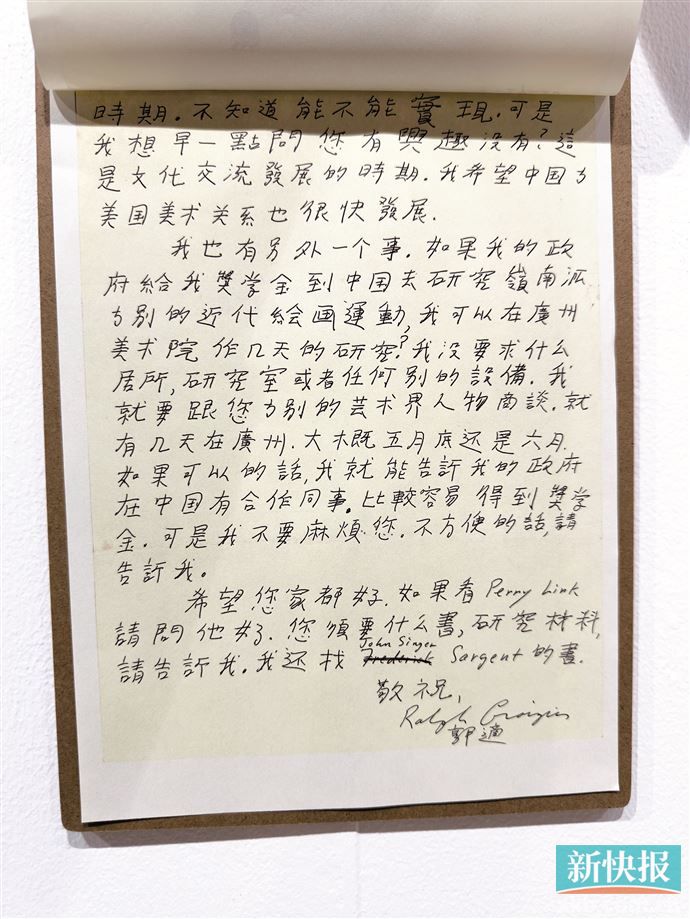

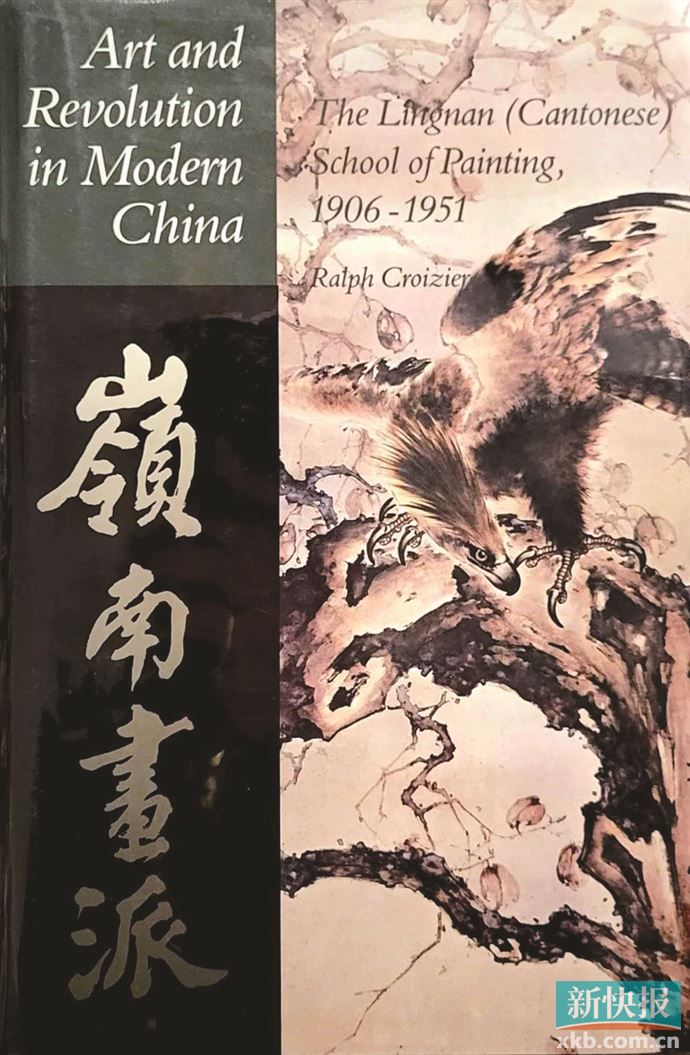

迟轲先生培养了当代美术史研究与评论的一批批代表性学者,包括中山大学教授杨小彦,广州美术学院教授李行远、樊林等,还对海外学者起到了非常重要的指导与培养作用,例如海外研究岭南画派的专家郭适,意大利学者莫妮卡·德玛黛等。以下是学者们对迟轲先生为人为事以及治学态度的回忆与追思。

广州美术学院教授樊林:

擅长古典绘画语言

时常点拨如有神助

我很幸运地跟随迟轲老师做过一些事情,尤其是2000以后,他喜欢选择不同的后辈跟他一起完成一些基础的写作。比如这回展出的几部具有普及意义的丛书。每次他完成就让我们输入,再校对、修改。他还曾认真和我讨论过:你觉得我要不要学习用电脑?我跟他说,五笔比较快但练得辛苦……他思考再三,决定还是写出来。甚至讨论过既然用五笔输入了,是不是可以用回繁体字这样一个关乎语文的问题。每一次稿子完成后,我们都会打印出来,送到他家里。迟老师便用红笔补充、修改,正如这些打印稿上的文字。他常常提醒我们作品在目录和图录出现的时候,题目、名字、时间的一致。这样一种既严谨又不断修改的普及性写作训练,对于我在日后的教学以及研究写作中,起到非常大的影响。

迟老师常常将历史与当代的时间对立和变化与艺术史的观察、判断、写作网织在一起,不断提示我们关于观看与视觉经验的问题。我个人写作中有过一次,准备写在冰岛出生的美国当代著名画家奥德·奈卓姆,他擅长用非常古典的绘画语言,画面像是神话故事的重演,并创作了“雌雄同体”的形象。从知识上来讲,我们都了解希腊神话、罗马神话里有赫马佛洛狄忒斯这样的神。但当时欠缺作品阅读积累,于是请教迟轲老师。迟老师随口便说出多个关键的信息,卢浮宫藏的二世纪大理石雕塑复制品,那尊女子形象的雌雄同体,出土自罗马戴克里先浴场。这让我非常羞愧,我们会认为自己年轻,接触图像作品的机会比老人家要多,他还提示我,在图书馆找某一本画册。很多时候,迟老师的点拨如有神助。

广州美术学院教授李行远:

没有正儿八经地授课

更多的是与我们聊天

我于1984年考入广州美术学院跟随迟轲教授学习西方美术史,同学有邵宏和杨小彦,我们是迟老师招收的第一届硕士研究生。我们入学前后,也正是迟老师出成果最集中的时期。对一代青年产生广泛影响、印数达20多万册的《西方美术史话》出版于1983年,文杜里的《西方艺术批评史》亦于此时译就,他正在进行的工作是翻译J·霍尔的《西方美术事典》。如今美院美术馆的位置,那时还是一座两层楼高的陈列馆,陈列馆的楼下有一个不到十平方米的小房间,借给迟老师用作工作室(那年我们研究生考试的面试地点,就在这里)。每次出入校门,那里晚上总是亮着灯,总可以看到老师在埋头工作,每逢此时,自然会附会起以前一首歌曲的名字“八角楼的灯光”……

入学后,迟老师并没有正儿八经地给我们授课,我们的学业更多的是在老师聊天、在老师的带领下与老师一道工作来完成的。当时迟老师痛感在美术理论方面,“仍然没有一部按照历史发展而编成的文选”,他指导我们的第一项工作就是翻译《西方美术理论文选-从古希腊到20世纪》,这是迟老师根据美国学者的一套工具书来选编的。我们从老师那里领来文章的复印件,各自翻译,而后交给老师有时也会互相交流校对。最后的定稿都经迟老师审定,作者介绍都是迟老师亲自执笔。

迟轲老师具有深厚的人文素养,他以其壮阔的胸怀和眼界,所呈现出来的价值立场是热情地拥抱全人类创造的文化精华。因而在他的学问中,我们今天可以感觉到的是他努力地把某个特殊年代中的价值扭曲减低到最低程度。

中山大学教授杨小彦:

文笔深入浅出

人格和精神影响了我

1984-1987年,我是迟老师的研究生,当年三个同学,我们是他第一代研究生。迟老师对我的影响可以说非常深远,不仅让我从一个纯粹的学习绘画学生逐步转变成从事艺术理论,后来逐渐过渡到研究艺术史的研究人员,在这当中迟老师功不可没。而且在美院这三年,迟老师非常宽容,我们有过很多很愉快的交往,对我非常印象深刻的是其实我和迟老师的好几次聊天聊的是文学,迟老师对于文学有非常深的认知,所以我才理解他的文笔为什么如此深入浅出,这对我以后的艺术理论和批评写作有非常至关重要的影响。我记得有一次和迟老师聊天,他和我说这样一番话:做艺术评论非常不容易,其实就是吹捧,吹捧得不肉麻就算好了。

我瞬间理解了迟老师这番话的真正用意,要秉持自己的立场和感受,从事这一行的时候要有节制,要有深刻的认知才有可能达到某个境地,迟老师这番话对我影响至今,让我意识到批评的重要性。如果我今天还有某些或可称之为成绩的话,我想首先要归功于当年迟轲老师在无形中的教诲,这个教诲不是上课,他没什么课上,也不是读教科书,也不是严格的规范,他很放松很宽容,可以说是身体力行用他的人格和精神影响了我,这一点终身不忘。

意大利学者莫妮卡·德玛黛:

喜欢学生主动讨论

发自内心关爱他人

1989年3月17日,我去迟轲老师家上了第一堂个人课。之前他与学院的秘书处达成了协议,允许我在他家和陈少丰家上课:非同寻常的特殊待遇。迟轲老师的家非常简朴,是学者陋室的典型:几乎到处都有随意堆放的书籍。他是一个激情满怀的人,对生活和人类充满了关怀。我至今还珍藏着迟轲老师每次上课给我准备的A4纸。他在纸上已经写了一些字句,经常标有汉语拼音和四声,随着讲课他还会加进其它内容。第一次上课的主题是介绍不同的书法风格以及书法与中国画之间的关系。迟老师讲课的大纲涉及四十位中国近现代(1901-1985)水墨画家,齐白石、潘天寿、李可染、朱屺瞻等。他写的文字在纸上沿不同方向随意分布,我就用极小的字做笔记把剩余的空间填满,内容高度概括,因为教授喜欢学生主动参与讨论和他讨厌唯唯诺诺的“效仿者”态度。那种授课方式让我喜不自禁。他讲课根据清晰且准备好的主题,但又根据连带关系和灵感随机展开,其中的快乐我认为不仅仅是单纯的文人趣味,更是一种全面的通透。每周两次下午的课,当我敲门时就憧憬可能的快乐,迟轲老师总是一如既往地微笑寒暄着给我开门。

一天,下着很大的雨,他给我开门时抱歉地说“对不起”,看着我疑惑不解的目光他补充说“天气不好”。我觉得这种礼貌不是虚伪客套,不是表面形式,而是发自内心地对他人设身处地的关爱,大概是中华传统文化的完美体现。这个文化从整体上关怀人类,考虑其精神、知识和身体上的需求。

■收藏周刊记者 梁志钦