近年来,AI等前沿技术逐渐融入创作领域,虽目前应用仍占少数,但未来具有广阔的发展空间。速写展不仅展示作品,也将作为一个引发思考的公共平台,推动大家共同探讨技术与文化融合过程中所带来的新的可能与挑战。

日前,随着“新活力广州——2025年全国速写作品展”筹备工作的持续推进,一个围绕AI对速写影响的话题引起关注。

1

科技只能助推,但是不会主导

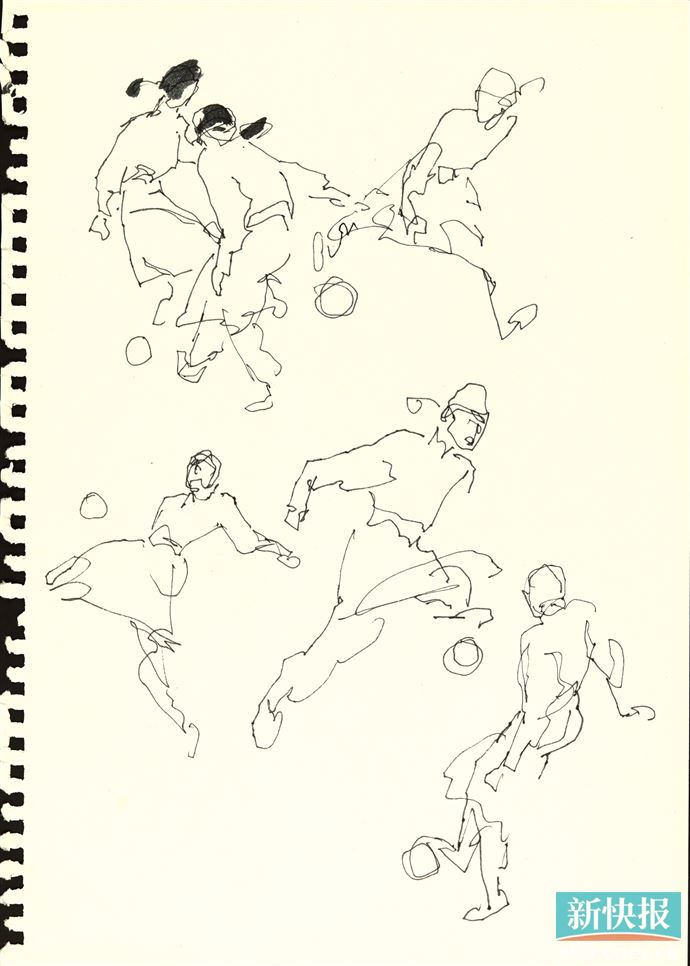

中国美术家协会理事、中国画学会理事朱凡坦言,“人工智能技术已经进入我们的生活和工作,也同时进入艺术创作。”但他同时强调,“电脑生成出来的画面,很少能带动我们的心跳,它不会引起我们的悸动,这就缺少手绘的过程。”他进一步分析称,“在生活当中看到的场景包括人物、动物、生活客观关系,第一时间要思考怎么把它转换到画面,而不是通过手机、相机,通过软件转换,而是用眼睛、用心、用脑、用手,进行取舍、提炼、挪移,这本质上就是在创作思考。”

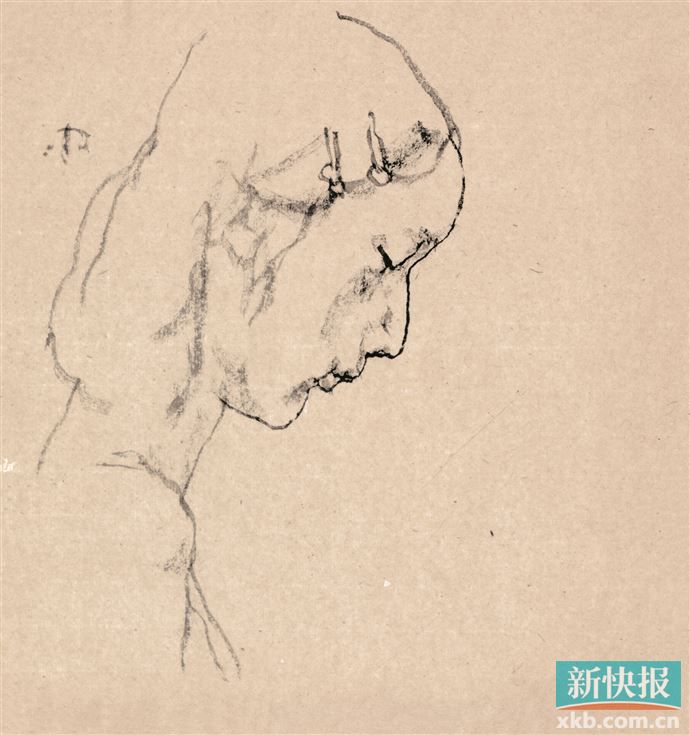

原解放军艺术学院美术系中国画教研室主任、教授任惠中也有同感,“我在生活中去触摸的那一点,拍一万张照片,也没有画一张速写这么感同身受。”谈及为何照片与速写有如此区别时,任惠中认为,“照片很容易混在一起,但是画的时候,笔触能承载当时那种感觉和感触。”

江苏省国画院人物画研究所原副所长王野翔介绍,身边不少同行对AI的发展持有消极的看法,认为AI画出来的图片比画家想象力丰富,比画家的想法还要高明,但王野翔始终感觉,AI是作为一个工具,它缺乏人对生活的真实体验。照相机发明的时代,迫使不少画家思考,如何画出照相机所不能的画。所以产生了梵高,通过笔触色彩表达情感,产生了毕加索的立体主义。反过来思考,那AI时代到来以后,还有没有AI不能画的画?会不会产生这种新可能性?“绘画并不会因为人工智能到来就(消失),我想它可以成为我们的工具。”他认为,“人物画创作实际上就是要表达思想深度表达情感,人物画离不开和人物的共情关系。人物画还强调批判性思维,就是在创作过程当中发现新的可能性。”

重庆大学二级教授、博士生导师张春新也认同这一点,艺术自身发展的生命力是不会被科技(取代),科技只能助推,但是不会主导。

2

AI为艺术家提供了新的创作媒介和表达方式

无论是照相机还是人工智能,归根到底都只是一种工具,这是不少艺术家对AI的共识。朱凡认为创作者应该打开思路,不必拘泥于笔触的形式是模拟还是创新。如果能够通过指挥AI生成远超个人甚至行业水平的高质量作品,那恰恰说明艺术家成功驾驭了技术,AI因此成为推动创作的重要力量。

这一观点得到了多位艺术家的认同。技术的进步始终伴随着艺术的发展,从文艺复兴时期的透视法到19世纪照相机的发明,再到如今的数字绘画和AI生成艺术,每一次技术革新都为艺术创作带来了新的可能。AI不是要取代艺术家,而是为艺术家提供了新的创作媒介和表达方式。

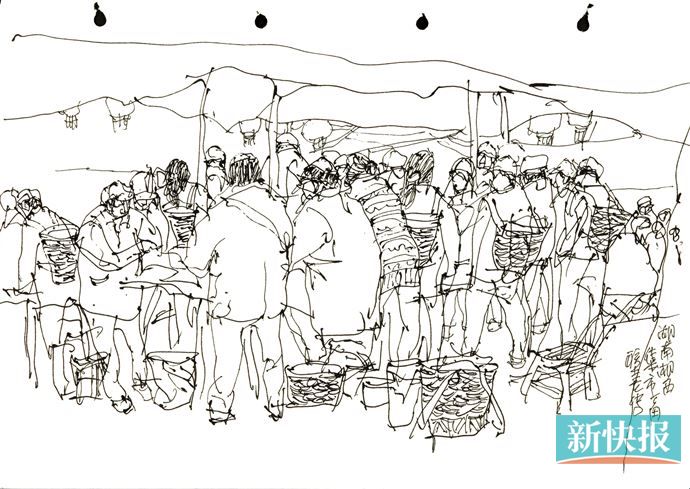

任惠中通过自己在少数民族地区采风的经历,阐述了现场速写的重要以及摄影辅助的独特价值。他表示,少数民族地区很多服饰非常复杂,即使有足够时间也难以完全靠速写捕捉所有细节,这时照片就起到了辅助作用。

张春新同意照片在后期制作中所起的作用,这是收集素材的一部分,但真正的艺术冲动还是在于最初收集素材、画速写时的那种冲动。“如果一位画家能够保留那种冲动,我相信他的艺术成就是很高的。”张春新特别强调了速写在文化理解中的重要性。“收集素材的时候除了画速写,我还要画道具、环境,还要了解当地文化情况才能创作。所以画速写不是单一的,画速写的同时还要做记录,让自己进入当地文化。”他提醒艺术家要避免陷入技术依赖的陷阱,指出速写不仅是学术训练,更是收集地域文化符号、深入生活现场的重要方式。他以自己在新疆的创作为例,分享了宝贵的经验教训,“我到新疆的时候很激动,一进新疆就开始画速写,结果到了乌鲁木齐,部队的战友们看了以后都说,你画得很好,但缺少维吾尔族的味道。”这个批评让他猛然发现,自己是在用学校老师教的方法画画,仍然缺乏传达切身的感受。后来他深入南疆生活两个月,才真正把握住地方文化的精髓。“再把速写给他们看,他们说‘这个有羊肉串’的味道了。”

3

速写与新技术应该齐头并进

一级美术师廖宗怡从创作本质出发,指出了AI的局限性。“数字时代,AI可以部分替代繁复的批量化的图像工作,但未必能够完美创造独立的、自我的、个性意象的创意作品。”他强调,从速写到创作,是一个体验感情、提炼生命的过程,而非机械拼凑。这一观点揭示了艺术创作中“人的温度”的重要性。无论技术如何发展,艺术中最打动人心的始终是那份源自生活、发自内心的真实感受。AI可以模仿风格、复制技巧,但很难替代艺术家在创作过程中投入的情感体验和生命感悟。

广东省美协原专职副主席兼秘书长王永从更宏观的角度阐述了速写的学术价值。他指出,今天重新强调速写的重要性,并非要用速写否定新媒体发展的必然性,而是要重新找准速写在当下多元文化发展境遇下更为恰当的学术定位和发展方向。“画速写的目的不是觉得这张速写有没有用,而是通过一张张所谓无用的速写,来逐步积累和提高我们对于社会生活观察和塑造的能力,再用这种能力去画自己认为有用的画。”王永认为,速写与新技术应该齐头并进,共同成为实现艺术理想的重要助推手。

4

“读屏时代”方便了教学、展示和传播

广州美术学院教授张弘从教学与传播的角度提供了新的视角。在他看来,今天我们已经进入“读屏时代”,年轻人几乎人手一台屏绘设备,这种便捷性不仅改变了绘画方式,也拉近了不同代际之间的沟通距离。“用平板电脑速写和设计,并不影响我的艺术追求和学术目标,但通过屏绘的熟练掌握,我更拉近了与年轻人沟通的距离,我们之间好像自然地少了一层‘代沟’,陡然增进了一份交互的亲切。”张弘将这种现象称为代际交流的“同频”。数字工具的优势不仅在于便捷性,还在于其能够自动记录作画过程,非常适合电子屏幕的演播或动态展示。“它可以画出纸质感觉的线条,还可以保留线条的情绪轨迹。”张弘认为,掌握科技载体的速写或绘画技能,既方便了教学、展示和传播,也有助于跳脱固执的认知惯性,克服以固有的审美认知来“俯视”年轻一代。“纸质媒介与科技屏绘媒介画速写画创作,只是工具不同,在艺术情感抒发上,人的激情付出是一样的,并非冷暖有别。”张弘说。

“我很赞同有时候用手机、平板直接画,因为重要的是这种感觉,就是要手动。”任惠中强调,每次到一个新地方,虽然外人可能看不懂他的草稿,但他的感触和感受已经深入草稿中。“这个深入人心,是由衷拨动我内心的感受,对景观、人物、形象或者是服饰也好,有了不同感受。”他举例说,画西双版纳的漂亮姑娘绸缎和画贵州刺绣的密集感觉是完全不同的,画作中融入的现场情绪是照片所无法替代的。

■收藏周刊记者 梁志钦