粤新同心

文化润疆

广东与新疆,虽相隔千山万水,却因文化艺术的纽带紧密相连。

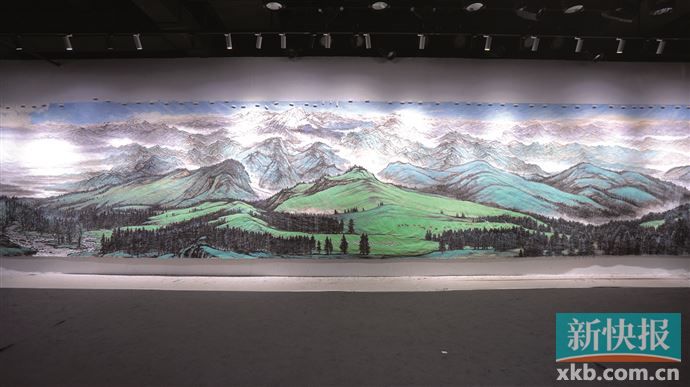

9月25日,新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝大会在乌鲁木齐举行之际,由广州美术学院牵头创作,长16米、高3米的大型国画——《大美天山》正式钤印收官。长卷为粤疆两地多民族艺术家热笔共绘,通过艺术表现推动文化润疆,展现新时代新疆的自然风光、社会发展与民族团结。《大美天山》预计在10月上海中华艺术宫举办的“其命惟新——广东美术百年大展”中正式与观众见面。

当天,新快报记者来到广州美术学院创作室,见到了巨幅长卷《大美天山》。随着长卷徐徐展开,一幅自然秀美、安居乐业、生态优美的新时代新疆图景,呈现在记者眼前。

从远处看,长卷气势恢宏,把新疆的大美山水尽收眼底,给人以强烈的视觉冲击感,让人不禁感叹新疆自然风光的绚丽雄伟,祖国边疆的日新月异、欣欣向荣。

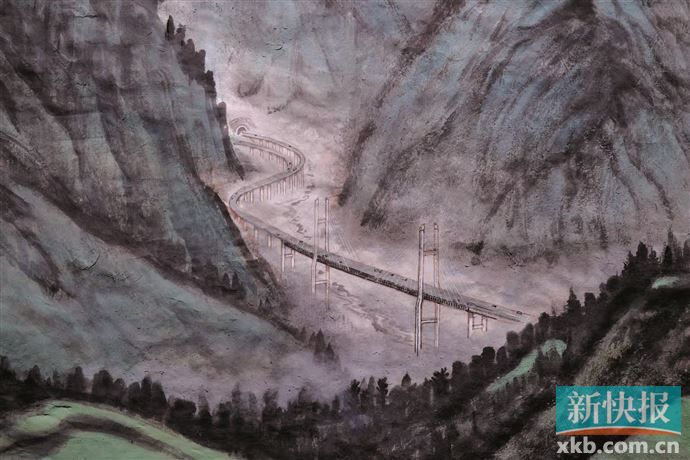

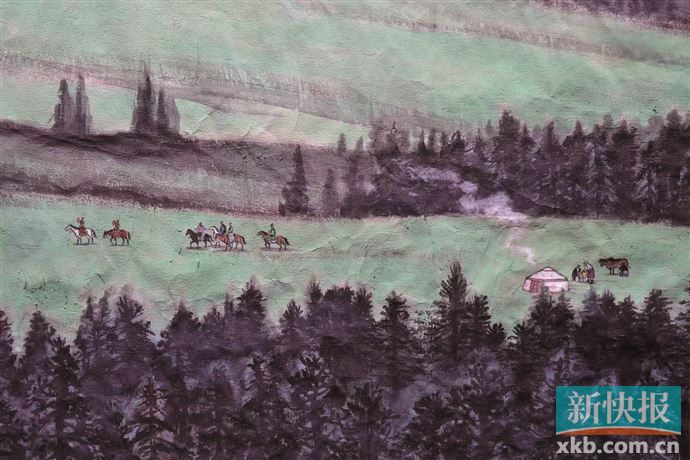

走近细观,长卷精微的细节与流动的气韵更为打动人:从草原到天山天池,从兰新高铁到果子沟大桥,最终画面视觉核心凝练于天山,以博格达峰、天池云山牧场为自然基底,融入高铁,高速公路等现代元素,展现了夏日拂晓时分新疆的静谧与勃勃生机。

这幅长16米、高3米的大型国画作品由广东省文联、广东省美协指导,广州美术学院牵头创作,由广东省美术家协会主席、广州美术学院党委书记林蓝领衔,广州美术学院副院长蔡拥华、广州美术学院中国画学院院长许敦平、广州美术学院中国画学院副院长刘文东、广州美术学院附中副教授杨峻等艺术家主创,粤新多民族艺术家共同参与创作。

为精准捕捉新疆特质,今年7月,广东省文联与新疆文联组织两地画家共同赴疆采风。岭南的温润笔墨与西域的雄浑气象在天山脚下展开深度对话,《大美天山》正是此行创作成果之一。林蓝表示,本次《大美天山》创作,致力扎根到新时代、新风物当中,感受新的气息。

长卷背后,是对祖国边疆壮美山河的礼赞,是一次文化润疆的艺术实践与探索,更是新时代背景下粤新两地文化艺术交融的生动见证。同时,《大美天山》旨在通过艺术表现推动文化润疆,通过长卷创作让两地艺术家携手创新,以笔为媒、以画为桥,增进两地文化认同与情感交流。

策划立意

对标岭南画坛前辈巨作

呈现新时代新疆新面貌

从策划到完成,经过近100天的时间,大型国画《大美天山》在9月25日终于迎来了题跋、盖章,并进入装裱流程。对于大作,广州美术学院副院长蔡拥华流露出了一丝不舍,“以后如果没有特殊情况,估计我们都没有机会再摸一摸它了。所以,在最后的检查步骤,我要从右边到左边,抚平宣纸上的皱褶,抹掉多出来的纸屑。我觉得更多是这三个多月来的一种情感的寄托。今晚,我和其他创作者们估计都会难以入眠。”

“这一张寄托新时代粤疆两地人民感情的大型国画,是省委文化润疆项目的重要组成部分,从一开始策划的时候,就有意对标岭南画坛前辈们的作品。”蔡拥华坦言,创作组第一时间想到的就是新中国成立10周年国庆时的献礼之作——《江山如此多娇》。这幅由关山月和傅抱石两位大师共同创作的巨作,展现了新中国成立初期的山河气象,是中国美术史上最重要的画作之一,也开创了大幅巨型国画创作的先河。

蔡拥华回忆,今年7月,广东省文联与新疆文联组织两地画家共同赴疆采风一周。艺术家们行走在广袤的新疆土地上,“三山夹两盆”的壮阔河山尽收眼底,像是一本永远也翻不完的画册。“绿水青山就是金山银山”理念,早已在这片大地上生根发芽。新疆也以文旅融合、产业升级等现代手段实现文化价值转化,在绿水青山间书写了一份“生态美、产业兴、百姓富”的答卷。

“在新疆流传着这样一句顺口溜:‘天山云杉根连根,各族人民心连心。’”蔡拥华指出,云杉这种与岭南榕树颇为相似的植物,一旦生长起来,它们的根相互连接,一排接着一排延伸开去。创作组觉得这句顺口溜很好地展现了新时代各族人民团结一致,于是在画中的天山牧场,也把这一独特的景象进行了呈现。

创作过程

两地画家画风相互补充

传统和当代的双向奔赴

在创作过程中,又是如何将岭南画家与新疆画家联合起来?“我们与新疆美协合作,参与其中的画家有哈萨克族,也有柯尔克孜族。前一阵他们还来到广州,与我们一同构思、共同创作。”蔡拥华表示,岭南画家与新疆画家在画风上相互补充,合作作画的形式既具有时代意义,又具备学术价值。

“新疆画家风格宏旷苍茫,岭南画家注重彩墨交融、雄奇与精炼。我们希望将这两者完美结合,既能体现中国画特有的东方韵味,又能体现天山风光的绚丽色彩。”蔡拥华表示,本次创作努力实现岭南与新疆、自然之绿与艺术之绿、传统青绿山水和当代青绿山水等方面的多维度“双向奔赴”。

此外,由于画作创作地位于广州美术学院,在打造团队时,创作组也让几位老师、博士生和硕士生共同参与,形成了“名家领衔、资深画家担当、青年画家参与”的创作团队模式。“这种模式在广州美术学院的创作和教学历史上是有传统的。求学中的美院学生能够接触到这样一张大画,是非常难得的机会。这也是一种传承,也加入了青春的气息。”蔡拥华说。

画作解析

远看其势,近看其质

超越传统的视觉美感

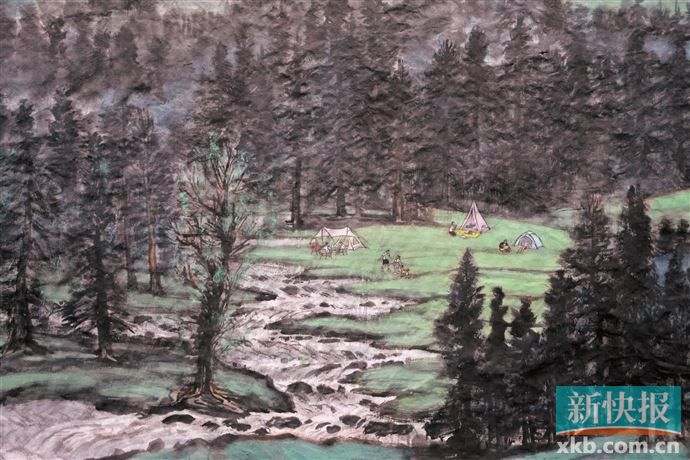

“真的是大美,构图美,色彩美,线条美。每一根线它都不是孤立的,它都是用了几十遍的上墨渗透出来。一放大了以后,你可以看到它就是一根很立体的线。” 蔡拥华解释,传统中国画上色的环节不可能那么多,但是这次的《大美天山》在颜色上有几十层之多,墨韵和层层的颜色堆砌以后,会产生了一种很浑厚的色彩,实现“远看其势近看其质”,能够让观众有一个从远到近的不同体验,将超越传统中国画给人们的视觉美感。“观众只要沉浸在这个绿调子里,一定会感受到一种和谐、唯美。本能联想到如何舒服地去享受和自然融为一体。”他说。

“画作与观众见面才有生命力。”蔡拥华期待,未来更多的观众能够近距离观看《大美天山》,看大美的天山、绿美的天山,看画中在小河边放松的新疆居民,看画中吃草的马群、羊群,感受新疆的自然之美、生活之美。同时,从画中的果子沟大桥、兰新高铁等新时代元素,感受新疆在新时代的美好变化。

画作较传统着色更亮

线条使用更有力度

广州美术学院中国画学院副院长刘文东表示,新疆山水的特性是壮美,颜色是鲜活的绿色,基于上述两大特点,主创团队在笔法与用色方面进行了调整与突破。

“首先在明度上让绿颜色亮起来,而这种着色在传统青绿山水画中是比较少见的。”刘文东解释道,新疆山水的绿色是鲜绿,饱和度和明度也高,传统的青绿山水的用色相对偏淡,所以在创作过程中突破传统,大胆采用更亮的颜色,这在画作中的草甸部分可以明显看出。

“其次,因为天山很特别,气势雄浑、山势特别。因而在作画过程中我们大胆地采用了比较粗的线条,比如斧劈皴等,这也是在传统的山水画中比较少见的。新疆给我们的感觉是壮美,而不是柔美,所以我们采用了比较粗的线条笔法,更有力度地去表现新疆天山的气势。”刘文东表示。

■采写:新快报记者 黄闻禹 李佳文

■摄影:新快报记者 郭思杰