一封致自己的信,是一次自我对话,更是一份成长宣言。在由广州市教育局主办,共青团广州市教育局委员会、广东新快报社和广州市艺术中学联合承办的“阳光成长 共向未来”第十七届广州市中小学生书信节比赛中,广州学子在文字中与自己对话,在书写中明确初心,让少年意气在笔墨间代代相传。

■统筹:新快报记者 王娟 ■采写:新快报记者 陈钰涵 邓善雯 徐绍娜

“给自己写信,就像和过去及未来的自己回首相望”

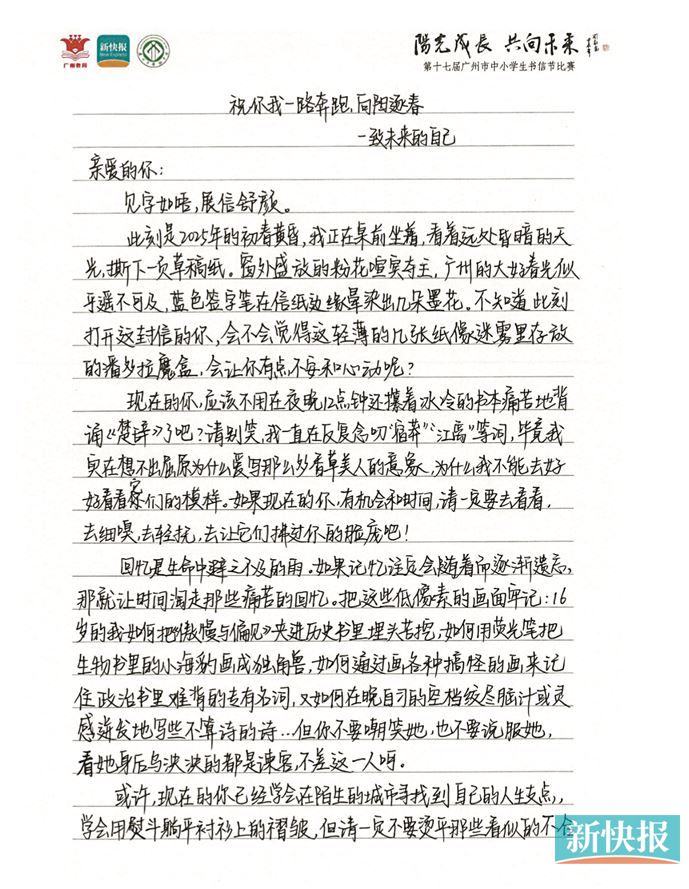

“别让脚底的污泥拖住你还想前行的脚步,别让身边的迷雾遮住你微微发亮的思想……”在这次书信节比赛中,广州市番禺区实验中学黄韵颖的《祝你我一路奔跑,向阳逐春——致未来的自己》获得了一等奖,她用优美的语句和天马行空的想象,写下高中生的心语和对未来的期盼。

为什么选择给自己写信?黄韵颖告诉记者,从初中开始,她就保持每年生日给未来的自己写一封信的习惯,“到现在写了五六封,翻看信件时能感受到自己从幼稚到不断建构精神世界和价值观的点滴成长。”她说,给未来的自己写信,会有一种很奇妙的感觉,“就像是可以连接过去与未来,在一个路口和过去及未来的自己回首相望,我是享受这种过程的。”

信中,黄韵颖描绘了“疲累”的高中生活,也畅想未来学成后遨游广阔的世界。一边是深夜攥着书本苦背《楚辞》的高中生,一边是学会在陌生城市寻找人生支点的未来的自己;现实里她用荧光笔把生物书里的小海豹画成独角兽,想象中她想用生物课上培养的菌群去攻击冰冷的导数……“感觉自己同时在两个世界行走,一个在题海中艰难跋涉,一个在梦幻的乌托邦国度躺着摇椅写诗,表达的是对自己内心精神世界的一份坚守。”黄韵颖说。

在她看来,这些可以称之为“白日梦”的畅想,并非是逃避现实的产物,而是她给自己留的“气口”,“它能够把我从枯燥的重复感中打捞出来,就像潜水的人,偶尔的换气,是希望攒足能量潜得更深。”

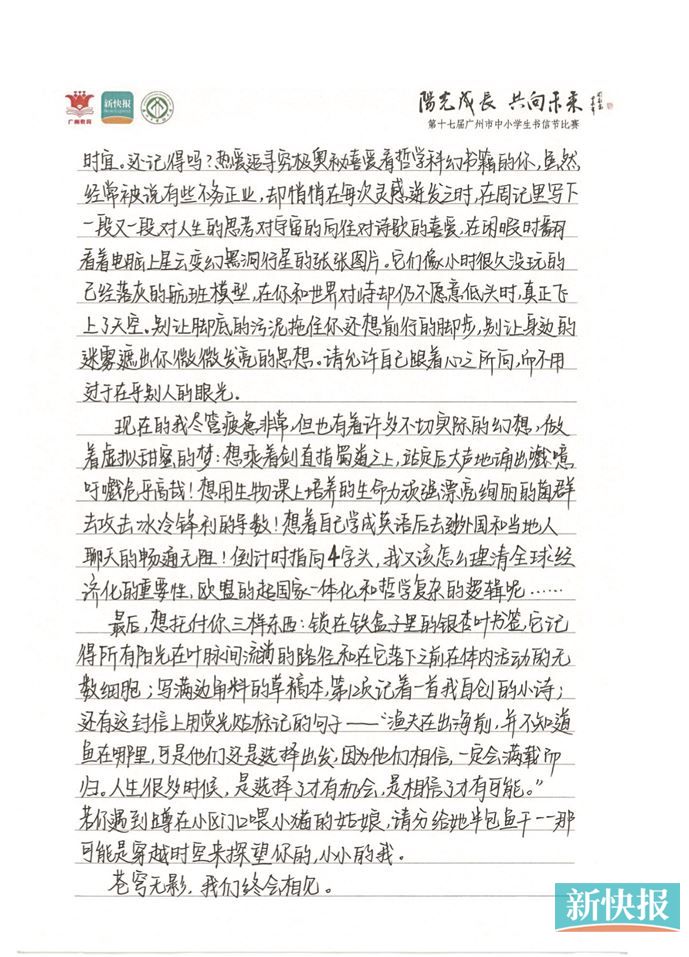

信中,黄韵颖也给同龄人送出了“祝你我一路奔跑,向阳逐春”的祝福。她喜欢稻盛和夫的“渔夫出海前,并不知道鱼在哪里,可是他们还是选择出发,人生很多时候,是选择了才有机会,是相信了才有可能”,她认同惊竹娇的“不要直接给我小荷尖尖,给我一些无痛痒风波,没意思雨点,再给我一片不良田,够我开得胆大包天”……她认为,青年人就像一匹匹骏马,需要这种“不待扬鞭自奋蹄”的冲劲,“拥有强大的自驱力,一定能向阳成长。”

“人生有两条路要走,一条是自己想走的路,另外一条是必须要走的路。”黄韵颖明白,只有把眼前自己必须要走的路走好,才能够积蓄力量走向另一条自己想要走的路。“在专业上,我目前仍是一种探索的状态,未来我希望能像一朵向日葵一样,去感受不同地域的不同天气和阳光,在和许许多多陌生人的文化碰撞中,塑造我的世界观。”

用书信串联历史与当下,与自我深度对话

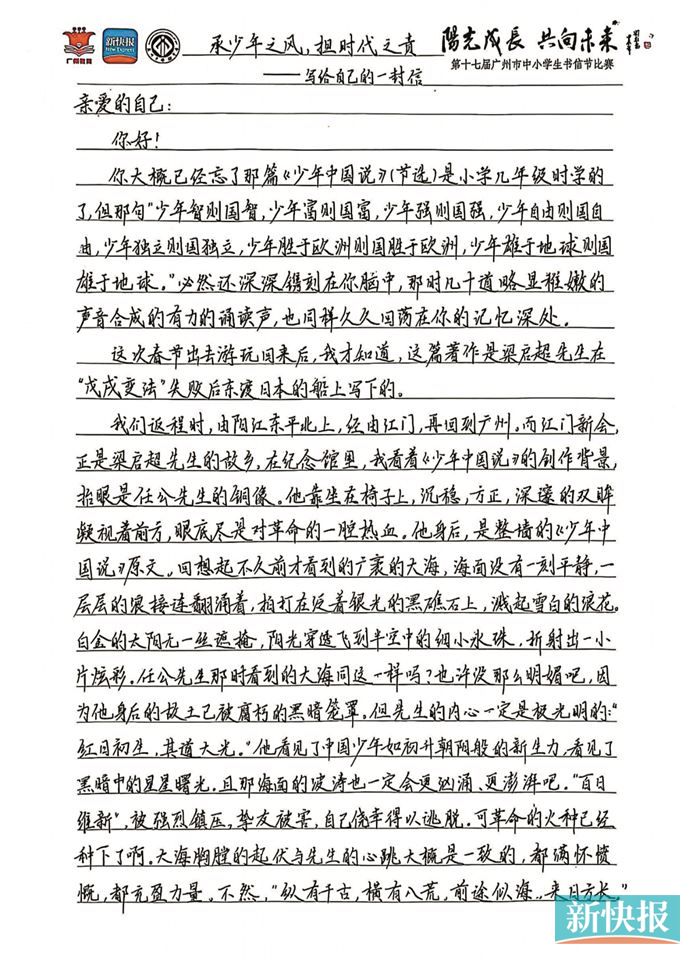

在快节奏的即时通信时代,一纸手写信的重量越发珍贵。广州市南武中学学生黄添畅的一封给自己的信,串联起历史与当下的少年情怀,为书信节写下生动注脚。

这份真挚的文字,源于一次新会之行。参观梁启超故居时,展厅里一整墙的《少年中国说》原文深深触动了黄添畅,“红日初升,其道大光,在写这句时,梁启超先生的内心应该是十分光明的,他看到了中国少年如初升朝阳般的新生力,十分有力量。”

“大海起伏的胸膛和先生的心跳大概是一致的,都充盈着力量”。这份跨越百年的共鸣,让黄添畅选择以书信为载体记录心声——既是对震撼瞬间的留存,更是一场与自我的深度对话。

“写给自己的信更深刻、更真实,能抒发情绪、警示自我,日后翻阅还能共情当时的自己”,黄添畅坦言,书信写作的过程是缓慢却珍贵的思考之旅,一笔一画间,她在其中完成了一次深刻的自我审视。在她看来,书信的价值在快节奏时代更显独特。与即时通信的高效便捷不同,手写书信的漫长过程能让人沉下心来,“更好地思考想要表达什么、真实情感是什么,避免忽视那些深刻的感受”。这封在返程途中写下的信,不仅记录了她对《少年中国说》的理解——“过去的少年救亡图存,现在我们要为国家谋复兴、为人民谋幸福”,更让她明确了新时代青年的使命:“找准当下,把握机遇,从身边小事做起,好好学习、好好锻炼,培养国际视野,未来在各行各业贡献力量。”

谈及写作心得,黄添畅向记者分享了经验:“写作要表达真情实感,多写自己真正经历过的事情,而不是空泛堆砌词藻。”在闲暇时间,黄添畅喜欢阅读文史类的书籍,并有一套自己的阅读方法,“先细读、再复读、在复读中记录下新的体验”,这让她在文字中不断沉淀思考。

在心里种下一颗种子 它能在时光里慢慢长大

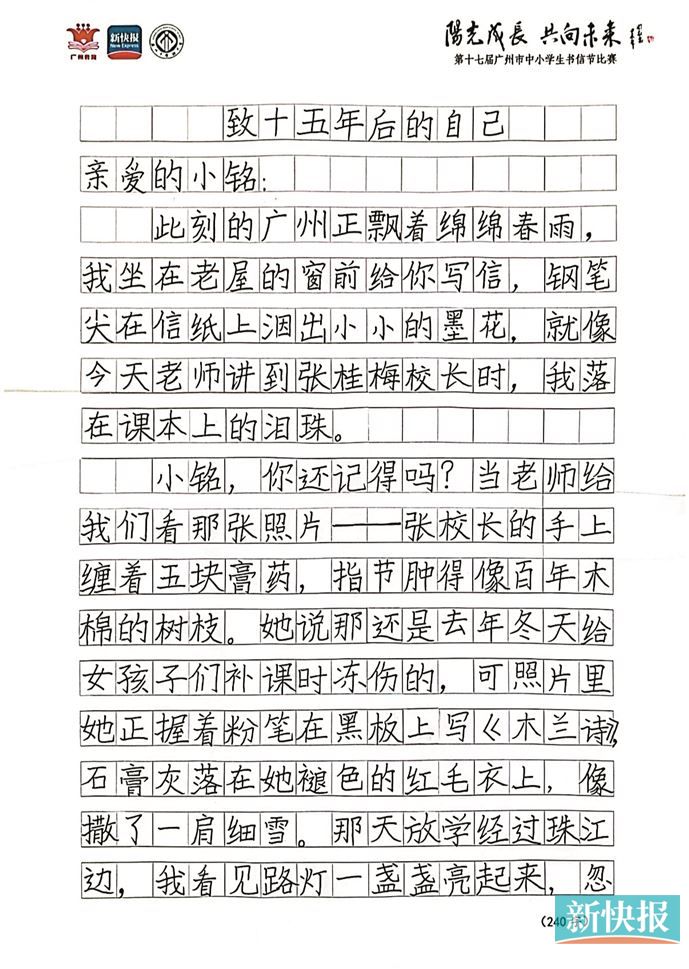

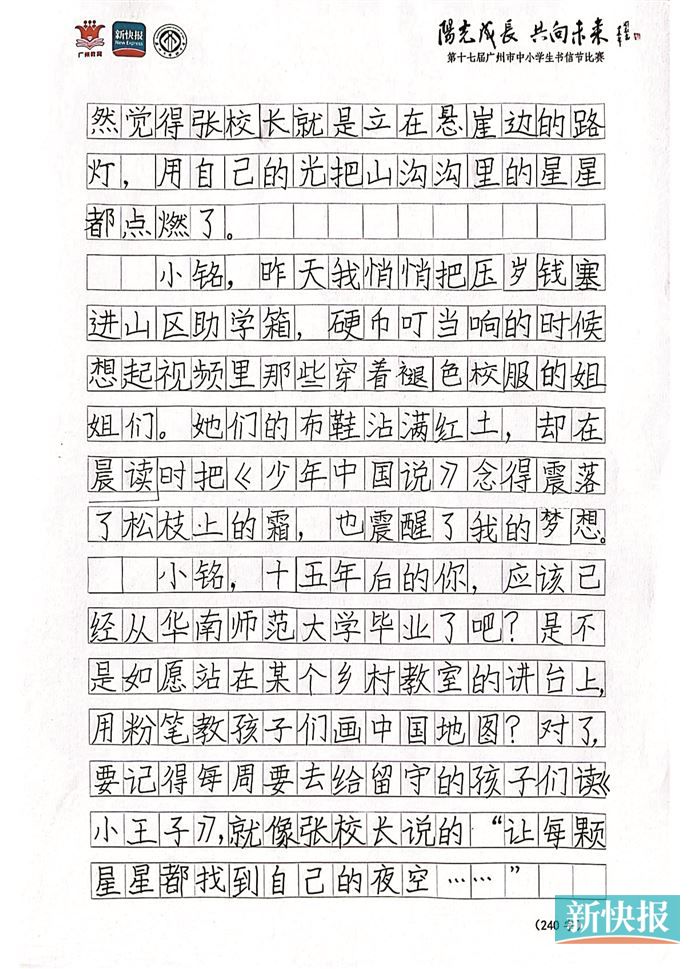

在本届书信节比赛中,来自黄埔区联和小学的邓嘉铭向15年后的自己写下了一封充满赤诚的信,他以张桂梅校长为榜样,勉励自己成为一名乡村教师,扎根祖国大地,为山区孩子点亮梦想的星辰。

谈及为何选择给未来的自己写信,邓嘉铭的回答既童真又动人:“我想记住现在的心情和梦想,就像在心里种下一颗种子,希望它能在时光里慢慢长大。”自从了解到张桂梅校长的事迹,他便难以忘记这位“燃灯校长”用贴满膏药的手指一笔一画写板书的场景。一日走在珠江边,看着一盏盏路灯亮起,他萌生了成为一名乡村语文教师的想法。“我希望将来能像张校长一样,去乡村教书,让那里的孩子也能读到好书,看到更大的世界,就像一盏路灯,用自己的光把山里的星星都点亮。”对于儿子信中写下的梦想,母亲陈女士也表示全力支持:“我曾经在农村生活,深知教育对儿童的重要性。嘉铭选择的榜样非常好,我希望他能沿着这条路走下去,实现自己的梦想。”

正如指导老师林锐萍所说,这封信最打动人的地方在于“真挚的情感与远大的理想,通过生动的细节自然地融合在了一起”。在她看来,书信在现代教育中有着不可替代的温暖力量。一方面,书信营造了一个真诚的倾诉空间,鼓励孩子说真话、诉真情。另一方面,书信也是自我对话的镜子,特别是“给未来自己写信”的形式,能促使孩子进行深刻地自我反思,思考现状与未来。“除了写作,我更希望学生们能通过这次书信节比赛收获两样东西:一是留下一份成长的见证;二是播下一颗理想的种子。”她谈到,书信节比赛引导孩子们思考“我想成为怎样的人”,将个人梦想与社会担当联系起来,对他们的人生规划至关重要。“希望多年后,孩子们回看信件时能记住这份初心,获得前进的力量。”林锐萍期待地说。

采访中,记者还了解到邓嘉铭是一名热爱阅读的孩子。他喜欢读故事书、历史书和神话故事,每天都会抽时间阅读,连续三年被评为班级的阅读之星。这份对阅读的热爱也体现在了他的写作上,他善于运用修辞手法、好词好句,使文章生动有趣。“老师常说书里有另一个世界,读得越多,心就越亮。读书让我更懂得怎么样去学习,去和自己相处,也能更好地去认识世界。”邓嘉铭分享道。