在廖冰兄的作品中,除了深刻且幽默的漫画表达外,还有一个地方尤为值得品味,那便是作品的题字并由题字延伸出的“书法作品”——廖冰兄曾自嘲,自己的字算不上书法,而是“画字”。广州艺术博物院特聘研究员叶燿才认为,廖冰兄的书法从早年的瘦硬线质到晚年的沉雄,在通俗平朴中见厚拙,以自在不饰印证其“厚、重、笨、俗”的独特审美,实现他自己提倡的“俗之表雅之魂”的境界。

“廖冰兄先生的书法,不是纯粹艺术上的书写艺术”

多年前,廖冰兄在广东美术馆举办了一场书法展,但他用了自嘲的说法,把展览主题定为“廖冰兄画字展”。叶燿才表示,冰兄晚年以余事作书,一生历炼化而为书,藉此举办书展,以“无意于佳为佳”似乎并非偶然。从漫画到书法,由具象的“发言”到抽象的表意,他仍然以直白简约的手法表达丰富的思想,通过书法冰兄仍然在走着自己的路。

广州艺术博物院(广州美术馆)副研究馆员陈嘉顺认为,廖冰兄先生的书法在广东二十世纪的书法艺术中,是独具一格的,它有特别的意义存在,而且他的书法特别能够跟他的漫画、艺术生平和风格融为一体的这种现象,尤为值得探讨。

那么,在品读廖冰兄书法时,是把它放置于传统理解的学习古代某种书体或某个书家,然后慢慢形成的书法风格,还是更大的程度只是跟他的漫画结合在一起的个性化书法?对此,陈嘉顺认为,“廖冰兄先生的书法,不是纯粹艺术上的书写艺术,它是一种跟漫画和线条有关系的表现形式,它是配合其漫画而形成的一种艺术形式,主要是配合他的艺术创作而写的。他的书法作品不是单独存在的,而是更看重书法内涵,他的书法作品不是因为某一个字而独立存在,而是这一件作品整体的内容内涵形式而存在的。这个内涵不仅仅是用毛笔书写的形式,更多的是表现内容背后的思想光芒。”

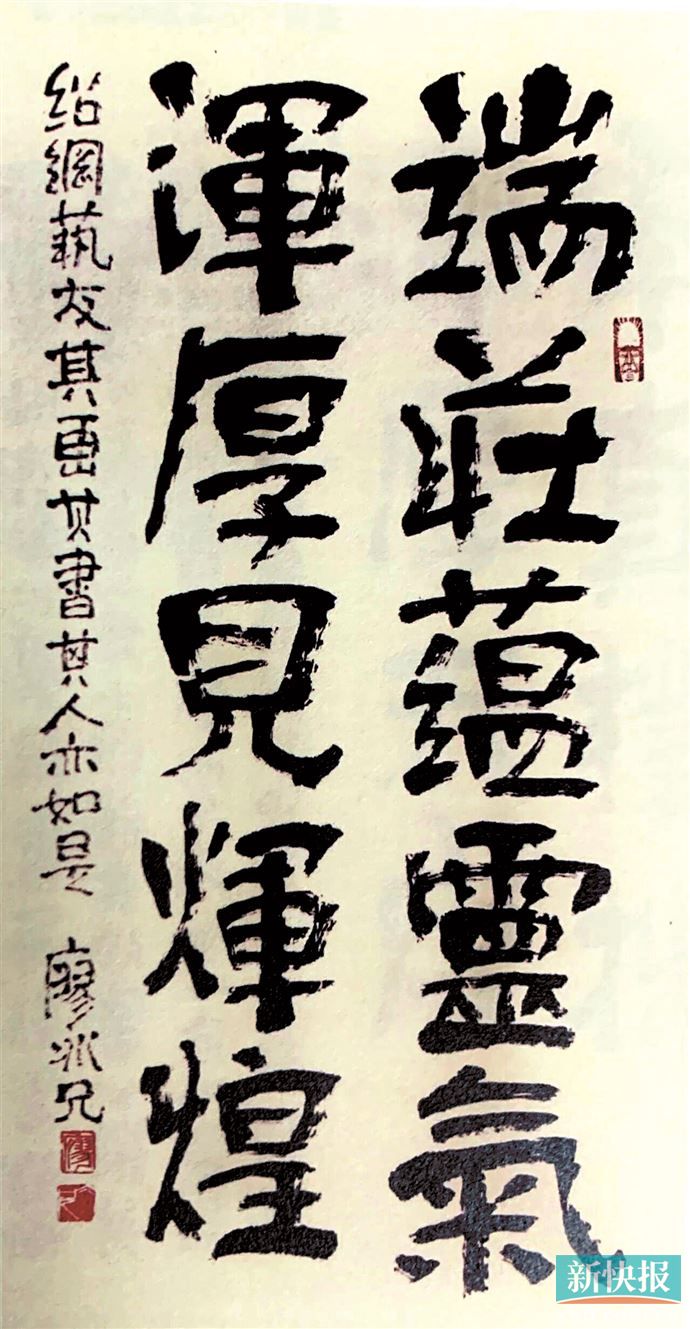

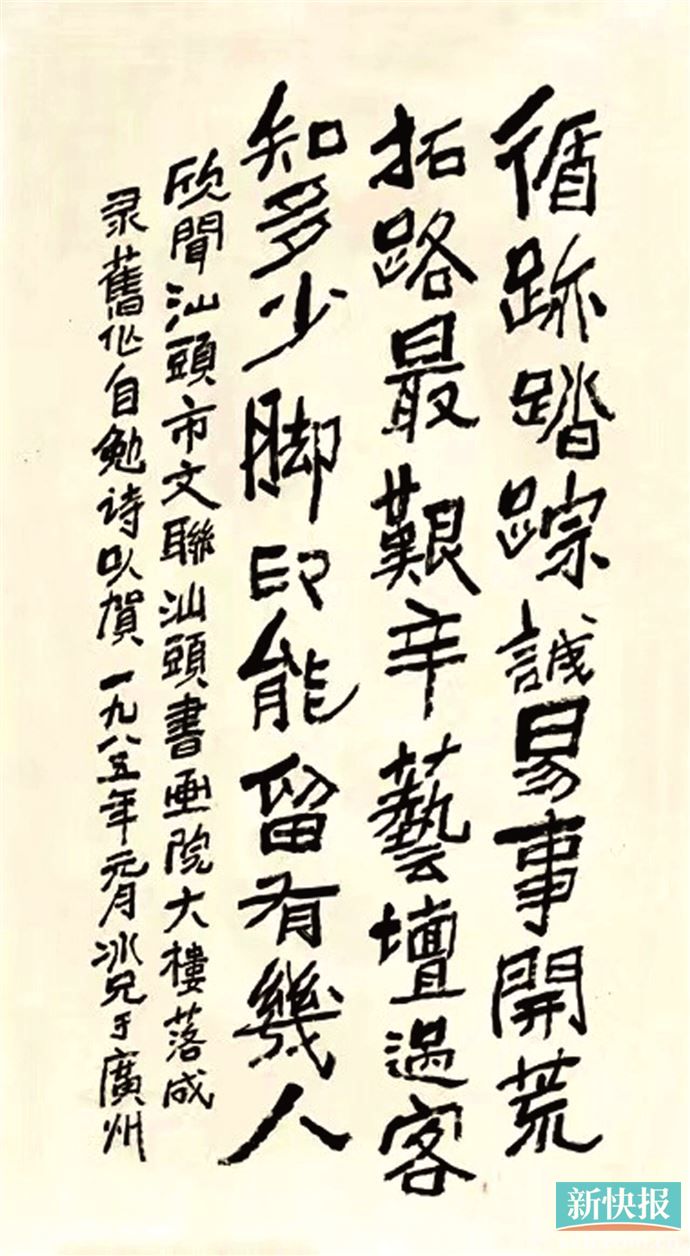

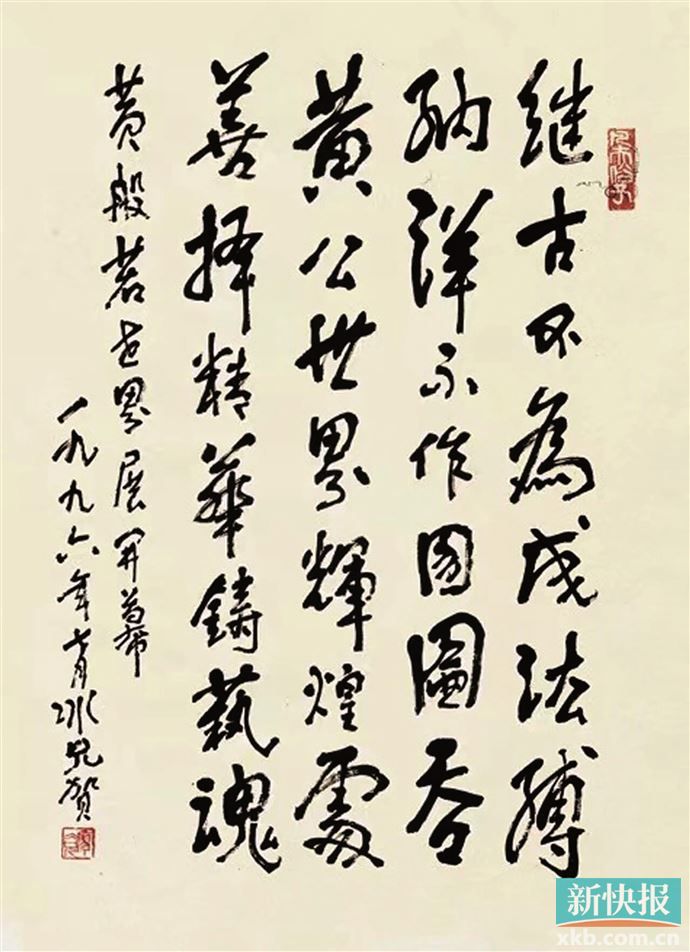

廖冰兄生平,虽然喜爱书法,但确实未下过切实的临池功夫。他曾说,“我临帖最多临三个字就走神,心猿意马。只是在上小学六年级时临过《张黑女墓志》,当然是因为喜欢才去临。”他在20世纪八十年代以后才真正在大张宣纸上写大字,“我自然算不得书家”。“但他善于思考与感应各种与书法共通的事理与艺术现象。他善于读帖,与临帖一般是练习手技的熟练不同,他读帖则讲究由眼的取舍到心悟。”叶燿才认为,他的书法就直接脱胎于几十年形成的画风与学养,他的画作大都关注社会现实之急务,选取题材、内容手法百无禁忌,粗笔、夸张、突兀,甚至到原始“野蛮”的地步以切画旨。承此风格,他的某些书法固然未免“画字”之忌,而他的一批书法佳作,如“端庄蕴灵气”“题《自嘲》”“昔操刻刀今挥彩笔”“题济公”“题赠牧野画”等作,稚拙的线条与字形结体率性而不轻滑,全不受妍媚精熟笔法之熏染。

“他的作品总是紧扣主题,大处着眼平中见奇”

廖冰兄曾借巴金的话说:“他搞了几十年的文艺不懂得什么叫技巧,只知道自己心中有激情,有话要说就写出来,我也是这样。”在叶燿才看来,“他的作品总是紧扣主题,大处着眼平中见奇,以感应于时代的人性化‘语言’深刻地切入到社会底层的平民生活之中,虽历经磨难,义无反顾地以国家民族的兴衰为己任。他的作品、行述始终是如此地关注民生,如此地入世,通俗平易,又如此地纯粹、无杂念。他尤其喜爱民间艺术与儿童画,受其稚拙天真气息感化,从早年的漫画到晚年的书法,都是本性难移,一以贯之。”

但从技巧与书法传统的角度赏析,叶燿才也找到了一些端倪,“书中字形、线质、章法就更是以实用适意为尚。随文而生变化无定。书写的随意中渗化了汉魏碑版的金石趣味,却向来不以中规中矩的技术程式为表现,亦不以文化人优雅的书卷气息为标的,彻头彻尾的一副不受驯化的‘野生动物’。从早年的瘦硬线质到晚年的沉雄,在通俗平朴中见厚拙,以自在不饰印证其“厚、重、笨、俗”的独特审美,实现他自己提倡的‘俗之表雅之魂’的境界。”

广州大学数字媒体艺术系主任周鲒:当年廖老逝世,感觉一个城市的人都在追忆他

2006年的春节,我第一次去到廖冰兄位于广州人民北路的住所。房间里廖老躺在病床上,神思已散,枯瘦的身躯紧缩在被子里。窗外是高架桥,车来车往呼啸而过。大概只有五分钟的时间,我们一行人说了些客气话。大概半年后,有一天夜里,我收到廖老二女儿廖陵儿老师的一条短信说:“父亲走了。”

老实说,一直以来对廖冰兄的了解实在有限。除了他那张家喻户晓的《自嘲》,其他漫画几乎毫无记忆。所以,第二天我步行去人民北路,只是礼节性吊唁。一路走着,忽然看见报刊亭有个名字,似乎熟悉。停下来,惊奇地发现,那一天报刊亭里所有报纸几乎被“廖冰兄”三个字占据。走到他家楼下,平日不太人多的地方,当天人车拥挤。戴着白花黑纱的人群清晰地告诉我,大家都是为这个漫画家而来。

楼道上,我看见外地赶来的人,提着行李一边说自己今早从哪个山区转车过来。另一个匆忙跑来的大姐说自己刚下火车。接下来好几天,我每天都去那里,安静地坐在角落,看着各路人马进进出出。就在这个老头的葬礼上,让我感觉一个城市都在追忆一个漫画家。

几年后,我们准备成立一个廖冰兄漫画研究机构。也是一个下午,我去广州城专门做标牌的起义路,跟老板谈好价格。当我把标牌文字给他的时候,老板大笑,“廖冰兄,我知道他,好啦,八折给你啦”。廖冰兄在这个城市就有这样无处不在的缘分。

十几年过去了,廖冰兄确实成为了我的“熟人”。

这些年我所做的展览、讲座、访谈;所写的论文、专著;所上的课程,所教学生的内容……多数和这个名字有关系。最重要的是,在日常生活中,也会不由自主地用他的话来作为出发点,他的漫画成为了我看这个世界的参照,他的生命状态确确实实地影响我。特别是做完《廖冰兄全集》之后,我发现,能够如此熟悉一个人,是一件多么令人开心的事。他一生中,91年的艺术与生活,我可以如数家珍地与别人分享。有时候我很享受手舞足蹈,滔滔不绝,一年又一年地说着他的历史。曾经有个朋友说,最早认识我的时候,不太喜欢我这个口若悬河的人。直到有一次听我讲廖冰兄。他说,那一刻开始有点欣赏我了。我问他为什么?他说:“因为看见我在讲的时候,毫不犹豫,眼光四射。”

第一次策划廖冰兄艺术回顾展的时候,我摸着那些从历史深处走出来的漫画。

感觉自己与这个老头是认识的。好几次,又要做廖冰兄的展览了,我跑到人民北路老房子那里。坐在他的床前,沙发上。还擅自打开他的柜子,拿出他的衣服。那一次展览我就把他的“花衬衫”做了一个展项。面对满屋子他的气息,我兴奋而惶恐地想:若是如此来做,老头你会骂我吗?2011年在北京中国美术馆筹划他最大规模的展览。经费有限,工作人手奇缺。有两个晚上,他们家来京参加开幕式的亲戚朋友都来帮忙。初春的北京,整晚冻雨。一大堆老人家都在帮着校对文字,剪标签牌。一屋子人忙忙碌碌中,我忽然发现,就我和这个老头,其实在真实生活中完全不认识。就这么奇妙,我在他们中间,讲着最蹩脚的广州话,犹如和他们老友一般。

我曾在《我们为什么要记住廖冰兄》文章中对他做过如此的评价:“他不是艺术家,艺术家只需要关心自己的内心体验。他也不是知识分子,知识分子只是在一个社会立场中提出独特的见解。冰兄在我看来,其人、其画、其思想为20世纪中国社会留下了完整的全息图像,这种全景式的包罗万象颇具意味。他有着体察入微的细节,更有发人深省的深度。就中国文化来说,这不是一个简单的艺术个案,而是代表民族精神在现代性探索上的人文崛起。”

语录

在绘画上,我追求把装饰艺术,民族、民间的艺术用到画中,我追求四个字:厚、重、笨、拙,我总认为俗为表,雅为魂,艺术贵亲民。作为一个漫画工作者,我该做的就是为人民说话,为人民谋利!——廖冰兄

■收藏周刊记者 梁志钦