日前,以“气韵生动——东方美学的形式密码”为题的“二沙艺术讲坛|艺文共振”(第一期)在广东美术馆二沙本馆的图书馆举行,由暨南大学教授、文艺学专业博士生导师蒋述卓主讲。广东美术馆研究馆员、美术文献研究中心主任胡宇清介绍,“二沙艺术讲坛|艺文共振”是美术文献中心今年重磅推出的新项目。本系列尝试建立一种以学术性和对话性为核心的独立讲座机制:以美学为中心,以知识为线索,让每一场讲座都能在自身逻辑内形成完整的讨论空间。

讲座现场,蒋述卓深入浅出地以西方形式主义的理论方法切入国画“气韵生动”的审美意趣,从“六法”源流谈到形式主义,为现场观众审视中国绘画的独特旨趣,提供了跨文化的新视野。

1

唐代把气韵生动和骨法用笔并列 宋代将抽象气韵落实到具体笔墨

南朝谢赫在其《古画品录》中,对中国画品评的“六法”影响后世深远,其中,“气韵生动”更位列“六法”之首,对其释读与追求,也是后世画家探索的目标。

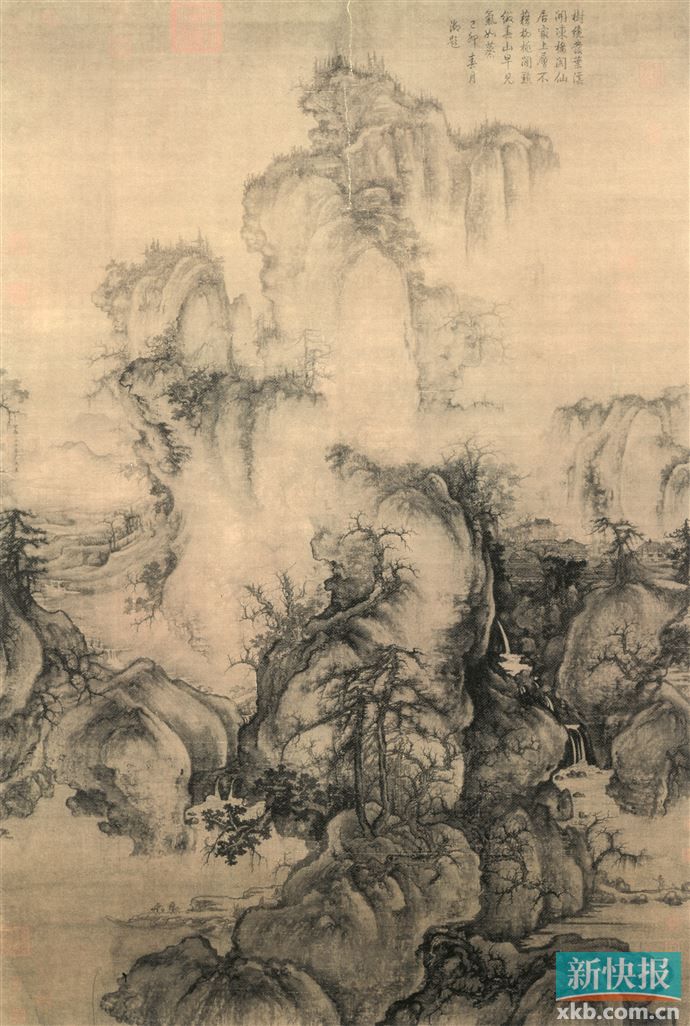

那在历代里,“气韵”如何能“生动”?蒋述卓认为,六朝时期“气韵”与人物品评密切相关,“当时流行‘传神论’,顾恺之说‘以形写神’,强调通过外在形象表现内在气质。”随着艺术发展,这一概念逐渐由人物画扩展至山水、花鸟,并在唐宋时期实现理论升华。张彦远在《历代名画记》中提出“至于经营位置,则画之总要”,将“气韵”与构图、比例等形式技巧要素联系起来;甚至“把气韵生动和骨法用笔并列”。

及至五代荆浩在《笔法记》中所言:“气者,心随笔运,取象不惑;韵者,隐迹立形,备遗不俗。”

蒋述卓认为,这里的气,是心灵通过笔端的自然流淌;韵,是形式中蕴含的优雅节奏。

而宋代山水画的兴盛,使“气韵”进一步落实为笔墨语言。郭若虚直接提出“绘画气韵本不由心……源于用笔”,将抽象气韵落实到具体笔墨。线条讲求骨气、韵味,能唤起生命的律动,同时色彩的节奏与线条的节奏融合为一,创造出气韵。

清代石涛更以“一画论”将气韵化为“笔墨运用的一个根本方法”,强调“一画者纵有之本,万象之根”,使道、笔墨与气韵浑然一体。美学家宗白华则有另一层解释:“把握对象的精神实质,取出对象的尧典,同时在创造形象时又要隐去自己的笔迹,不使欣赏者轻易看出自己的技巧”。

2

西方形式主义批评始终致力于 探寻视觉元素自身的情感表现力

将“气韵生动”置于形式主义批评的谱系中考察,我们会发现它与西方形式主义美学可以发生深刻对话。从沃尔夫林对“线描与图绘”的风格分析,到苏珊·朗格的“形式即意象”、克莱夫·贝尔对“有意味的形式”的阐述,再到罗杰·弗莱强调艺术作品的形式分析,以及劳伦斯·宾扬对“气韵生动”的翻译,西方形式主义批评始终致力于探寻视觉元素自身的情感表现力,即线条、色彩以某种特殊方式组成可以渲染出观众对艺术的感受。在领会作品中,从画面感受心灵和精神的交流,是观看者与作者的默契。这一点,可以理解为同样关注艺术形式对情感的激发作用。

但在蒋述卓看来,东方“气韵”更强调形式与生命能量的合一。他举例说:“书法的节奏构成整体意象,观者通过脑海摹写一遍,感受作者的生命情感。”如颜真卿《祭侄文稿》中涂改的笔迹与奔放的线条,正是悲愤情绪的直接外化;而八大山人画中孤鹜独立、白眼向天,其简约笔墨“不只是风格,更是民族精神的投射”。

同理,在文学领域,曹丕“文以气为主”开启文气论传统,李白《将进酒》更以“黄河之水天上来”的磅礴与“朝如青丝暮成雪”的沉郁形成节奏起伏,“这个生命力就是在他的诗歌里所体现出来的,这时候他的气韵他的情感就在于语音音节之气”。而清代桐城派则进一步将其落实到语言形式,刘大櫆强调“文章的神气和音节和字句是统一的”,在《论文偶记》中主张通过诵读古文的音节、节奏来体会其内在的神韵和思想感情。

蒋述卓说,“刘大櫆主张要读古文,包括古人的文章、古人的诗歌,再去体会内在的神韵和思想感情,才能够把握到它的气韵,从形式上最后落实到字句语言。”诗人杨牧诗歌中反复回旋的句式,证明了气韵需依托语言形式的韵律与结构来呈现。在蒋述卓看来,文学与艺术相通,气韵的生命力既在于情感与精神的内核,更在于形式表达的精准传递。

3

创新不是无根之木 而是对文化符号的再生

但值得一提的是,“气韵生动”作为东方美学的核心要素,面对当代的艺术生态,还能起效吗?蒋述卓列举了多个典型案例,说明传统美学如何通过创新性转化焕发新生。徐冰的《天书》用虚构汉字挑战汉字符号系统,却仍保留书法的节奏与气韵,“不久前在广州举办的十五运会将‘水舞台’融入开幕式,是对‘上善若水’哲学的现代演绎。”在设计领域,由广州美术学院团队设计创作的“冰墩墩”,以熊猫为原型,叠加冰雪丝带,实现了传统意象与现代审美的融合。

蒋述卓特别强调:“创新不是无根之木,而是对文化符号的再生。”他提出“审美滋长”理论,认为真正的创新必须扎根于文化根脉。“很多东西都是滋长出来的,是根据过去传统的符号加以延伸。”

尽管东西方美学路径不同,但对“生命感”的追求殊途同归,这一点在“气韵生动”与西方形式主义的对比中尤为明显。蒋述卓教授指出,“西方艺术是很强烈的,因为西方是从结构入手的”,古希腊美学源于建筑,亚里士多德谈戏剧也重“结构和比例”,强调固定视角下的形式张力;而“中国的美学起源于诗和韵”,绘画的“三远法”视角和书法的书写节奏,皆呈现出“流动的生命节奏感”。不过,这种差异并未形成割裂——毕加索打破单一视角的探索,“从多个视角去看世界”,实则暗合中国艺术的多元视角观。

因此,在文化自信日益彰显的今天,读懂“气韵生动”的形式密码,既是对传统美学的传承,更是对当代艺术创新的启示——唯有让形式与精神共生,才能让东方美学在新时代焕发出持久的生命力。

■收藏周刊记者 梁志钦