■收藏周刊记者 梁志钦

今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,回首往昔,抗战时期对于中国现代美术史也是一个特殊而重要的阶段,这一时期的美术创作不再是个人情感的表达或艺术技巧的展示,而是成了团结人民、打击敌人的有力武器。广东作为中国近现代美术变革的重要阵地,涌现出一大批具有强烈民族情感与社会担当精神的美术家。他们以画笔为武器,用艺术的力量唤醒民众,记录历史,成为抗战美术的中坚力量。

中国美术馆研究员梁江接受新快报收藏周刊记者采访时表示,在战火纷飞的年代,艺术家肩负起宣传、教育、发动大众的使命,走向大众生活,贴近民众,努力创作出能被大众接受的作品。

“艺术家在大变动历史关头展现出独特的影响力,民族艺术的价值也在抗战中被重新发掘和光大。”

广东美术界在近现代进程中,均表现出鲜明的时代敏感性

抗战爆发前,中国美术界正处于多元思潮并存的活跃时期。梁江介绍:“在抗战爆发之前,国内涌动着各种艺术思潮。有恪守传统一脉的,有西方引进的写实主义和现代主义,还有各种各样的艺术实验,总的态势是活跃和丰富的。”

这一艺术生态随着1937年“七七事变”的爆发而发生了根本性转变。“写实主义成为主流的美术观与创作方法,大众化是抗战写实主义的核心命题。”梁江说。

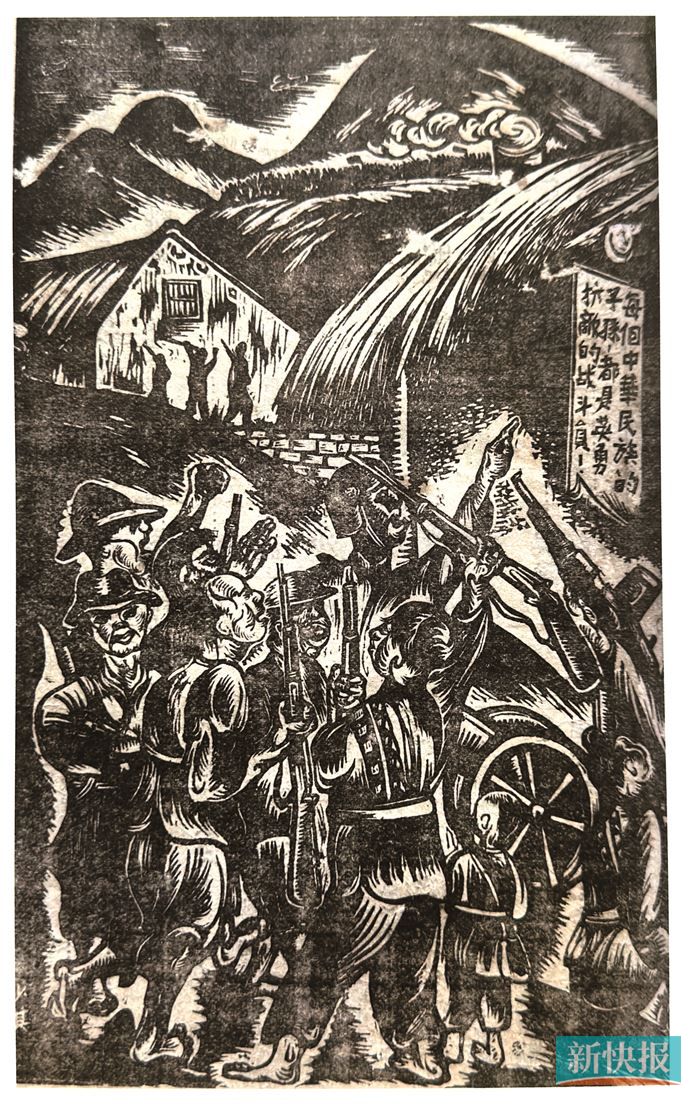

广东美术界在近现代进程中的多个时间节点,均表现出鲜明的时代敏感性,这一点,在抗战前后均较突出,其中,木刻艺术家因木刻创作简便、易于大量复制传播,使得木刻成为抗战美术的主力军。黄新波、赖少其、梁永泰、黄宁婴、陈芦荻、陈残云等人多次组织街头诗画展览,编印《抗战诗画》。

1936年10月,黄新波与李桦、陈烟桥等在上海组织“全国第二回木刻流动展览会”,鲁迅亲临展场会见青年木刻家,成为中国现代艺术史上的重要事件。版画家李桦在这时的代表作品有《怒吼吧!中国》《在风雪中进军》《解放》《逃难》《1937年抗战贺年片》等等。

1937年10月,现代版画会在广州举办“抗战木刻展览”,随后赖少其又将这批作品带到广西多个城市巡回展览,扩大了抗战宣传的影响范围。梁江认为,上述事件对美术在抗战宣传中发挥了尤为重要的作用,展现了广东美术界在抗战前夕的活跃状态和进步倾向。

梁江还提到多位广东美术家的抗战轨迹:胡一川这时奔赴延安,成为“陕甘宁边区文化界救亡协会”发起人之一,还创作了《组织起来》《消灭汉奸》《卢沟桥抗战》等木刻作品。

与版画类似,漫画作为一种通俗易懂、传播性强的艺术形式,在抗战宣传中也发挥了重要作用。“七七事变”后,廖冰兄弃职由港返内地,创作了抗日漫画200多张,又与黄凤洲合办漫画刊物《公仔报》。随后,赖少其则将现代版画会在广州举办的“抗战木刻展览”作品加入部分漫画计200余幅,到柳州、南宁、梧州和桂林做巡回展览。

1938年2月,廖冰兄又在广州举办了第一个以抗日救亡为主题的漫展,轰动漫画界。

广东美术家多样的抗战方式和坚定的爱国情怀

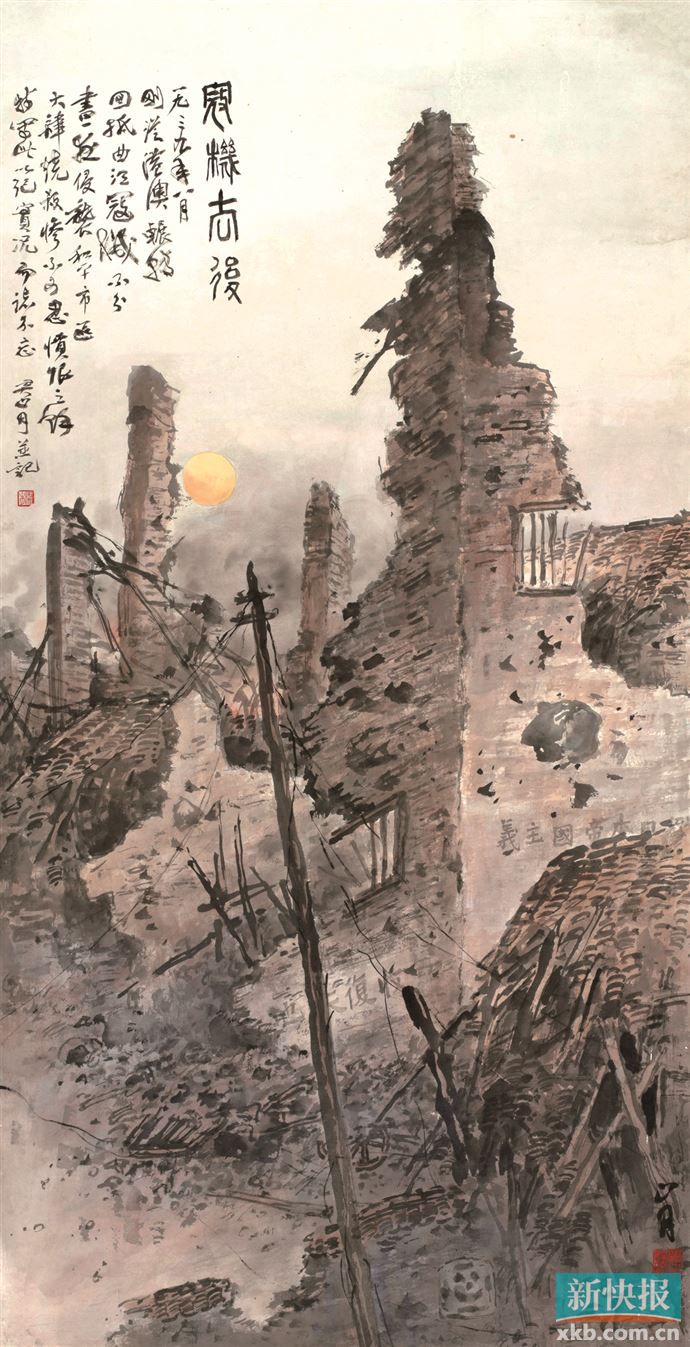

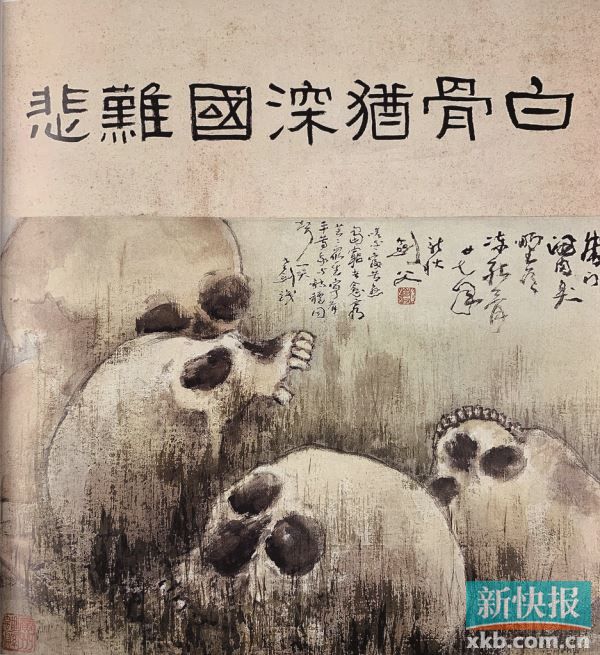

1938年,广州沦陷,春睡画院两次被炸,高剑父创作《白骨犹深国难悲》,关山月创作《寇机去后》等经典作品,国画家们纷纷用绘画向观众呈现战争的苦难,用画笔为武器唤醒民众的抗日激情,这无疑是“笔墨当随时代”的最具体表现。

关山月的抗战作品中有许多是描绘其在逃难的过程中亲身经历与感受,例如《寇机去后》,这样的主题性创作在当时国画界较为少见,其抗战画作宏大的叙事性结构与富于视觉冲击力的线条笔触,真实地再现了令人触目惊心的民族灾难场景。

1938年5月,黄少强在长沙举办抗战画展,接着在香港举办两次“黄少强战地归来绘画展览会”。

“这些事例生动展现了广东美术家多样的抗战方式和坚定的爱国情怀。”梁江说。

广东是新美术变革的大本营

在谈及抗战时期广东美术家的实践,为今天的艺术创作提供的宝贵精神资源和历史启示时,梁江指出:“广东是大时代变革的前沿,也是新美术变革的大本营。这方热土不但走出了‘二高一陈’,还走出了林风眠、古元、李桦、黄新波、廖冰兄、赖少其等巨匠。他们有着强烈的民族情感与社会担当精神,能敏锐感知时代发展取向,所以能在美术发展进程中承担重任。抗战前沿活跃着岭南美术家的勇猛身影,抗战主题性创作是岭南美术的重要篇章,这样伟岸的家国情怀、献身精神和革命传统,正是当下文化和艺术发展的核心资源,理应承传、光大和向前推进之。”

记者观察

艺术应当与时代同呼吸、 与人民共命运

通过梳理抗战美术,充分说明了一点,即艺术应当与时代同呼吸、与人民共命运。在那个特殊的历史时期,广东美术家们自觉地将个人艺术追求融入民族解放的伟大事业中,用作品回应时代课题,满足人民需求。这种将艺术价值与社会价值统一起来的创作取向,对当今某些脱离现实、自我封闭的艺术倾向具有纠偏意义。

当代艺术家应当继承这种关注现实、心系民生的优良传统,在中华民族伟大复兴的进程中找准艺术定位。

其次,抗战美术展现了艺术形式与时代内容的完美结合。广东美术家们根据抗战宣传的需要,选择了木刻、漫画等通俗易懂、便于传播的形式,同时又赋予这些形式以深刻的思想内容和精湛的艺术表现。这种内容与形式的辩证统一,对当代艺术如何处理传统与创新、本土与国际、高雅与通俗等关系提供了有益借鉴。

真正的艺术创新不应是形式上的标新立异,而应是时代精神的视觉表达。

此外,广东美术家在学习西方艺术技法的同时,始终坚持对中国文化价值的认同和发扬。

岭南画派的“折衷中外、融汇古今”,新兴木刻的民族化探索,体现出的正是文化自觉。在全球化的今天,中国艺术家更需要这种文化定力,在吸收世界优秀艺术成果的同时,坚守中国文化立场,创造具有中国气派、中国风格的艺术作品。

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜 曾贵真