广东美术的抗战题材——

■收藏周刊记者 梁志钦

在当代的广东美术界,也有表现有关抗战的题材,且佳作频出,版画、国画、油画以及雕塑的经典作品都不在少数。在百业昌盛的当下,广东美术家依然不忘先辈抵御外敌的艰难岁月,继续通过画笔反映战争的残酷,表现人们对战争的厌恶,一件件作品,恰似一簇簇不灭的薪火,承载厚重的家国记忆,传递坚定的使命担当,生生不息地赓续着中华民族的精神血脉。

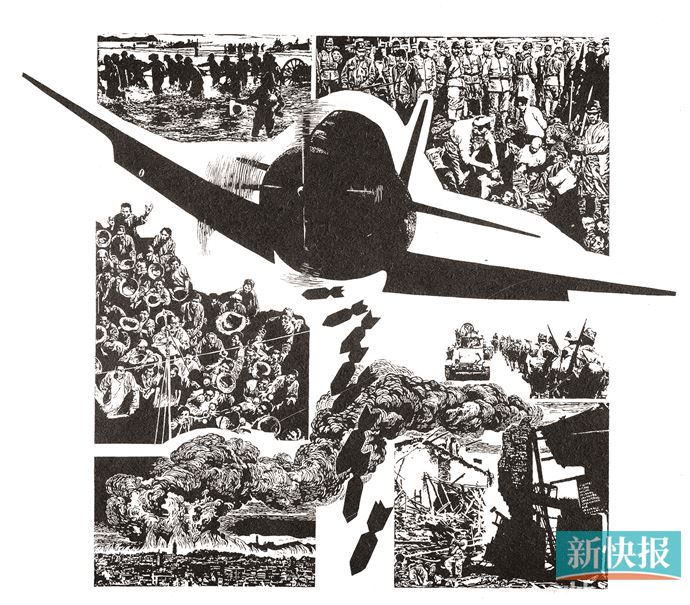

《在那个年代》

表现侵略者对民族的残害

早在1982年,现为中国美术家协会顾问的许钦松先生就创作了一幅油印木刻作品《在那个年代》,创作时间历时近半年,画面的重点没有选择英雄们如何奋勇杀敌,而是表现侵略者对我们民族的残害、杀戮和轰炸。

许钦松在接受新快报收藏周刊记者采访时表示,“我通过几个方块场景的组合以及中间一辆大飞机的构图,同时呈现侵略者对中华民族的不同手段的迫害与摧残。通过查阅资料,看到当时的民族坚韧不拔地抗敌,自然而然地产生了不同程度的感动;而看到敌人如此残忍地残杀同胞,我产生了强烈的愤慨。”

“把我们的血肉,

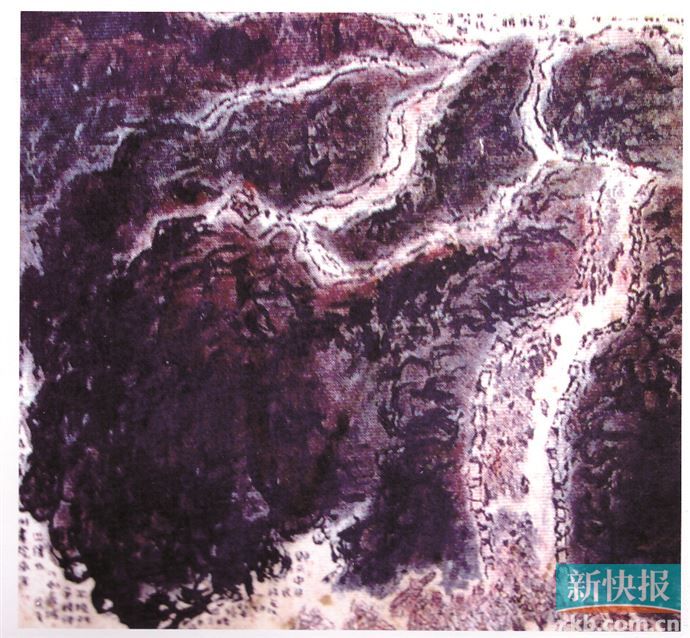

筑成我们新的长城”

著名美术理论家梁照堂也创作了《筑成我们新的长城——八路军开赴长城抗战》,这是一幅用国画形式表现挺进长城抗战的八路军战士队伍的作品,梁照堂介绍,为了创作相近的场景,当时通过历史资料、抗战电影、历史照片等,了解到关于八路军在长城抗敌的场面。包括八路军在古长城上行军战斗,开战斗总结会,在古长城上,欢呼战斗胜利等历史资料。“我一直都很想用中国画来表现八路军在长城上作战的创作,因为长城有特殊的象征意义,象征着中国人民不屈不挠的精神。”

《筑成我们新的长城——八路军开赴长城抗战》主要表现八路军开赴长城作战,正在长城上向前行进,如抗战铁流滚滚浩荡。整个画面似铁壁铜墙的苍山如海,宛如长龙翻腾的数道长城横亘其中,体现“把我们的血肉,筑成我们新的长城”的民族正气。

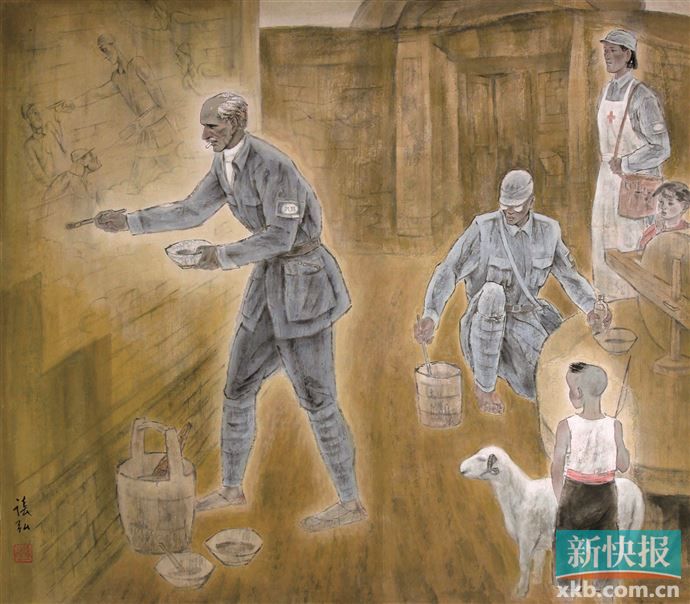

《晋察冀边区纪事》展现了

白求恩大夫鲜为人知的一面

同样是国画形式,广州美术学院教授张弘回忆介绍,1995年,为参加“广东省纪念抗战胜利五十周年美术作品展览”,他在广美图书馆查阅相关资料时,被两幅反映抗战时期摄影的照片吸引了,一幅是白求恩大夫正在抗战根据地画壁画,另一幅是壁画的局部图。“白求恩也画画?”白求恩鲜为人知的形象马上闪现在张弘的脑海里,他从那时候开始,便在构思如何创作一张反映画家形象的白求恩的作品,经过进一步的资料查阅,张弘了解到,事实上,白求恩在繁忙的前线医务工作之余还参与抗战的美术活动,经常兴致勃勃地到晋察冀边区街头创作八路军抗战题材的壁画。由此,张弘根据仅存的照片,创作了《晋察冀边区纪事》,张弘介绍,“历史画创作不应只是对历史事实的表面描绘或类似于照片的直接放大,在不违背史实的前提下,画家应当对其进行艺术处理与加工,通过自然或典型的场景来展现历史的精髓,从看似平淡、朴素的角度来表现一种人文关怀与浪漫清结。而历史画《晋察冀边区纪事》无疑展现了这位国际主义战士白求恩大夫鲜为人知的另一面。”

如何表现十九路军的广东特点

是作品要重点思考的问题

广东的油画作品中,抗战题材的创作不在少数,例如广州画院名誉院长张绍城创作的巨幅油画《淞沪抗战——十九路军》,作为广东省入选国家重大历史题材美术创作工程的四幅作品之一,以其严谨的历史考证和深刻的情感表达,为我们提供了历史题材美术创作的典范。张绍城向记者回忆,在确定以十九路军为创作主体后,首先面临的是历史人物的选择和场景角度的问题。与“平型关大捷”“台儿庄战役”等作品不同,张绍城刻意避开了直接描绘战斗场面的常规做法,而是“采用了一个安静的时刻,通过静态的刻画,让人们更多的思考战争的残酷”。这种艺术处理既尊重了历史真实,又实现了艺术表达的创新。

历史题材美术创作的真实感,很大程度上依赖于对历史细节的准确把握。张绍城在创作《淞沪抗战——十九路军》时,对历史细节的考证几乎达到了苛求的程度。“整幅画前后创作了四年,但这幅画的难度不在于画,难在构思、构图、立意和收集材料,尤其是那些可以还原到当时历史场景,符合历史原则的材料的寻找,特别耗费精力。”

历史真实不仅体现在物质细节上,更体现在人物的精神气质上。张绍城特别注重表现十九路军战士的广东特色。“十九路军大部分战士是来自广东的。如何把十九路军的广东特点表现出来,成为了我当时首要思考的问题。”他解释道:“人物形象方面,广东人跟北方人有着不一样的特点,我为了寻找更具广东人特点的模特,我专门去到农村,寻找一些土生土长的工人进行写生。在道具上,水烟筒也极具广东特色,抽水烟是老一辈广东人的习惯。”

张绍城的创作实践表明,优秀的历史题材美术作品必须是历史真实与艺术表现的完美统一。他为了创作这件作品前后投入了四年时间,把大部分精力用在“构思、构图、立意和收集材料”上,创作出这样一幅既经得起历史检验,又具有艺术感染力的优秀作品。这种严谨的创作态度和执着的艺术追求,尤为值得每一位年轻的历史题材美术创作者学习和借鉴。

创作当代抗战题材

让自己对历史有充分了解

同样用油画表现战火纷飞的还有广东省美术家协会原专职副主席兼秘书长潘嘉俊的油画作品《东江战火》。作品描绘了华南抗战游击队与侵略者短兵相接,白刃格斗的一个场景。他介绍,“在画面构图上,我选择了正面表达游击队形象,他们居高临下,大刀砍去敌军,突出抗战队伍的伟大。但整幅画主要是采用了象征的手法,画面并非描绘具体的事件和地点。我选择了代表南方的一些元素,例如游击队的服装,有些戴渔民帽子,甚至有赤膊上阵的,都是反映南方人的行为习惯的元素。还有蕉树和广东特色建筑‘镬耳屋’等,建筑也处于战火纷飞中,形容侵略者的暴行不但毁了我们的家园,更摧毁着我们的传统文化。因此,在当代创作抗战题材,前提一定要翻阅较多的资料,要让自己对历史有充分的了解。”

主题展讯

日前,“薪火塑魂——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、纪念人民音乐家冼星海诞辰120周年雕塑作品展”在广州人民艺术中心展出,精选37件架上雕塑与4件户外雕塑作品,包括陆增康《冼星海》、冯国豪《抗日骑兵》等,艺术家以匠心为炬,于金石之中再现英雄气概、人民意志与胜利荣光;一件件作品,恰似一簇簇不灭的薪火,承载厚重的家国记忆,传递坚定的使命担当,生生不息地赓续着中华民族的精神血脉。