“永恒之光——杨之光诞辰95周年纪念展”日前在广州艺术博物院(广州美术馆)开展,展览将持续至11月22日,展览系统梳理了杨之光先生从1940年代至晚年的艺术轨迹,时间跨度超70年,为各界观众搭建起走近艺术大师的桥梁。广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇表示,杨之光先生的一生,是与艺术共生、与时代同行的一生。他以画笔“为人民立传”,更以教育家的使命“为美育铸魂”。此次展览既是对他艺术生涯的深情回望,更是对“艺术何为”的当代叩问,必将见证杨之光先生的艺术精神在传承与创新中永续生辉。

高剑父先生那架飞机

影响杨之光整整一生

杨之光先生是广东揭西人,1930年出生于上海,少年时期在上海师从曹铭和李健学习多年传统诗书画印,1948年拜入高剑父门下,通过高剑父画里的飞机、大炮等题材内容,杨之光获得了较大启发,他曾回忆说,“高剑父先生那架飞机对于我的震动,竟然影响了我整整一生,我从此有了闯禁区的胆量,这就是我在日后的艺术实践中敢于去表现一般国画家不大去碰的题材的原因。”

1950年,杨之光毕业于苏州美术专科学校上海分校中国画科,受颜文樑推荐,原计划报考中央美术学院研究生,但徐悲鸿建议他“从零开始,从头学起”,改报读本科,同年9月,便进入中央美术学院学习,接受严格的西方美术造型与色彩基础训练。在校期间,他受教于徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、李可染、艾中信、萧淑芳等名家,使他对意大利文艺复兴时期的美学思潮,西方古典主义绘画艺术,以及印象主义、浪漫主义、现实主义风格和苏联绘画体系等都有了一个全面的了解和把握。

他的教育路径从传统文人师徒相授到近现代高等美术教育体系培养,在传统笔墨与西方技法的碰撞中寻找艺术的坐标,打下了扎根传统、锐意创新的坚实根基。

徐悲鸿对造型基础方面要求严格

高剑父则在吸收外来营养方面启发

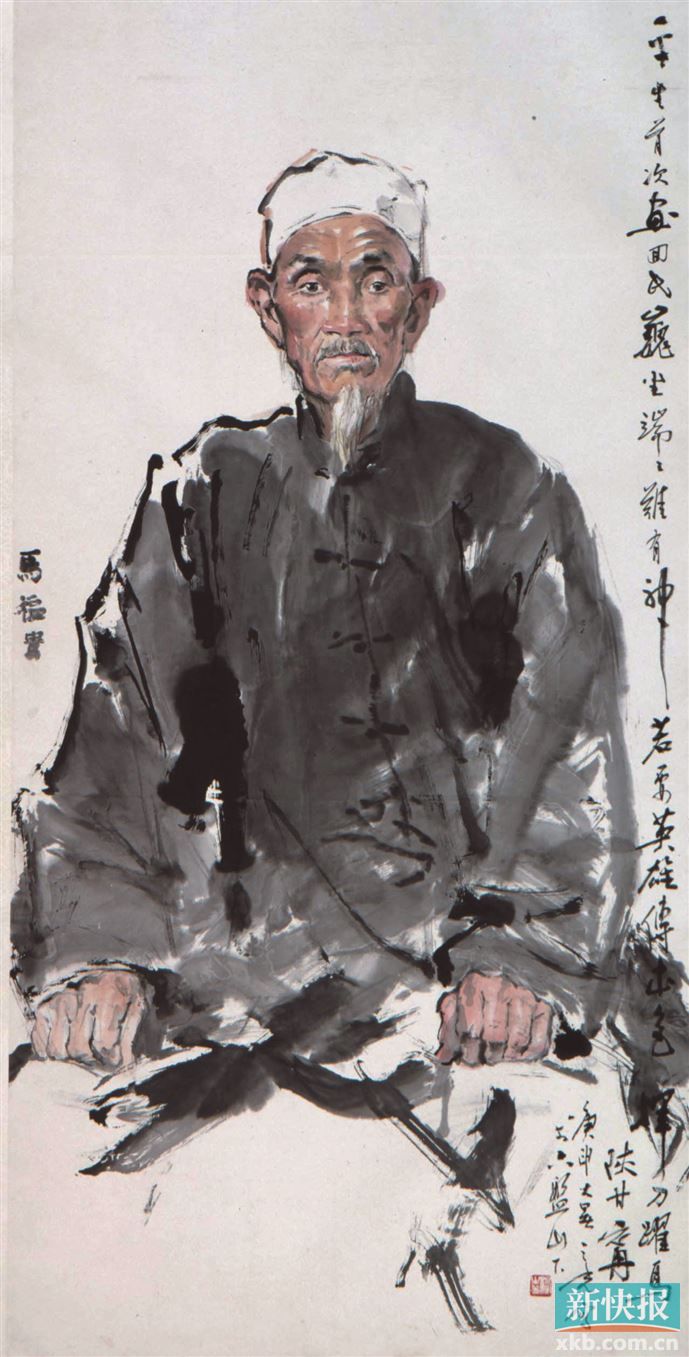

作为新中国人物画的旗手,杨之光始终坚信艺术来自人民,与时代同行、反映现实生活,是其不变的创作主线。他深入生活,在田间、工厂、矿区、边疆与抗洪前线采风,在现实中捕捉具有社会发展标志的题材,以写实与写意交融的笔墨语言,定格新中国建设者、劳动者与英雄群像的精神风貌。

在晚年,杨之光曾分析比较过高剑父与徐悲鸿两位导师对自己的影响,说:“徐先生对我的影响,与高剑父有共同点,也有不同的侧重点。共同点就是中西融合法,给我做出一个很好的榜样,大量吸收西洋画的营养,大胆改革中国画的传统,这个方面两个老师是一致的。不同的侧重点是,徐先生对我们年轻一代在造型基础方面的训练要求相当严格,而高先生则在国画吸收外来营养方面的启发较为具体。这方面当然徐先生也有,但我接受的国画创新的理念是从高先生处来的,这是不可磨灭的。”

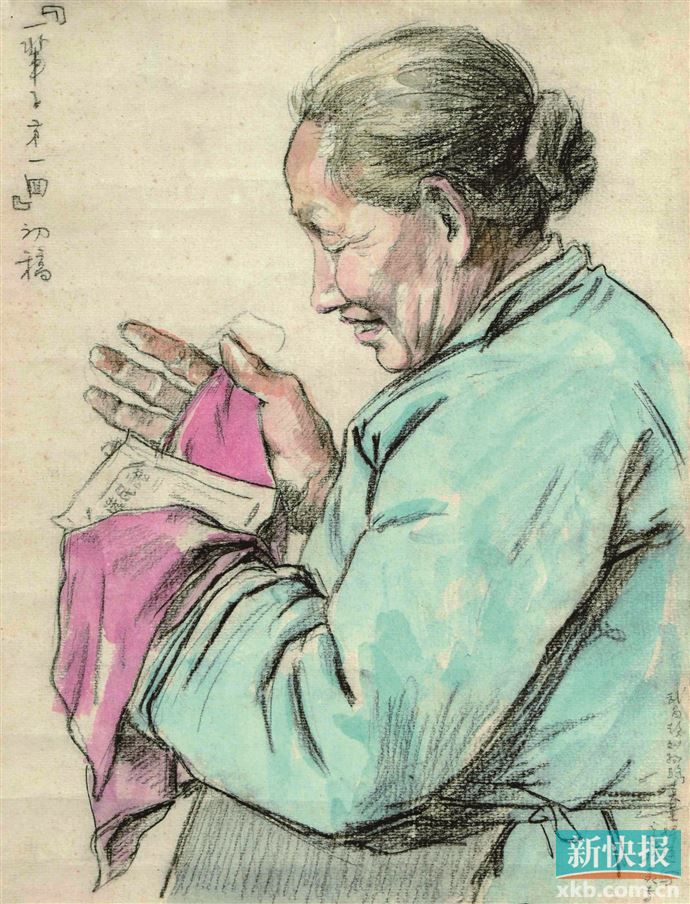

从《一辈子第一回》到《九八英雄颂》,他把普通人的第一次投票、抗洪战士的肩膀,悉数纳入宏阔的历史画卷,用“为人民立传”的信念,让个体与家国同频,将平凡人物的尊严与时代洪流中的家国情怀凝练为时代丰碑。他曾说,“那时候,人们一直怀疑:国画能否反映现实?那我就做出一个榜样,拿我的实践来证明国画是能够表现重大题材,能够反映当代劳动人民的崇高形象和崇高情操的。”

“他在国画里吸收西洋的,

我在西洋画里吸收国画的”

杨之光的视野从未囿于主题性人物画一隅,对艺术边界一直持续探索。当笔触从人物延伸至花鸟、风景与舞蹈领域,呈现出的丰富多面性令人惊叹。他热爱生活,笔下的花鸟生动可爱,花卉的优美绽放,猫咪的悠然自得,平常而温馨;他一生中足迹遍布祖国各个角落和世界各地,将自然风光和人文风情都纳入笔端,或辽阔,或奇崛,或壮美,或清新;他热爱舞蹈,以“没骨法”融合水墨与色彩,捕捉舞者肢体的灵动韵律,将各种舞蹈的动态美转化为纸面的永恒意象。

他打破题材边界,以“中西融合”的语言探索,在工笔与写意、传统与现代间架起桥梁,展现艺术家对美的多维诠释与不竭创造力。

杨之光先生夫人、广州美术学院教授、著名油画家鸥洋介绍,“虽然杨之光以国画为主,我以油画为主,但我们走的路是一致的,都是中西结合。他在国画里吸收西洋的,我在西洋画里吸收国画的。我们两人在一起是互相渗透,我跟他学到很多国画知识。但很多人没注意到,其实他最早也是画西画出身的,他在中央美院跟靳尚谊同班,他们学油画、水彩、国画、版画、雕塑,很全面。毕业之后,靳尚谊留校教油画,杨之光就到广美教国画。我跟他一起后,在家里就经常能够吸收中国画的精髓,接触很多中国画家,也潜移默化受熏陶,无形中让我的写意油画也多了中国传统文化的韵味。”

广州美术学院中国画学院

最主要的教学范本之一

杨之光在广州美术学院从教几十载,参与中国画教学体系的构建,培养了林墉、陈振国、王大鹏、周湧等一大批美术人才,其教学体系与创作实践,成为新中国学院派中国画人物画教育的基石。

广州美术学院中国画学院副院长陈朋告诉记者,杨之光先生的人物画,尤其是意笔名人肖像画系列,一直都是广州美术学院中国画学院最主要的教学范本之一。杨先生是广州美院意笔人物画教学体系的奠基人之一,为岭南中国画教育作出了巨大贡献。“杨先生的艺术探索经验非常丰厚,一方面以人民生活为主要创作来源,以人民形象为主要创作依据的现实主义创作观;另一方面是承传‘徐蒋传统’,以写生为突破口,秉持写实造型结合传统笔墨的艺术风格和道路;第三则是开拓没骨画法结合写实造型的新技法和新风格。”

作为以人物为主要创作题材的陈朋坦言,自己也深受杨之光先生的探索影响,他说,“让我认识到写生是发掘中国画笔墨生命力的重要方式和手段,同时也是破除创作概念化和套路化的重要方式和手段。此外,中国画的笔墨是中国画艺术的核心语言,放弃笔墨就是放弃中国画。笔墨审美是随时代审美变化和发展的。还有,作为美术工作者,要勇于探索,坚持不懈地走自己的艺术道路。”

不仅是一个画家

更是一个教育家

杨之光晚年访学美国后,有感于国内创意美育的缺失,与女儿杨红共同创办杨之光美术品牌,以“杨之光美术中心”为平台,将艺术教育功能扩展至创新力培养,普及至更广泛的群体,让创意的种子在更多青少年儿童心灵中生根发芽。

杨之光先生之女、广东省杨之光艺术教育基金会理事长杨红表示,“在艺术专业里,很多人把父亲杨之光放在人物画领域,但在我看来,他是真正的教育家,他也曾跟我再三强调说,他不仅是一个画家,更是一个教育家。他说如果是艺术,就强调自由和无拘无束;但如果牵扯到教育,一定要有科学的导引。”

■收藏周刊记者 梁志钦